Эффективное противодействие эпидемии ВИЧ-инфекции опирается на привлечение и удержание пациентов в режиме диспансерного наблюдения и лечения, для чего необходимо успешно решить задачу формирования и поддержания приверженности [1]. В этой связи является актуальным изучение факторов, которые влияют на поведение ВИЧ-инфицированных пациентов в отношении выполнения рекомендаций специалистов. Одним из направлений таких исследований может служить работа с когортными данными [2, 3], другим – непосредственное обращение к целевой аудитории для уточнения индивидуальных обстоятельств, препятствующих своевременному посещению врача и приему антиретровирусной терапии (АРТ) для последующей разработки способов профилактики выявленных рисков [4]. Большое значение при этом имеет уточнение рисков с позиций как пациентов, так и специалистов, представления которых обусловлены опытом практической работы, однако не всегда бывают актуальными в индивидуальных контекстах.

В настоящем исследовании мы использовали пациент-центрированный подход, в рамках которого непосредственно обращались к пациентам, предлагая ответить на ряд вопросов-индикаторов, позволяющих обнаружить риски нарушения режима диспансерного наблюдения и лечения заболевания.

Цель работы – анализ факторов, которые могут представлять риск нарушения приверженности и готовности пациентов к посещению специалистов и лечению ВИЧ-инфекции.

Материалы и методы

В 2019–2020 гг. были опрошены 166 пациентов, инфицированных ВИЧ, находящихся под диспансерным наблюдением в Ленинградском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом (1-я группа). Среди них был 91 мужчина и 75 женщин, медиана (Ме) возраста составила 39,0 лет [34; 45]. 30,7% опрошенных имели высшее и незаконченное высшее образование, 42,3% – среднее специальное. Ме продолжительности жизни с ВИЧ равнялась 9 годам [4; 14]. 5 и менее лет с ВИЧ-инфекцией жили 54 (33,5%) респондента.

161 пациент, живущий с ВИЧ, был опрошен в Республиканскиом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава Республики Татарстан (2-я группа). Мужчин было 84, женщин – 77; ме возраста составила 39,0 лет [34; 45]. 47,9% опрошенных имели высшее и незаконченное высшее образование, 38,5% – среднее специальное. Ме продолжительности жизни с ВИЧ равнялась 9 годам [4; 16]. 5 и менее лет с ВИЧ-инфекцией жили 50 (31,1%) респондентов.

Исследование проводили методом анкетного опроса. Риски нарушения приверженности диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции определяли по ответу на открытый вопрос-индикатор: «Что или кто может помешать Вам регулярно посещать врача и принимать лекарства против ВИЧ?»

Готовность регулярно посещать врача и принимать лекарства против ВИЧ оценивали по визуально-аналоговой шкале с семантическим дифференциалом от максимально высокой готовности (10 баллов) до полной неготовности (0 баллов).

Все участники дали добровольное согласие на участие в опросе.

Результаты анализировали методом контент-анализа. Нормальность распределения количественных признаков оценивали с помощью критерия Шапиро–Уилка. В связи с тем, что большинство количественных признаков не подчинялось закону нормального распределения, они представлены в виде медианы (Me), первого и третьего квартилей [Q1; Q3]. Статистическую значимость различий количественных признаков между анализируемыми группами оценивали с помощью критерия Манна–Уитни, качественных – с помощью критерия χ2 Пирсона и точного критерия Фишера.

Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты

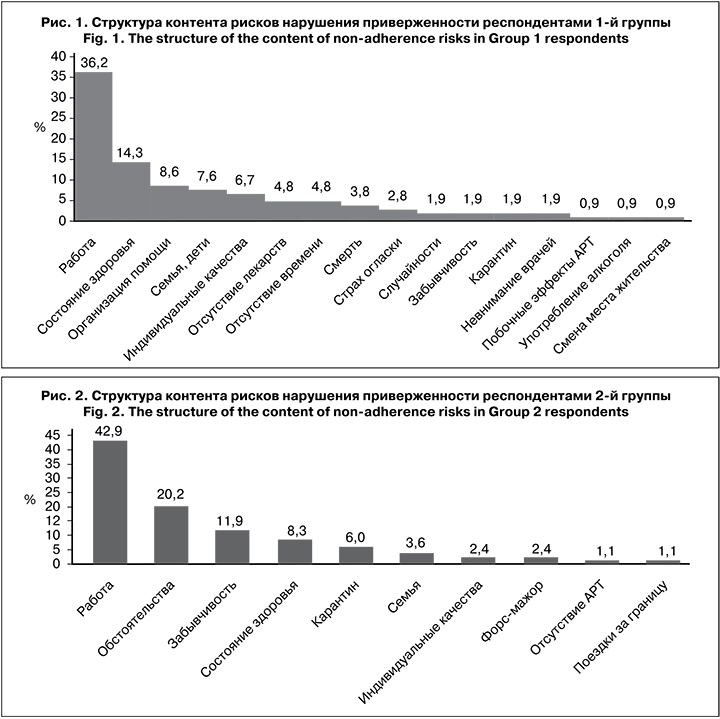

В 1-й группе о рисках нарушения приверженности заявили 85 (54,8%) респондентов из 155, ответивших на вопрос-индикатор. 69 (44,2%) респондентов отметили отсутствие риска, 1 затруднился с ответом. Совокупный объем полученного контента составил 105 единиц анализа.

Структура контента рисков нарушения приверженности в 1-й группе представлена на рис. 1.

Среди возможных причин нарушения приверженности наиболее часто были названы командировки, неудобный график работы, работа вахтовым методом, «в море», посменно – 36,2%. Обращает на себя внимание группа рисков, связанных с «состоянием здоровья». Обнаружение таких рисков требует обсуждения с респондентами возможной причинно-следственной связи между регулярным приемом АРТ и улучшением состоянием здоровья.

О рисках нарушения приверженности заявили 87 (55,8%) респондентов 2-й группы из 156, ответивших на вопрос-индикатор. 76 (48,7%) респондентов отметили отсутствие риска, 5 затруднились с ответом. Совокупный объем контента составил 84 единицы анализа.

Структура контента рисков нарушения приверженности во 2-й группе представлена на рис. 2.

Наибольшая доля рисков, названных респондентами 2-й группы, была связана с их работой. 20,2% контента представлены «обстоятельствами» без дополнительных указаний (БДУ). Такая формулировка не позволила судить о содержании рисков.

Различие контентов, полученных от респондентов, представлены в таблице.

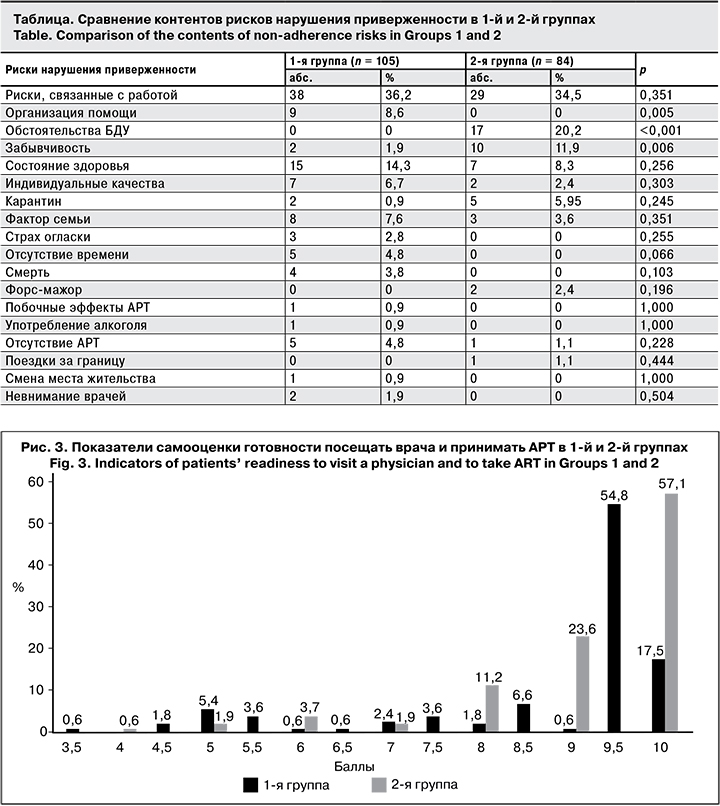

Анализ самооценки готовности регулярно посещать врача и принимать АРТ показал, что ме баллов в 1-й группе составила 9,5 [8,5; 7]. В целом высокую готовность (более 8 баллов) декларировали 135 (81,3%) опрошенных из 166. Ме баллов во 2-й группе составила 9,0 [9; 10]. Высокую готовность обнаружили 148 (91,9%) респондентов из 161, ответившего на этот вопрос.

Результаты анализа самооценки готовности посещать врача и принимать АРТ представлены на рис. 3.

Обсуждение

Результаты проведенного исследования показали, что половине респондентов 1-й и 2-й групп доступна рефлексия причин, которые могут помешать им регулярно посещать врача и принимать лекарства в связи с ВИЧ-инфекцией (54,8 и 55,8% соответственно). Часто специалисты проводят работу по выявлению рисков, когда они уже реализованы (имеются пропуски приема АРТ, визитов), однако такая тактика не дает возможности «действовать на упреждение». Понимание участниками лечебного процесса причин, препятствующих соблюдению режима диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции, способствует формированию поведения, желательного для оказания эффективной медицинской помощи.

Традиционно в числе основных рисков, препятствующих своевременному приему препаратов АРТ, принято называть побочные эффекты лекарств, большое количество принимаемых таблеток и кратность приема [5]. Однако результаты проведенного исследования показали, что на современном этапе развития терапии ВИЧ-инфекции эта точка зрения на ситуации, рискованные в отношении нарушения приверженности, может быть пересмотрена. Риски, обычно связанные непосредственно с удобством приема АРТ и ее переносимостью, проявляют себя опосредованно через соответствие режима диспансерного наблюдения и лечения заболевания образу жизни и трудовой деятельности.

Анализ рисков, названных респондентами обеих групп, показал, что наибольшие опасения в создании препятствий для своевременного посещения врачей и приема АРТ вызывают ситуации, так или иначе связанные с трудовой деятельностью (36,2 и 42,9% соответственно).

Результаты исследования также выявили наличие рисков, связанных с организаций диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции в регионах исследования. Так, в 1-й группе доля таких рисков составила 8,6%, тогда как респонденты 2-й группы о них не упоминали (р = 0,005). Во 2-й группе статистически значимо чаще упоминались «обстоятельства», однако отсутствие дополнительных указаний не позволяет судить о том, какие именно обстоятельства имели в виду респонденты. Во 2-й группе не были названы риски, связанные со страхом огласки, смертью, побочными действиями АРТ, употреблением алкоголя, сменой места жительства и невниманием врачей, упомянутые респондентами 1-й группы. Однако доля таких рисков в общем контенте, полученном в 1-й группе, была невелика.

Риск забывчивости отмечен в обеих группах (1,9 и 11,9% соответственно; р = 0,006), что делает актуальными вспомогательные способы напоминания о датах визитов к врачу и времени приема препаратов АРТ, а также исследование возможных когнитивных дефицитов у респондентов.

Упоминание состояния здоровья как риска нарушения приверженности, фиксируемое в обеих группах (14,3 и 8,3% соответственно; р = 0,256), а тем более риска смерти, требует обсуждения с пациентами причинно-следственной связи между регулярным приемом АРТ и устойчивым поддержанием здоровья.

Важно отметить, что разные группы пациентов предъявляли различную иерархию рисков нарушения приверженности. Так, результаты анализа ответов на вопрос-индикатор пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением в специализированном научно-исследовательском отделе эпидемиологии и профилактики СПИДа (СНИО ЭП СПИД) Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора показали, что для данной целевой группы наибольшее значение имели риски, связанные с отсутствием лекарств – 29,31% [4]. При этом 84,2% контента, представляющего данный риск, были связаны с «перебоями поставок», «невозможностью получить», «госструктурами». Доля контента предположительного недостатка средств для покупки лекарств составила 10, 5%, а личных обстоятельств («не было лекарств с собой») – 5,3%. Можно предположить, что актуализация указанных рисков была связана с наличием тревожных опасений и трудностями индивидуального контроля за ситуацией как независящей от респондентов. При этом нельзя исключить наличие у части респондентов высокого уровня базовой личностной, а также ситуативной тревоги. Этот вопрос не рассматривался в данной работе, он требует дальнейшего исследования.

Доля рисков, связанных с «рассеянностью», «памятью», «забывчивостью» составила 18,96% что делает актуальным исследование состояния когнитивных функций у респондентов. 12,06% рисков были обусловлены работой, командировками, «занятостью»; 7,75% рисков относились к приему препаратов АРТ (побочные явления, большое количество лекарств, необходимость приема пищи).

Анализ самооценки готовности посещать врача и принимать лечение в связи с ВИЧ-инфекцией, наряду с высокой готовностью (8 и более баллов – 81,3 и 91,9% в 1-й и 2-й группах соответственно), показал, что в 1-й группе была представлена и низкая оценка готовности. Так, 7,8% респондентов оценили готовность посещать врача на 5 и менее баллов (во 2-й группе – 2,5%). Именно низкие показатели такой готовности должны привлекать внимание специалистов. По-видимому, каждый случай выявления низких показателей готовности посещать врача и принимать АРТ требует дополнительного консультирования, а сами показатели могут являться индикатором риска в отношении поддержания приверженности диспансерному наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции.

Проведенное исследование показало, что при стимуляции осознания причин, препятствующих приему АРТ, более половины опрошенных отрицают наличие рисков.

Заключение

Реализация технологии обнаружения и минимизации рисков нарушения приверженности требует мониторинга ситуаций, которые могут препятствовать приверженному поведению. Целесообразно проводить диагностику рисков низкой приверженности до их реализации на практике всем пациентам, а не только тем, у кого они зафиксированы. Одним из индикаторов нарушения приверженности в контексте ВИЧ-инфекции может служить низкое значение показателя готовности пациента посещать врача и принимать АРТ.