В современных условиях профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), является одной из глобальных мировых проблем. Актуальность ИСМП определяется их широким распространением, негативными последствиями для здоровья и жизни пациентов, персонала медицинских организаций, увеличением расходов на оказание медицинской помощи [1, 2]. В Российской Федерации в настоящее время получили распространение социально значимые хронические инфекционные заболевания, передаваемые половым путем и с кровью при парентеральном введении, включая ВИЧ-инфекцию и гепатиты В (ГВ) и С (ГС) [3–5]. В данной связи в РФ остается актуальной проблема заражения пациентов ВИЧ-инфекцией и парентеральными вирусными гепатитами при оказании медицинской помощи, связанная с нарушениями противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режимов [6]. Подобные случаи продолжают регулярно регистрироваться и в других странах мира, включая страны Западной Европы, Северной Америки [7–12]. Крупные вспышки ВИЧ-инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, имели место в ряде стран мира, в том числе, например, в СССР в конце 1988 г. [13] и в Пакистане в 2019 г. [14]. В 1987–2020 гг. в Российской Федерации было зарегистрировано 476 случаев ВИЧ-инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи [15]. По данным государственной статистической формы № 2, в 2010–2020 гг. было зарегистрировано 110 случаев заражения парентеральным гепатитом В и 140 случаев заражения ГС при оказании медицинской помощи.

Предупреждение передачи гемоконтактных социально значимых инфекций, которые могут передаваться при оказании медицинской помощи, и выявление факторов, создающих угрозу передачи возбудителей, остается важной задачей учреждений Роспотребнадзора. Полностью исключить риск развития ИСМП невозможно, но при своевременном проведении эффективных профилактических и противоэпидемических мероприятий его можно минимизировать [3].

Цель исследования – эпидемиологическое расследование случаев подозрения на заражение детей вирусом ГС (ВГС) при оказании медицинской помощи, изучение путей и факторов риска инфицирования детей, установление вероятного источника инфекции и локализация хронического очага с множественными случаями заболеваний ГС.

Материалы и методы

Эпидемиологическое расследование проводилось Управлением Роспотребнадзора по Амурской области при организационно-методической помощи ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (далее – ЦНИИЭ) с 28.03.2018 по 07.11.2019. Для установления причинно-следственной связи формирования хронического очага ГС среди детей в онкогематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) были тщательно изучены все возможные эпидемиологические гипотезы инфицирования ВГС.

Для определения границ очага проводили поиск и обследование методами ИФА и ПЦР на ВГС/ВГВ (всех контактных лиц с ранее выявленными больными ГС детьми, получавшими медицинскую помощь в АОДКБ. Среди выявленных 4899 контактных к ноябрю 2019 г. было обследовано 2706 лиц, включая 1580 пациентов медицинских организаций, 761 донора компонентов крови, 156 контактных лиц в семейных очагах и 209 медицинских работников.

Анализировали причины возникновения случаев ГС у детей для осуществления комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Проведен ретроспективный и оперативный анализ более 8500 единиц медицинской документации и иных материалов АОДКБ, других медицинских организаций за период с 1997 по 2018 г., в том числе журналов учета инфекционных заболеваний (форма N060/у за 2012–2018 гг.); списков детей, получавших стационарную медицинскую помощь в АОДКБ в 1997–2018 гг.; списков пациентов, умерших в АОДКБ; историй болезни 169 пострадавших детей; выписок из историй болезни детей, контактных с пострадавшими; заключений врачебных комиссий с окончательным диагнозом для пострадавших детей; списков доноров компонентов крови с результатами обследования на гемоконтактные инфекции; списков медработников АОДКБ с результатами обследования на гемоконтактные инфекции: оборотно-сальдовых ведомостей онкогематологического отделения АОДКБ; журналов медицинских манипуляций отделений АОДКБ; данных Регистра больных вирусными гепатитами в Российской Федерации по Амурской области; актов эпидемиологических обследований и расследований; актов плановых или внеплановых проверок АОДКБ; данных форм федерального государственного статистического наблюдения № 2 по Амурской области и иной необходимой документации.

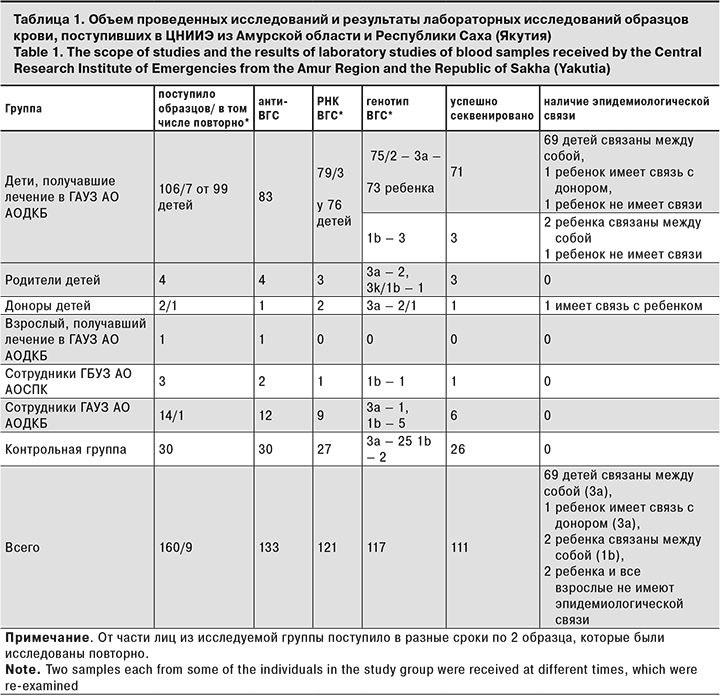

Генотипирование и филогенетический анализ 160 биологических образцов из очага ГС в Амурской области выполняли специалисты Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ЦНИИЭ. В исследуемую группу было включено 130 образцов от пострадавших детей, их родителей, доноров компонентов крови и медперсонала АОДКБ, больных ГС. Контрольную группу составили 30 образцов крови, полученных от пациентов с хроническим ГС (ХГС), не имеющих эпидемиологической связи с исследуемой группой и проживающих на территории Амурской области. Полученные образцы крови были исследованы на наличие анти-ВГС, РНК ВГС, HBsAg, ДНК ВГВ, РНК ВИЧ, генотип ВГС. Исследование на наличие РНК ВГС методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени проводили с использованием набора реагентов «АмплиСенс HCV-FL». Для всех образцов с достаточной вирусной нагрузкой были проведены определение генотипа ВГС с использованием набора реагентов «АмплиСенс HCV-генотип-FL», секвенирование двух областей генома ВГС (NS5a и NS5b), для выявления связи между случаями заболевания ГС проведен филогенетический анализ.

Кроме того, были проведены лабораторные исследования объектов внешней среды в АОДКБ (смывы, изделия медицинского назначения, воздух помещений, контроль работы паровых стерилизаторов, вентиляционной системы, дезсредств).

По результатам расследования проводили противоэпидемические и профилактические мероприятия с целью устранения риска передачи инфекции.

Результаты

Эпидемиологическое расследование было начато Управлением Роспотребнадзора по Амурской области на основании поступившего экстренного извещения о выявлении ХГС у ребенка и обращений родителей о регистрации заболеваний ХГС у детей, получавших лечение в онкогематологическом отделении в АОДКБ. После получения Роспотребнадзором донесений о подозрении на ИСМП у 12 детей в Амурскую область для оказания организационно-методической помощи в расследовании были направлены специалисты ЦНИИЭ, имевшие опыт расследования подобных случаев заражения ВИЧ-инфекцией.

По результатам совместного визита в АОДКБ специалистами ЦНИИЭ и Управления Роспотребнадзора по Амурской области был уточнен первичный список детей с впервые установленным диагнозом ХГС (95 чел.) среди получавших лечение в онкогематологическом отделении в период с 2012 по 2018 г. В связи со значительным числом выявленных случаев ГС среди пациентов отделения, для выявления источника инфекции поиск детей, больных ГС, был расширен до 1997 г. Специалистами ЦНИИЭ были проведены сверка всех доступных источников информации о детях с маркерами ГС, выявленными после госпитализации в АОДКБ (форма № 060/у; журналы лабораторной ПЦР-диагностики ГВ и ГС; списки экстренных извещений ф. № 058/у о случаях заболевания ГС; Регистр больных вирусными гепатитами; данные территориального ФОМС Амурской области об оказании медицинской помощи детям с установленным диагнозом ГС; списки пострадавших детей, полученные от инициативной группы родителей) и сопоставление их со списком всех пациентов, получавших стационарную помощь в отделении онкогематологии АОДКБ.

В целях установления причинно-следственной связи формирования хронического очага ГС в онкогематологическом отделении АОДКБ в связи с ограниченными путями передачи инфекции у детей были отработаны следующие гипотезы их инфицирования ВГС.

1. При проведении гемотрансфузий компонентов крови.

2. От инфицированного персонала в условиях профессионального или бытового контакта.

3. От матерей перинатально или членов семей в условиях бытового гемоконтакта.

4. При проведении парентеральных медицинских манипуляций в АОДКБ или иных медицинских организациях.

Установлено, что среди пострадавших, менее половины детей получали гемотрансфузии, поэтому гипотеза заражения ГС при переливании компонентов крови не была принята за основную. Переливание компонентов крови до первичного выявления маркеров ВГС (с учетом длительности инкубационного периода ВГС) проводилось 63 детям (37,3%) от 791 донора, из них в рамках эпидемиологического расследования были повторно обследованы 762 (96,3%) донора. В связи со сменой места проживания или летальным исходом не были обследованы 25 доноров. Маркеры ВГС выявлены у 2 чел. (0,3% среди обследованных). От указанных доноров гемотрансфузии получали 3 ребенка, но вероятность их заражения ГС при этих гемотрансфузиях отсутствовала в связи с многократными последующими (после гемотрансфузий указанным детям) отрицательными результатами обследования доноров на маркеры ВГС.

Изучены списки персонала АОДКБ, обследованного на ГС в 2008–2018 гг., согласно которым у 3 сотрудников гематологического (онкогематологического) отделения обнаружены маркеры ВГС. Дополнительно в 2019 г. при активном обследовании было выявлено 6 (2,9%) сотрудников АОДКБ с маркерами ВГС.

На основании информации, полученной из Управления записей актов гражданского состояния Амурской области, и сведений от родителей определены контактные по месту проживания – 300 человек, из них было обследовано 156 (52,0%) лиц, маркеры ВГС выявлены у 6 (3,8%) человек. Прочие не были обследованы в связи со сменой места проживания, отказом от проведения лабораторного обследования или летальным исходом.

В ходе эпидемиологического расследования были выявлены 3604 пациента АОДКБ, имевших контакт с пострадавшими детьми при получении медицинской помощи в онкогематологическом и других отделениях АОДКБ. Четверть детей среди контактных лиц были недоступны для обследования (910 лиц, 25,2%) в связи с тем, что выбыли или не проживали по указанному адресу, умерли 69 детей, родители 83 детей отказались от обследования. По состоянию на 07.11.2019 было обследовано на ГС методами ИФА и ПЦР 1580 контактных лиц (43,8% всех контактных, или 58,6% доступных для обследования). Среди обследованных у 23 (1,5%) детей выявлены маркеры ВГС или установлен диагноз ГС при проведении эпидемиологического расследования.

К 07.11.2019 среди пациентов АОДКБ и контактных лиц по медицинской организации маркеры ВГС и/или установленный диагноз ГС был выявлен у 169 детей, которым на момент инфицирования ВГС было в среднем 8,7 года (от 1 года до 17 лет), в т.ч. 92 (54,4%) мальчика. Среди зараженных пациентов доминировали больные с гематологическими и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в продолжительном стационарном и амбулаторном лечении. На 1 пациента в среднем в год приходилось 3 (от 1 до 15) госпитализации в гематологическое отделение АОДКБ с продолжительностью от 1 сут. до 12 мес. пребывания в стационаре. При этом частота госпитализаций у детей с диагнозом ГС в течение года была выше (в среднем 5), а пребывание в стационаре более продолжительным.

Все пострадавшие дети до выявления маркеров ВГС получали стационарное лечение в АОДКБ в разные периоды времени с 1997 по 2018 г., из них 167 (98,8%) – в онкогематологическом отделении, 2 (1,2%) – в хирургическом отделении. При первичном обращении в гематологическое (онкогематологическое) отделение АОДКБ у детей отсутствовали клинические и лабораторные признаки ГС. У большинства пострадавших диагноз ГС был установлен на основании результатов лабораторного обследования. В нарушение установленных требований лабораторное обследование детей на наличие anti-HCV IgG проводили не ежемесячно, а 1 раз в 3 мес., на РНК ВГС обследования не проводили. Среди пострадавших 69,1% составляли дети с ХГС и всего лишь 0,6% – с острым ГС (ОГС) при наличии в ретроспективе эпидемиологических, клинических и лабораторных критериев постановки диагноза ОГС у подавляющего большинства детей.

У всех пострадавших детей с выявленными маркерами ВГС ориентировочные сроки заражения ГС совпадали с периодами их госпитализации в условиях наличия источников ГС в АОДКБ. Первые единичные случаи заболевания были обнаружены в отделении в 2000 г. Анализ медицинских документов свидетельствует о постоянном наличии больных ГС среди пациентов онкогематологического отделения, что формировало риски инфицирования пациентов отделения ГС в условиях нарушений требований эпидемиологической безопасности.

Удельный вес детей с выявленными маркерами ВГС или установленным диагнозом ГС, являющихся источниками ВГС, ежегодно увеличивался и в 2018 г. составил 32,4% против 15,6% в 2012 г. (рис. 1).

Детям, имеющим маркеры ВГС, проводили большое количество парентеральных манипуляций. Наиболее частыми инвазивными манипуляциями, совпадающими у зараженных детей, были уход за катетером, внутривенное введение одноименных лекарственных препаратов, забор крови из вены и пальца на лабораторные исследования. По данным медицинской документации, всем пострадавшим в АОДКБ до выявления маркеров ВГС проводили парентеральные манипуляции, в том числе однотипные: забор крови для лабораторных исследований – 100%; внутривенную инфузионную терапию – 76,3%, внутривенную полихимиотерапию – 37,3%, гемотрансфузии – 37,3%, оперативные вмешательства – 38,9%, эндоскопические манипуляции – 24,9%, внутривенное введение контрастного вещества при компьютерной томографии – 17,2%. Большинство парентеральных манипуляций осуществляли с использованием периферических и/или центральных венозных катетеров, однако это вмешательство не отражалось в выписках и историях болезни. Согласно объяснениям родителей, всем пострадавшим детям устанавливали периферические или центральные венозные катетеры.

В 2018 г. в гематологическом отделении было пролечено 448 детей, число койко-дней составило 5646 круглосуточного пребывания и 700 дней дневного пребывания (всего 6346 койко-дней). Среднее число дней госпитализации на 1 ребенка составило 14. Согласно информации АОДКБ, в 2018 г. было выполнено 8938 парентеральных манипуляций, установлено 114 периферических сосудистых катетеров, проведено 2052 манипуляции по уходу за катетером. Итого – 11 104 парентеральных процедур и контактов с портами катетеров. Одновременно, по данным оборотно-сальдовой ведомости, в онкогематологическом отделении АОДКБ в 2018 г. было израсходовано 517 катетеров и 456 повязок для катетеров, что существенно превышает данные документального учета парентеральных вмешательств.

Установлено, что после введения лекарственных препаратов через катетеры и промывания катетеров медицинский персонал онкогематологического отделения повторно использовал одноразовые заглушки для катетеров, при этом не был исключен перекрестный обмен нестерильными заглушками между разными пациентами. Согласно оборотно-сальдовой ведомости гематологического отделения АОДКБ, в 2018 г. было использовано 664 стерильные заглушки для открытых портов инфузионных систем, что составило незначительную долю от расчетной потребности.

В онкогематологическом отделении АОДКБ в 2018 г. выявлен значительный дефицит антисептиков для гигиенической обработки рук медицинского персонала, который составил 39,2% расчетной потребности. Обеспеченность лотками составила всего 4% расчетной потребности. Для сбора острых предметов в 2018 г. использовано лишь 10 контейнеров по 0,25 л. В ведомости отсутствовали пакеты для сбора медицинских отходов класса Б. Таким образом, в онкогематологическом отделении нарушались требования к сбору, обеззараживанию, хранению и транспортировке опасных медицинских отходов и поддерживались условия, способствующие травмам острыми предметами (иглами). Крайне низкий объем использованных дезинфицирующих средств свидетельствует об отсутствии адекватной дезинфекции поверхностей.

В 2018 г. в отделении было использовано 174 флакона гепарина 5 000 МЕ/мл. 5 мл, что предусматривало использование 1 флакона для нескольких пациентов. По сведениям, полученным от родителей детей, для промывания катетеров в онкогематологическом отделении использовалась общая емкость большого объема с раствором, в которую была воткнута игла. Физиологический раствор или раствор гепарина, которые использовали для промывания катетеров детям в процедурном кабинете, могли быть контаминированы кровью при повторном использовании общей емкости и шприца.

По представленным АОДКБ данным, установлено функционирование отделения в условиях переуплотнения, о чем свидетельствуют высокие показатели занятости и оборота койки с 2013 г. Установлена низкая укомплектованность отделения врачами (75%), средним (69,2%) и младшим медицинским персоналом (54%).

По данным эпидемиологического расследования, ключевыми причинами заражения ГС в АОДКБ являлись грубые нарушения требований санитарного законодательства. Недостаточная обеспеченность антисептическими средствами, значительный дефицит изделий медицинского назначения одноразового использования (лотки, заглушки для катетеров) привели к нарушению медицинским персоналом правил обработки рук, технологии выполнения простых медицинских услуг, использованию нестерильного медицинского инструментария, что на фоне высокой нагрузки парентеральными манипуляциями и постоянного нахождения в онкогематологическом отделении детей с выявленными маркерами ВГС или установленным диагнозом ГС способствовало заражению неинфицированных пациентов при оказании медицинской помощи.

Между случаями заболевания ГС у пострадавших установлена эпидемиологическая связь с помощью молекулярно-биологических методов исследования. Для проведения генотипирования и филогенетического анализа в ЦНИИЭ доставлено 160 образцов плазмы крови из г. Благовещенска Амурской области и г. Якутска Республики Саха (Якутия). Были исследованы образцы от 99 зараженных детей, контактных с ними лиц и 30 пациентов контрольной группы. РНК ВГС выявлена у 76,8% детей, из них у 96,1% детей был выявлен ВГС генотипа 3а, у 3,9% – генотипа 1b. Объем проведенных лабораторных исследований и полученные в Референс-центре по мониторингу за вирусными гепатитами «ЦНИИЭ эпидемиологии» результаты отражены в таблице.

Проведенный филогенетический анализ позволяет сделать вывод, что 97,2% случаев инфицирования ВГС генотипа 3а детей, получавших парентеральные манипуляции в гематологическом отделении АОДКБ, являются эпидемиологически связанными (рис. 2, см. на вклейке). Эта группа преимущественно образована изолятами, полученными от детей, находившихся на стационарном лечении в гематологическом отделении. 1 ребенок, получавший стационарную помощь в хирургическом отделении АОДКБ, также был связан эпидемиологически с монофилетическим кластером (МК) пациентов онкогематологического отделения.

Среди всех 74 изолятов от детей, получавших лечение в АОДКБ, включенных в филогенетический анализ, лишь 2 (2,7%) ребенка не имели эпидемиологической связи ни с одним из других образцов. У 3 (4,1%) детей, не вошедших в монофилетический кластер, была обнаружена эпидемиологическая связь с другими образцами: 2 (2,7%) ребенка с генотипом 1b эпидемиологически были связаны между собой, 1 ребенок с генотипом 3а имел эпидемиологическую связь с донором (однако не получал гемотрансфузий от этого донора). В этих 3 случаях можно предполагать инфицирование ВГС при оказании медицинской помощи в АОДКБ, то же можно предполагать и в отношении донора, который также получал медицинскую помощь в АОДКБ.

По результатам генотипирования и филогенетического анализа ни один из образцов биологического материала от родителей детей и медицинских работников АОДКБ эпидемиологически не был связан с образцами крови детей.

Изоляты ВГС генотипа 3а, полученные из образцов от 68 пациентов из исследуемой группы, образуют МК с высокой степенью достоверности – 98% (NS5a) и 63% (NS5b). Среднее попарное расстояние между изолятами этой группы составило 15% по региону NS5a и 4% по региону NS5b, что достоверно меньше, чем это расстояние между изолятами контрольной группы, которое составило 51% по региону NS5a и 20% по региону NS5b. Еще 1 случай инфицирования пациента (№ 0) являлся наиболее ранним среди всех случаев инфицирования пациентов, образующих МК и эпидемиологически связанных между собой. Этот факт подтверждает гипотезу, что указанный пациент является наиболее вероятным источником инфекции для всех остальных пациентов, заражение которых могло произойти в ходе множественных повторных госпитализаций через цепочку случаев передачи инфекции. Нулевой пациент 1995 г. рождения получал стационарную медицинскую помощь в онкогематологическом отделении АОДКБ с 1996 по 2013 гг., имел 15 эпизодов госпитализации, очень высокую парентеральную нагрузку и гемотрансфузию. Впервые диагноз ГС ему был установлен в 2000 г. Заражение первого ребенка могло произойти при переливании компонентов крови, однако донора оказалось невозможно идентифицировать в связи с утратой необходимой медицинской документации.

Динамика развития эпидемической ситуации по заболеваемости ГС среди пациентов гематологического (онкогематологического) отделения АОДКБ (рис. 3, см. на вклейке) установлена ретроспективно, поскольку своевременно экстренные извещения о подозрении и/или установлении диагноза ГС пациентам из АОДКБ в организации Роспотребнадзора не поступали.

Основной эпизод эпидемического процесса с последовательной передачей ВГС генотипа 3а реализовывался в период с 2000 по 2018 г. в онкогематологическом отделении АОДКБ, инфицированы 164 ребенка. 1 ребенок, вероятно, был инфицирован тем же штаммом ВГС генотипа 3а в хирургическом отделении в августе 2017 г. от ребенка, переведенного в хирургическое отделение из онкогематологического. Причины заражения еще одного ребенка, вероятно, инфицированного в хирургическом отделении, не были уточнены. Третий эпизод передачи ВГС генотипа 1b был связан с инфицированием троих детей в период 2008–2009 гг. в онкогематологическом отделении АОДКБ.

Выявлены 2 эпизода с последовательно и 1 эпизод с параллельно реализованным артифициальным путем передачи инфекции в АОДКБ.

Заключение

При проведении эпидемиологического расследования были установлены в полном объеме эпидемиологические критерии инфицирования 169 детей ВГС при оказании медицинской помощи: одновременное пребывание детей в медицинской организации, получение одноименных медицинских манипуляций, обслуживание одним медицинским персоналом в отделении, отсутствие маркеров ВГС при обращении в медицинскую организацию и их выявление в установленные сроки после обращения, возникновение групповых случаев заболевания, а также подтверждена эпидемиологическая связь между случаями заболевания молекулярно-биологическими методами.

К наиболее рискованным манипуляциям, приведшим к массовому распространению ВГС среди пациентов отделения гематологии АОДКБ, относятся нарушения правил ухода за внутрисосудистыми катетерами, включая повторное использование нестерильных заглушек для катетеров; промывание катетеров раствором, набранным из общего многодозового флакона; возможно, использование общего шприца для промывания катетеров у нескольких пациентов; нарушения стерильности инструментов, допускавшиеся при заборе капиллярной крови для лабораторных исследований; введение растворов различных лекарственных средств, набранных из общей емкости. Кроме того, фактором передачи могли быть руки медицинских работников и медицинские лотки, контаминированные кровью пациентов, инфицированных ВГС. Установленные нарушения стандартов, клинических рекомендаций и санитарных правил в части многократного использования стерильных изделий одноразового применения, приготовления и использования многодозовых флаконов лекарственных средств, наряду с отсутствием гигиены рук медицинского персонала, явились основными причинами перекрестной передачи ВГС в онкогематологическом отделении.

В медицинской организации был сформирован комплекс условий, способствующих формированию хронического очага с множественными случаями заболеваний ГС, связанный прежде всего с непринятием необходимых организационных, профилактических и противоэпидемических мер. Утаивание случаев ГС и отрицание случаев ИСМП медперсоналом привело к длительному функционированию хронического очага и множественным случаям заболевания ГС.

Проведение эпидемиологического расследования случаев подозрения на заражение детей ВГС при оказании медицинской помощи позволило локализовать хронический очаг с множественными случаями заболеваний и прекратить передачу инфекции в его пределах. Анализ степени генетической близости штаммов ВГС и филогенетический анализ позволяют обеспечить дополнительную доказательную базу при определении связанности лиц – участников цепи передачи инфекции, а также сократить сроки проведения эпидемиологического расследования.

Необходимо активизировать мероприятия по профилактике передачи гемоконтактных инфекций при оказании медицинской помощи в Российской Федерации с учетом выявленных факторов риска.