Известно, что парентеральные вирусные гепатиты (ПВГ) и туберкулез относятся к социально значимым заболеваниям, которые широко распространены в виде моноинфекции, но могут встречаться и в сочетанных формах. Имеются данные о росте заболеваемости такими формами и о вовлечении в эпидемический процесс этих инфекций преимущественно лиц работоспособного возраста, а также о сохранении высокой летальности и от туберкулеза, и от хронических форм гепатитов.

Трудности борьбы с туберкулезом связаны с наличием множественной лекарственной устойчивости у его возбудителей, поздней диагностикой, несовершенством средств профилактики, особенно среди взрослого населения. Вакцинация детей с помощью БЦЖ не способна предотвратить инфицирование, а препятствует в основном развитию тяжелых генерализованных форм и некоторых осложнений. Число источников туберкулезной инфекции остается достаточно высоким как среди взрослых, так и среди детей, а воздушно-капельный путь передачи возбудителя легко реализуется главным образом в организованных коллективах [1, 2].

Гепатиты В (ГВ), С (ГС) и туберкулез по-прежнему остаются недостаточно контролируемыми инфекциями, несмотря на успешную реализацию массовых программ вакцинопрофилактики ГВ, приведшую к значительному снижению заболеваемости его острыми формами. Это связано с дефектами ранней диагностики и частым наличием скрытых, маломанифестных, безжелтушных случаев гепатита, которые впоследствии переходят в хроническую форму.

В настоящее время благодаря реализации противоэпидемических и профилактических мероприятий показатели заболеваемости туберкулезом несколько стабилизировались, а на ряде территорий снизились, тогда как заболеваемость хроническими гепатитами имеет выраженную тенденцию к росту.

Туберкулез и ПВГ оказались достаточно тесно связаны друг с другом, поскольку тактика лечения больных туберкулезом, обусловленная наличием многочисленных парентеральных вмешательств, способствует заражению ПВГ [3]. Степень выраженности клинических проявлений ПВГ у больных туберкулезом может быть различной, при этом достаточно часто встречаются стертые безжелтушные, «скрытые» формы, диагностика которых не всегда своевременна [4].

Цель работы – оценка эпидемиологических особенностей ПВГ и туберкулеза при многолетнем динамическом наблюдении за заболеваемостью.

Материалы и методы

Сравнительный анализ заболеваемости ПВГ и туберкулезом в Москве и Российской Федерации за период с 1999 по 2015 г. был проведен на основе статистических данных Московского регионального информационного фонда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

Сравнительный анализ заболеваемости ПВГ и туберкулезом в Москве и Российской Федерации за период с 1999 по 2015 г. был проведен на основе статистических данных Московского регионального информационного фонда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

За основу были взяты данные формы федерального статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» за 1999–2015 гг. и карты эпидемиологического обследования очагов ГВ и ГС. Были обработаны 1389 карт и данные 24 форм.

Для оценки значимости различия сравниваемых относительных величин рассчитывали ошибку достоверности (p) на основании критерия Стьюдента (t).

Результаты и обсуждение

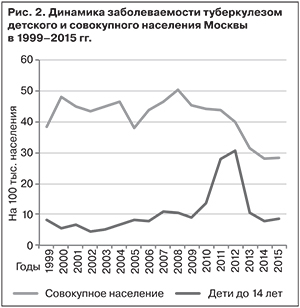

Проведенный анализ показал, что за период 1999–2015 гг. заболеваемость туберкулезом в Москве по сравнению с Российской Федерацией была в 1,9 раза ниже. С 1999 по 2009 г. в Российской Федерации, в отличие от Москвы, наблюдалось ее достоверное слабо выраженное снижение (p < 0,05). Начальный темп тенденции составил 0,5%. В это же время в Москве тенденция заболеваемости туберкулезом характеризовалась слабо выраженным, но достоверным ростом (p < 0,05). Начальный темп тенденции составил 0,9% (рис.1).

С 2009 г. в Москве наметилась тенденция к спаду заболеваемости. Средняя скорость спада в Москве составила 7,2%, в Российской Федерации – 6,4% (p < 0,05).

Следует отметить, что в отличие от заболеваемости туберкулезом совокупного населения Москвы, динамика заболеваемости детей до 14 лет с 1999 по 2002 г. имела значительную достоверную тенденцию к снижению (p < 0,0027). Средний ежегодный темп спада заболеваемости составил 17,2%. Начальный темп тенденции составил 13,7% (рис. 2), а с 2003 по 2010 г. отмечался обратный процесс, тенденция к росту заболеваемости туберкулезом детей в этот период оценивается как достоверная (p = 0,0003), значительная, средний ежегодный прирост составил 9% [5]. Такие данные о росте заболеваемости на фоне массовой вакцинопрофилактики туберкулеза у детей свидетельствуют о недостаточной эффективности плановой вакцинации. Известно, что вакцина БЦЖ достаточно эффективно защищает детей от диссеминированного туберкулеза и его осложнений, однако не защищает взрослых от туберкулеза легких [6].

Резкий рост числа зарегистрированных случаев туберкулеза у детей с 2010 по 2012 г. как в Москве, так и в Российской Федерации в целом, по всей видимости, обусловлен улучшением диагностики в связи с внедрением в эти годы нового внутрикожного диагностического теста «Диаскинтест», отличающегося от реакции Манту, до этого времени широко применявшейся на практике, и выявлением скрытых форм заболевания, которые не удавалось обнаружить прежними методами диагностики.

Резкий рост числа зарегистрированных случаев туберкулеза у детей с 2010 по 2012 г. как в Москве, так и в Российской Федерации в целом, по всей видимости, обусловлен улучшением диагностики в связи с внедрением в эти годы нового внутрикожного диагностического теста «Диаскинтест», отличающегося от реакции Манту, до этого времени широко применявшейся на практике, и выявлением скрытых форм заболевания, которые не удавалось обнаружить прежними методами диагностики.

Поскольку работа по выявлению туберкулеза среди детей организована традиционно лучше, чем среди взрослых, более высокий рост показателя заболеваемости детей косвенно свидетельствует о том, что среди взрослых многие случаи туберкулеза остаются невыявленными [7].

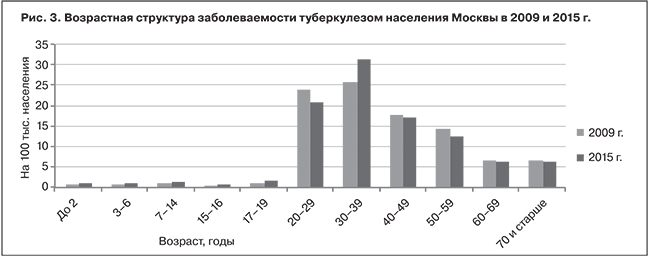

В возрастной структуре заболеваемости туберкулезом в 2015 г. по сравнению с 2009 г. произошли изменения: показатели заболеваемости снизились в возрастных группах от 15 до 29 лет и старше 40 лет. Одновременно с этим возросла заболеваемость среди детей до 14 лет, что, учитывая предыдущий вывод, является неблагоприятным признаком, а также в наиболее трудоспособной и активной возрастной группе 30–39 лет. Это может быть обусловлено высокой долей мигрантов данного возраста, среди которых чаще всего обнаруживают случаи заболевания туберкулезом (рис. 3).

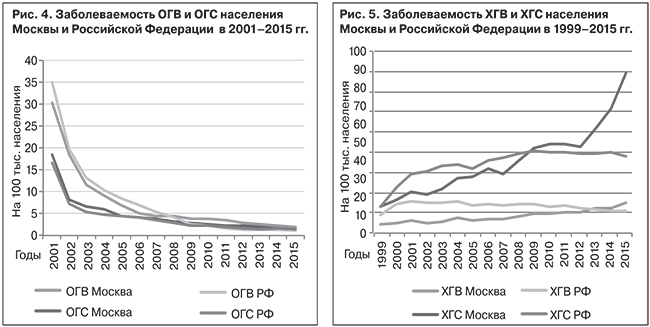

Анализ динамики заболеваемости острыми ГВ и ГС населения г. Москвы и Российской Федерации за период с 1999 по 2015 г. выявил ярко выраженную достоверную тенденцию к снижению.

В связи с этим необходимо отметить несколько важных особенностей.

- Несмотря на то что профилактические прививки проводятся только против ГВ, среднегодовая скорость снижения заболеваемости острыми ГВ (ОГВ) и ГС (ОГС) была примерно одинакова и составила 18,8 и 17,9% соответственно. Это позволяет предположить, что снижение заболеваемости ОГВ и ОГС обусловлено не только иммунизацией против ГВ, но и другими неспецифическими факторами профилактики, такими как контроль всех образцов донорской крови и тканей на наличие маркеров ГВ и ГС, широкое использование одноразового инструментария, улучшение противоэпидемического и дезинфекционного режима в медицинских организациях, повышение эффективности социальных мер (борьба с наркоманией, вытеснение инъекционных наркотиков синтетическими, пропаганда безопасного образа жизни, в том числе безопасного секса и др.).

- Коэффициент корреляции между динамикой заболеваемости ОГВ и ОГС в Москве составляет 0,99. Та же величина (0,99) получена при сравнении динамики заболеваемости ОГВ и ОГС в Российской Федерации, что свидетельствует о существовании выраженной связи между этими двумя нозологиями и, следовательно, доказывает, что на уровни заболеваемости ОГВ и ОГС как в Москве, так и в Российской Федерации, вероятно, могут влиять общие упомянутые выше факторы (рис. 4).

- Сравнивая динамику заболеваемости ОГВ и ОГС населения Москвы и Российской Федерации, можно также отметить высокую схожесть течения эпидемического процесса на разных территориях. Коэффициент корреляции заболеваемости ОГВ в Москве и в Российской Федерации составил 0,96, а ОГС – 0,95. Таким образом, снижение заболеваемости острыми формами ПВГ как в Москве, так и в России в целом, вероятно, указывает на действие общих факторов на разных территориях.

В отличие от заболеваемости ОГВ, заболеваемость хроническим ГВ (ХГВ) населения Москвы за период с 1999 по 2015 г. характеризуется выраженной достоверной тенденцией к росту (p < 0,05). Средний ежегодный темп прироста составил 8,9%.

Заболеваемость хроническим ГС (ХГС) в этот период характеризовалась еще более выраженным ростом (p < 0,05) Средний ежегодный темп прироста составил 12,5%, что на 40,5% выше, чем для ХГВ (рис. 5). Прослеживается сходство двух графиков: годы спадов и подъемов заболеваемости ХГС и ХГВ практически совпадают. Расчет коэффициента корреляции между заболеваемостью ХГВ и ХГС показал очень высокую зависимость – 0,97.

В отличие от Москвы тенденция заболеваемости ХГВ населения Российской Федерации на протяжении рассматриваемого периода была различной. С 1999 до 2001 г. наблюдался рост заболеваемости со средним темпом прироста 35,2%, однако с 2002 г. прослеживается достоверная тенденция к спаду (p < 0,05). Средний ежегодный темп снижения заболеваемости ХГВ в Российской Федерации за этот период составил 2,5%. Заболеваемость ХГС населения Российской Федерации с 1999 по 2009 г. росла. Средние темпы прироста заболеваемости ХГС в Москве и Российской Федерации до 2009 г. были практически идентичными и составляли соответственно 13,0 и 13,9% в год (p < 0,05). С 2010 по 2015 г. наметилась стабилизация заболеваемости ХГС (рис. 5).

В Москве в 2013–2015 гг. зарегистрировано ускорение роста заболеваемости ХГС по сравнению с предыдущими годами, когда средний темп прироста заболеваемости составил 22,7%, что выше среднего за весь исследуемый период в 1,8 раза. Такие же процессы характерны и для ХГВ, однако они были менее выражены. Средний темп прироста заболеваемости ХГВ в 2013–2015 гг. составил 12,1%, что выше среднего показателя за весь период на 35%.

Поскольку формирование хронических форм ПВГ является следствием острого процесса, причины разнонаправленных тенденций заболеваемости остаются недостаточно изученными. Наряду с резким снижением заболеваемости острыми ПВГ наблюдается достаточно интенсивный рост заболеваемости хроническими формами ПВГ. Одним из объяснений данного факта может служить значительная доля безжелтушных, скрытых или бессимптомных случаев ОГВ и ОГС, со временем переходящих в хронические формы. Другим возможным объяснением является улучшение диагностики ПВГ в Москве, позволяющей выявлять маркеры ПВГ среди населения, однако в силу ряда обстоятельств не все обследованные с признаками ПВГ обращаются за своевременным лечением. В дальнейшем у этих людей развиваются хронические формы заболевания, когда откладывать лечение уже невозможно.

Еще одним фактором, способствующим увеличению числа зарегистрированных случаев хронических ПВГ, может быть не всегда адекватная диагностика в медицинских учреждениях, основанная только на выявлении анти-ВГС и HBsAg без учета маркеров острого инфицирования, а также данных эпидемиологического анамнеза и результатов клинико-лабораторных исследований (активность аланин- и аспартатаминотрансферазы, концентрация билирубина, определение размеров печени и др.).

Анализ возрастной структуры заболевших ОГВ и ОГС в Москве за период с 2001 по 2015 г. показал, что с течением времени наблюдалось смещение заболеваемости в сторону более старших возрастных групп. Так, если в 2001 г. максимальные показатели заболеваемости ОГВ были отмечены у лиц в возрасте 17–19 лет, то в 2002–2010 гг. они сместились в возрастную группу 20–29 лет, а в 2014–2015 гг. – в группу 30–39 лет. Подобная тенденция наблюдалась и в отношении заболеваемости ОГС, то есть отмечен процесс «старения» ОГВ и ОГС на фоне общего снижения заболеваемости [6] (табл. 1). Это означает, что пик заболеваемости гепатитами является неотъемлемой частью определенных групп населения, который «стареет» вместе с этими группами.

Анализ заболеваемости ХГВ и ХГС населения Москвы по возрастным группам с 2001 по 2010 г. показал сдвиг заболеваемости в сторону более старших возрастных групп как среди мужчин, так и среди женщин. В отличие от ситуации с ХГС среди заболевших ХГВ отмечается второй пик заболеваемости, приходящийся на возрастные группы 50–59 и 60–69 лет, характерный как для женщин, так и для мужчин (табл. 2).

Анализ заболеваемости ПВГ по гендерному признаку показал, что по сравнению с женщинами мужчины болели ХГВ и ХГС чаще в 1,3–3,9 раза. Доминирование среди заболевших ОГВ и ОГС мужской части населения, вероятнее всего, можно объяснить разным образом жизни мужчин и женщин и разным отношением к собственному здоровью. Такие социальные проблемы, как наркомания, беспорядочные половые контакты, увеличивающие риск заболевания ПВГ, характерны в большей степени для мужчин [8].

Следует отметить, что среди путей передачи ВГВ и ВГС в 2015 г. ведущее место принадлежало половому пути: при ОГВ – 32,3% случаев, при ОГС – 21,8%. В результате инъекционного употребления наркотиков были инфицированы 1,4% заболевших ОГВ и 8,0% заболевших ОГС. При получении медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях ВГВ инфицированы 14,1% заболевших, ВГС – 11,5%. Почти у половины заболевших (ОГВ – 48,6% и ОГС – 50,6%) путь передачи возбудителя инфекции не был установлен. В 2015 г. по сравнению с 2009 г. статистически значимых изменений в структуре путей передачи не зарегистрировано, за исключением снижения числа инфицированных в результате половых контактов на 11,1% – с 43,4% в 2009 г. до 32,3% в 2015 г. (p < 0,05).

Заключение

Заболеваемость туберкулезом населения Москвы с 1999 по 2009 г. имела тенденцию к росту, а с 2009 по 2015 г. наметилась тенденция к ее снижению. В отличие от совокупного населения, заболеваемость туберкулезом детей с 2003 по 2012 г. непрерывно росла. Установлен выраженный пик заболеваемости детей в 2010–2012 гг., что вероятно, обусловлено гипердиагностикой туберкулеза, сопутствующей внедрению в эти годы нового внутрикожного диагностического теста «Диаскинтест».

На фоне снижения заболеваемости острыми формами гепатитов регистрируется рост заболеваемости ХГВ и ХГС среди совокупного населения Москвы. Наблюдается изменение возрастной структуры заболевших всеми формами ГВ и ГС в сторону более старшего возраста. Мужчины по сравнению с женщинами болеют острыми и хроническими ГВ и ГС в 1,3–3,9 раза чаще в зависимости от формы клинического течения заболевания. Анализ структуры путей передачи ВГВ и ВГС позволил выявить основные факторы риска заражения. Это случайные половые связи, наркомания, недостаточный надзор за безопасностью манипуляций с нарушением кожных покровов в медицинских учреждениях. Основным путем передачи возбудителей этих инфекций продолжает оставаться половой.