Гепатит А (ГА) по социально-экономической и эпидемиологической значимости остается по-прежнему актуальным для мирового сообщества и систем общественного здравоохранения, представляя серьезную угрозу здоровью населения [1–3]. Вирус гепатита А (ВГА) циркулирует повсеместно, но распространен неравномерно. Согласно оценочным данным ВОЗ [4], в зоне умеренно-высокого риска инфицирования находится население стран с развивающейся или переходной экономикой. Многими исследователями отмечен рост числа случаев ГА с 117 млн в 1990 г. до 126 млн в 2005 г. С 2006 г. число ежегодно выявленных случаев начало снижаться, достигнув к 2015 г. 1,4 млн [5–7]. За последний пятилетний период ежегодное число регистрируемых случаев составляет 1,5 млн [8, 9].

Исходом ГА в 90% случаев является полное выздоровление, смертность составляет 0,5% всех вирусных гепатитов, что подтверждается результатами эпидемиологических исследований. В период 2005–2015 гг. число смертельных исходов увеличилось с 30 283 до 55 245 соответственно. В 2015 г. ГА стал причиной смерти 11 000 чел., в 2016 г. – 7134, в 2017 г. – 18 600.

При оценке активности эпидемиологического процесса следует учитывать, что большинство выявленных случаев клинически протекает манифестно, составляя только 20–25% (верхушка айсберга). Остальные 75–80% – безжелтушные, обычно остаются неучтенными, что не позволяет оценить экономическое бремя ГА полностью. Доказано, что на 1 случай заболевания, протекающего манифестно, приходится от 4 до 10 латентных. Вопрос о динамичности данного соотношения и зависимость от активности эпидемического процесса остаются окончательно не изученными [10, 11].

В РФ на долю ГА в общей структуре острых гепатитов (ОГ) приходится более половины случаев. В зависимости от региона эпидемиология заболевания имеет свои особенности: по распространению, заболеваемости в разных возрастных группах и величине экономических потерь [12].

Наблюдения последних лет свидетельствуют о существенном росте в стране взрослого населения, не имеющего в крови антител к вирусу и, следовательно, восприимчивого к нему [13]. Если в предыдущем столетии ГА ассоциировался с типичной детской инфекцией и характеризовался легким течением, то в настоящее время его нередко отличает более тяжелое течение с возможным развитием фульминантных форм (0,1–1%). Многие годы группа риска по их развитию формировалась на основании демографических и клинических факторов: возраст старше 40 лет и сопутствующая патология (хроническая алкогольная интоксикация, наркотическая зависимость, хронические вирусные гепатиты, другие коморбидные заболевания). В текущем тысячелетии молекулярно-биологические методы стали использоваться и для диагностики ГА, и в эпидемиологических расследованиях. Новые технологические возможности позволили исследователям сопоставить тяжесть заболевания с вирусными [вирусная нагрузка (ВН), генотип вируса] и иммунологическими факторами [14–16]. Полученные к настоящему времени результаты разрозненны и не дают ответов на многие вопросы, требуя комплексного эпидемиологического и клинического подхода, что позволит оценить эпидемическую ситуацию текущего тысячелетия.

Цель исследования – анализ эпидемической ситуации по ГА в первое двадцатилетие XXI в. с выявлением основных тенденций и возможных причин.

Материалы и методы

В работе проанализированы данные государственной статистической отчетности по ГА (форма № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»), а также аналитических таблиц, разработанных специалистами Научно-методического центра по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и Референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Для определения числа лиц, вовлеченных в эпидемический процесс скрыто, использовали результаты серологического скрининга 326 относительно здоровых людей в возрасте 20–29 лет в 2019 г. Антитела класса IgG к ВГА определяли методом ИФА с использованием тест-систем «Вектогеп А-IgG» (АО «Вектор-Бест», Россия). Учитывая уровень заболеваемости регистрируемыми (манифестными) формами ГА и показатели относительной частоты выявления защитной концентрации антител в данной возрастной группе, было вычислено отношение латентных и манифестных форм проявления эпидемического процесса, которое определено как коэффициент манифестности (КМ):

КМ = А/В,

где А – число лиц с латентными формами ГА;

В – число лиц с манифестными формами;

КМ – числовой множитель, показывающий число латентных форм ГА, приходящихся на 1 случай манифестной формы [11].

Для дальнейшего анализа собраны образцы плазмы крови 64 пациентов с подтвержденным диагнозом ГА, госпитализированных в Клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина (Санкт-Петербург) период с 2019 по 2020 г. Для определения факторов риска тяжелого течения заболевания исследовали вирусные (качественное определение РНК ВГА, ВН) и клинико-лабораторные показатели (АлАт, АсАт, билирубин), позволяющие оценить тяжесть заболевания и основные синдромы с последующим определением их корреляции.

Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием программ Office Excel 2016 и SРSS Statistiсa 20.0. Рассчитывали среднее значение (М) и стандартные ошибки среднего значения (m). Достоверность сравниваемых величин в независимых выборках определяли при помощи непараметрического критерия Манна–Уитни. При p < 0,05 различия считались статистически достоверными. Корреляционный анализ (по Спирмену) применяли для оценки статистической связи между двумя измеряемыми переменными.

Исследование одобрено комитетом по этике СПбГПМУ Минздрава России (протокол № 5/11 от 24.05.2021). Все пациенты дали письменное информированное согласие на участие в исследовании.

Результаты

Установлено, что на протяжении 10 лет наблюдения (с 2012 по 2021 гг.), как и в предыдущие десятилетия, в этиологической структуре ОГ на территории России лидировал ГА, его удельный вес составил 63,7 ± 3,9%. Аналогичный тренд (60,2 ± 11,1%) характерен и для Северо-Западного федерального округа (СЗФО), наибольший удельный вес ГА (более 70%) отмечен в 2014 и 2017 г.

В 2021 г. на территории СЗФО ГА также преобладал, составляя 47,1%, 2-е месте занимал острый гепатит С (ОГС) – 35,7%, и 10,2% пришлось на острый гепатит В (ОГВ). Доля гепатита Е (ГЕ) в структуре ОГ составила 1,3%, а ОГ неустановленной этиологии – 5,7%.

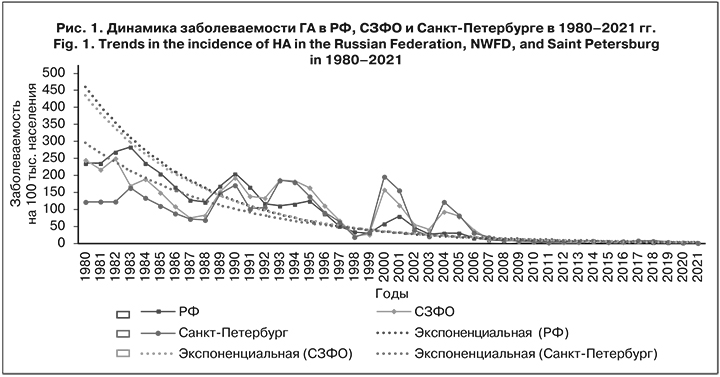

C 1996 г. эпидемический процесс ГА в РФ характеризовался выраженным сокращением интенсивности, о чем свидетельствует криволинейная тенденция (рис. 1).

На территории страны с 1996 по 2007 г. заболеваемость, несмотря на подъем в 2001 г. (79,4 на 100 тыс. населения), не достигала уровня 100 на 100 тыс. населения, среднемноголетний показатель составил 41,7 ± 23,5 на 100 тыс. населения. При этом в предыдущие 17 лет показатель заболеваемости варьировал от 110 до 285 на 100 тыс. населения, составляя в среднем 179,8 ± 58,7 на 100 тыс. населения. Начиная с 2003 г., когда инцидентность составила 28,3 0/0000, Россия из страны с высокой интенсивностью эпидемического процесса перешла в группу с умеренной интенсивностью, а в 2021 г. она составила 1,5 0/0000.

В последнее десятилетие отмечается положительная динамика снижения заболеваемости ГА как в СЗФО, так и в Санкт-Петербурге. Показатели достигли рекордно низких значений и варьировали от 1,3 до 7,9 (СЗФО) и 1,4–8,4 (Санкт–Петербург) на 100 тыс. населения. Для сравнения: в 80-е и 90-е годы прошлого века заболеваемость на территории округа в среднем составила 164,0 ± 63,0 и 122,0 ± 64 на 100 тыс. населения, а в его административном центре – 115,0 ± 31,0 и 108,0 ± 60,0 соответственно

За период с 1980 по 2021 г. многолетний анализ заболеваемости ГА в СЗФО снизился в 188 раз, наибольшая инцидентность отмечалась в 1982 г. и составляла 2500/0000. Самая низкая заболеваемость в округе и в Санкт-Петербурге установлена в 2021 г., когда показатель на 100 тыс. населения составил 1,3 и 1,4. Необходимо отметить, что стабилизация эпидемической ситуации по ГА отмечается с 2009 г. На территории СЗФО и Санкт-Петербурга в динамике заболеваемости ГА наблюдаются одновременные подъемы и спады, то есть эпидемический процесс характеризуется цикличностью. С 1983 по 1988 гг. имел место пятилетний период снижения заболеваемости, за которым последовали двухлетние подъемы в 1989–1990 и 1993–1994 гг. Следующий пятилетний период (1995–2000 гг.) снижения заболеваемости был прерван подъемами в 2000–2001 гг. и 2004 г. Начиная с 2008 г. показатель заболеваемости не превышал 10 на 100 тыс. населения.

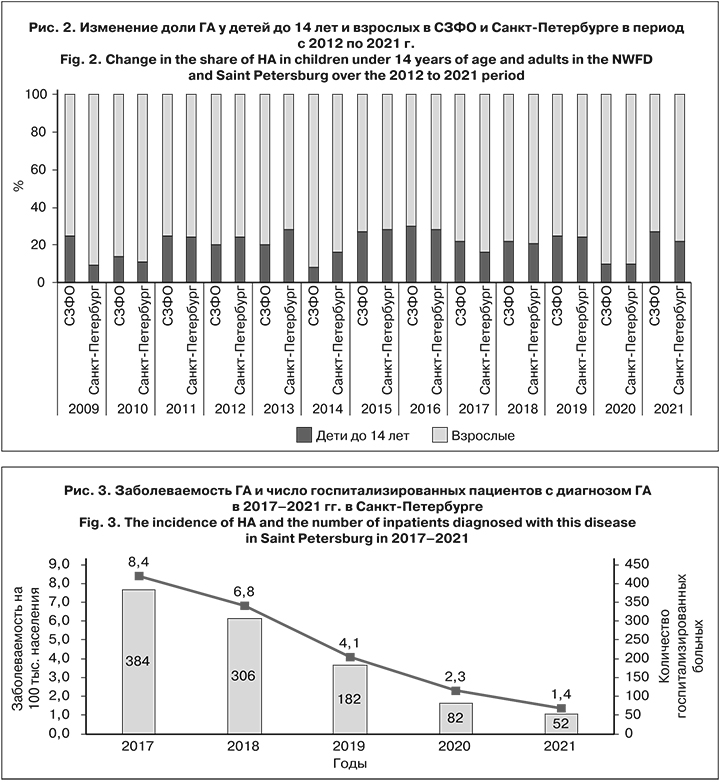

В 2012–2021 гг. как на территории округа в целом, так и в его административном центре среднемноголетний показатель заболеваемости ГА у детей до 14 лет включительно превысил заболеваемость среди взрослых – 5,6 ± 2,6 и 3,6 ± 2,0 на 100 тыс. населения и 7,4 ± 3,5 и 4,9 ± 1,8 на 100 тыс. населения, однако разница не достоверна (p < 0,005).

За последнее десятилетие среди зарегистрированных случаев ГА на территории СЗФО и Санкт-Петербурга на долю детей в возрасте 0–14 лет приходилось 22,5 ± 6,7 и 19,3 ± 5,3% соответственно. В тот же период на долю взрослого населения в среднем в округе пришлось 77,5 ± 5,3%, а в городе – 79,7 ± 4,1% (рис. 2).

В Санкт-Петербурге в 2021 г. среди взрослого населения на лидирующую позицию вышел ОГС (44%), а доля ГА составила 35%. В то же время среди детей он играл первостепенную роль, составляя 72%, а на долю ОГС и ОГ неизвестной этиологии пришлось 12%.

Таким образом, достоверно установлено, что в СЗФО и его административном центре случаи ГА регистрировались чаще у взрослых, чем у детей (р < 0,05).

Проведено ретроспективное продольное исследование манифестного и латентного компонентов эпидемического процесса ГА на территории Санкт-Петербурга. В 2019 г. в возрастной группе 20–29 лет зарегистрировано 49 случаев заболеваний манифестными формами. Удельный вес серопозитивных лиц составил 0,03% при численности группы 724 105 чел. Латентные формы зарегистрированы у 209 чел., КМ = 4.

В соответствии с клиническими рекомендациями «Острый гепатит A (ГА) у взрослых» [17], пациенты с легким течением в ряде случаев могут лечиться амбулаторно. Среднетяжелые и тяжелые формы подлежат стационарному лечению.

В Санкт-Петербурге в период с 2017 по 2021 г. число госпитализированных составило 1006 чел. Наибольшее число пациентов находились на стационарном лечении в 2017 г., а наименьшее – в 2021 г. Число госпитализированных в 2021 г. уменьшилось по сравнению с 2017 г. в 7,4 раза, что совпадало со снижением заболеваемости (рис. 3).

Установлено, что заболеваемость в городе имела высокую положительную корреляционную связь с числом госпитализированных (r = 0,999; p = 0,01). Так, из всех зарегистрированных случаев ГА в Санкт-Петербурге на стационарном лечении в 2017 г. находились 87,5% пациентов, в 2018 г. – 85%, в 2019 г. – 83,1%, в 2020 г. – 67% и в 2021 г. – 70%.

В период с 2019 по 2020 г. собрано 64 образца сыворотки плазмы крови, взятой у пациентов на 2–3-и сутки заболевания (3,1 ± 1,3 дня). Положительные результаты ПЦР установлены у 76% (1-я группа), отрицательные – у 24% (2-я группа). Наибольшую эпидемиологическую опасность представляли пациенты с легкой формой ГА (40,6%), из них ПЦР (+) определен только в 69,2% случаев. При тяжелом течении (48,4%) РНК вируса выявлена в 100% случаев. У пациентов с положительной и отрицательной РНК ВГА зависимости возраста от степени тяжести заболевания не наблюдалось (r = 0,197; р = 0,174 и r = -0,139; р = 0,620 соответственно). Анализ синдрома цитолиза у пациентов в зависимости от наличия (1-я группа) или отсутствия (2-я группа) РНК ВГА показал статистически значимое преобладание цитолитической активности в 1-й группе по сравнению со 2-й: АлАТ – 2262,4 ± 1445,5 и 1364,3 ± 1051,6 МЕ/л, АсАТ – 1473,5 ± 1309,5 и 843,8 ± 958,6 МЕ/л соответственно (p < 0,05).

Для оценки риска развития возможных осложнений проведен корреляционный анализ взаимосвязи ВН с медианой (Ме) активности трансаминаз (рис. 4).

Установлено, что Ме ВН составила 1,9 × 104 МЕ/мл (2 × 102/7,9 × 105 МЕ/мл). Корреляционный анализ показал среднеположительные связи ВН с активностью АлАт и АсАТ, которые являлись достоверными.

Для определения влияния изменения активности цитолиза в зависимости от наличия или отсутствия РНК ВГА проведен сравнительный анализ активности АлАТ и АсАТ в зависимости от степени тяжести заболевания. Установлено статистически достоверное (р ≤ 0,05) повышение активности АлАТ у пациентов 1-й группы с тяжелым течением ГА (2544,6 ± 1598,2) по сравнению с легким (1881,3 ± 565,6).

Обсуждение

В общей структуре ОВГ в РФ и на территории СЗФО преобладает ГА, что соответствует результатам других исследователей. В последние годы в стране его удельный вес на фоне роста других вирусных гепатитов постепенно снижается [12, 18–20].

Многолетняя динамика заболеваемости ГА в СЗФО и в Санкт-Петербурге характеризуется цикличностью, свойственной этой инфекции и связанной с неиммунным населением, являющимся восприимчивым [21]. В исследуемый период отмечены подъемы и спады заболеваемости длительностью в 4–6 лет.

Многие авторы указывают на то, что заболеваемость ГА среди детского и взрослого населения вариабельна. Для развивающихся стран характерна высокая заболеваемость (90%) детей раннего возраста. В странах с переходной экономикой наиболее восприимчивы к инжекции подростки и взрослые. Тогда как в развитых странах заболеваемость низкая вне зависимости от возраста [8, 22, 23]. В соответствии с результатами, полученными в нашем исследовании, число зарегистрированных случаев ГА в 2012–2021 гг. в СЗФО в целом и в Санкт-Петербурге среди взрослых было достоверно выше, чем среди детей до 14 лет (р < 0,05). Однако в последнее десятилетие детское население все так же остается важным звеном, вызывающим активизацию эпидемического процесса ГА.

В конце прошлого столетия в Санкт-Петербурге можно выделить 2 периода: относительно низкой заболеваемости в 1997–1999 гг. (среднее число случаев в год 882,7 ± 304,1) и высокой заболеваемости в 2000–2002 гг. (3492,0 ± 1316,2 случая). В период спада заболеваемости минимальное число госпитализированных зарегистрировано в 1998 г. (n = 509), на пике заболеваемости (2000 г.) – в 11 раз выше (n = 5462) [24]. За период с 2017 по 2021 г. интенсивность эпидемического процесса ГА снизилась, таким образом, среднее число случаев заболевания в год составило 201,0 ± 142,5. Снижение заболеваемости ГА в 2020–2021 гг. может быть связано с пандемическим распространением SARS-CoV-2. Уже с начала 2020 г. мир жил в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Весной была зафиксирована ее первая «волна», в ноябре–декабре – вторая, более сильная, а в 2021 г. пришли следующие 2. В течение 2 лет в РФ и на территории СЗФО проведены адекватные противоэпидемические и профилактические мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Ограничения распространялись практически на все сферы жизни, приведя, возможно, к изменению показателей заболеваемости ГА, имеющим общие с SARS-CoV-2 механизм и пути передачи. Передача вируса происходит не только воздушно-капельным, но и контактным, и контактно-бытовым путями, не исключен и фекально-оральный механизм, что свойственно и ВГА [25].

За указанный период в рамках реагирования на пандемию COVID-19 были приняты беспрецедентные меры: эпидемиологические, ограничительные, а также социально-экономические, которые также актуальны и для ГА [26].

По данным белорусских исследователей, соотношение латентного и манифестного компонентов, равное 5:1, отмечено в условиях низкой активности эпидемического процесса у взрослых в группе 20–22 лет [11]. По нашим данным, на 1 случай манифестного ГА в этой возрастной группе приходилось 4 случая латентных форм (1:4).

Таким образом, эпидемиологической особенностью инфекции является наличие латентных клинических форм, то есть скрытые источники инфекции преобладают, но не выявляются и не учитываются.

Ранее исследователи определяли длительность циркуляции РНК ВГА в крови пациентов и сопоставляли ее с активностью синдрома цитолиза. Было выявлено, что РНК ВГА присутствовала в крови больных с активностью АлАТ более 500 Ед/л независимо от длительности заболевания [24]. В результате нашего исследования установлена корреляционная зависимость уровня ВН от активности цитолиза, а также тяжести клинического течения.

По данным литературы, фульминантное течение ГА, как правило, сопровождается низкой ВН и обусловлено сильной иммунологической реакцией. Легкое и среднетяжелое течение заболевания сопровождается высокой ВН, коррелирующей с поражением ткани печени, что имеет важное клинико-эпидемиологическое значение [16]. Исследования зависимости уровня ВН от тяжести клинического течения заболевания малочисленны.

Заключение

Основные тенденции развития эпидемической ситуации по ГА в первом двадцатилетии XXI в. заключаются в следующем:

- сокращение интенсивности эпидемического процесса ГА, наблюдавшееся в нашей стране с 2000- х гг., привело к увеличению числа лиц, не имеющих антител к вирусу, обеспечивающих защиту от данного заболевания;

- в период 1980–2021 гг. на территории СЗФО сформировался устойчивый тренд на снижение заболеваемости вне зависимости от возраста. Для СЗФО и Санкт-Петербурга характерны цикличность эпидемического процесса ГА и одновременность подъемов и спадов заболеваемости;

- эпидемический процесс на территории Санкт-Петербурга имеет выраженный скрытый характер с доминированием латентных форм. В 2019 г. на 1 случай манифестной формы среди лиц 20–29 лет пришлось 4 случая латентной (1:4). Регистрируемая заболеваемость выше в 4 раза и не соответствует показателям элиминации;

- снижение заболеваемости ГА, возможно, связано с эпидемией новой коронавирусной инфекции COVID-19 в России, в том числе и на территории СЗФО, для профилактики распространения которой осуществлялись мероприятия, сходные с таковыми при ГА. Поведенческие привычки, сформировавшиеся у населения в период пандемии COVID- 19, очевидно, прочно войдут в современную жизнь, что приведет к снижению заболеваемости и другими инфекционными болезнями.