Кемеровская область на протяжении ряда лет является «лидером» по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов России. Так, по данным Росстата, показатель пораженности ВИЧ-инфекцией на 31.12.2016 в Кемеровской области составил 1582,5 на 100 тыс. населения, что в 3 раза превышает среднероссийский показатель (594,3 на 100 тыс. населения). Неблагоприятная эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции отмечается в Новокузнецке – крупнейшем промышленном городе области, показатель пораженности в 2016 г. составил 1881 на 100 тыс. населения. В последние годы большая часть пациентов, состоящих на диспансерном учете, либо обращающихся впервые за медицинской помощью, находится на продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции (4Б–4В) и имеют вторичные заболевания. К наиболее тяжелым заболеваниям относятся поражения центральной нервной системы (ЦНС), которые у этой категории пациентов могут быть обусловлены различными факторами: собственно ВИЧ [1–3], патогенными бактериями и вирусами, а также наличием оппортунистических инфекций [4–10] и опухолей [3, 5, 11, 12]. Также возможны сосудистые нарушения, в том числе нарушения мозгового кровообращения [13]. Различают первичное поражение ЦНС, связанное непосредственно с цитопатическим действием ВИЧ; вторичное (оппортунистические инфекции и новообразования ЦНС) и поражения ЦНС, условно не связанные с ВИЧ-инфекцией [3]. В связи со схожестью клинических проявлений возникают трудности дифференциальной диагностики этих состояний. Определение этиологии заболевания обусловливает лечебную тактику. Как правило, показанием к госпитализации в инфекционный стационар является подозрение на нейроинфекцию.

Цель работы – определение структуры вторичных поражений ЦНС при ВИЧ-инфекции у пациентов в Новокузнецке и характеристика их клинико-лабораторных особенностей.

Материалы и методы

Проведен анализ заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новокузнецке за 2006–2018 гг. на основании официальных учетных документов (форма 2). Особенности вторичных и условно не связанных с ВИЧ-инфекцией поражений ЦНС изучали на основании проспективного наблюдения за 95 больными ВИЧ-инфекцией в возрасте 20–50 лет, поступивших в инфекционный стационар с подозрением на нейроинфекцию в 2014–2017 гг. Проводили стандартное клинико-лабораторное обследование, в том числе диагностическую спинномозговую пункцию. Для верификации диагноза исследовали ликвор бактериологическим методом (посев на бактерии, грибы, микобактерии туберкулеза), методом ПЦР на ДНК вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ), герпесвирусов 1-го и 2-го типов, токсоплазмы, криптококка, кандид и на туберкулез. Исследовали сыворотку крови методом ИФА для выявления антител классов IgM и IgG к вышеперечисленным патогенам. Инструментальное исследование включало СКТ либо МРТ головного мозга (ГМ), рентгенографию органов грудной клетки. Применяли методы описательной статистики. Математическую обработку результатов проводили с помощью прикладной программы Exel.

Результаты

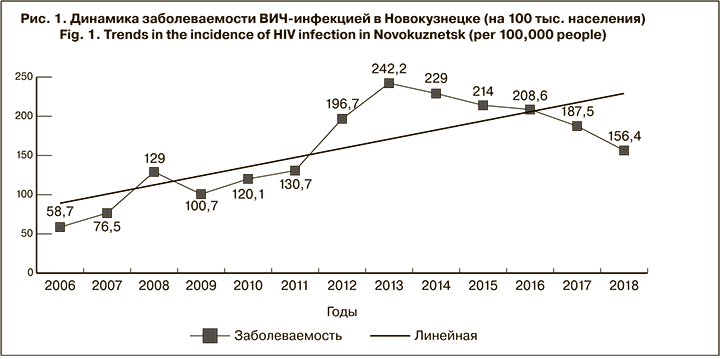

Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Новокузнецке представлена на рис. 1. Уже в 2006 г. показатель в 2 раза превышал среднероссийский уровень (58,7 и 27,8 на 100 тыс. населения соответственно). До 2013 г. отмечалось неуклонное повышение показателя, достигшего в 2013 г. пика (242,2 на 100 тыс. населения).

В дальнейшем произошла стабилизация процесса с ежегодной регистрацией меньшего числа вновь выявленных случаев заболевания, однако заболеваемость по-прежнему более чем вдвое превышает средний по России показатель: за 2017 г. – 187,5 и 71,16 на 100 тыс. населения соответственно [14].

В течение 2014–2017 гг. в инфекционные стационары города ежегодно поступали 350–380 больных ВИЧ-инфекцией. Наиболее частыми причинами госпитализации были сепсис, хронический гепатит (С, В, С + В), диарея, туберкулез, пневмония, герпетическая инфекция. С подозрением на нейроинфекцию поступало около 10% больных.

Под нашим наблюдением находились 95 пациентов с ВИЧ-инфекцией, госпитализированных с подозрением на менингит и менингоэнцефалит, из них 86,3% были моложе 40 лет. В возрасте 20–29 лет были 19 (20,0%) больных, 30–39 лет – 63 (66,3%), 40–49 лет – 12 (12,6%), 50–52 лет – 2 (2,1%). Среди больных было 59 (62,1%) мужчин и 37 (37,9%) женщин. В анамнезе на употребление психоактивных веществ указал 61 (64,2%) пациент, алкоголя – 36 (37,9%).

Под нашим наблюдением находились 95 пациентов с ВИЧ-инфекцией, госпитализированных с подозрением на менингит и менингоэнцефалит, из них 86,3% были моложе 40 лет. В возрасте 20–29 лет были 19 (20,0%) больных, 30–39 лет – 63 (66,3%), 40–49 лет – 12 (12,6%), 50–52 лет – 2 (2,1%). Среди больных было 59 (62,1%) мужчин и 37 (37,9%) женщин. В анамнезе на употребление психоактивных веществ указал 61 (64,2%) пациент, алкоголя – 36 (37,9%).

Впервые диагноз ВИЧ-инфекции установлен 19 (20,0%) больным. Длительность заболевания с момента выявления до настоящей госпитализации составляла у 18 больных менее 1 года, у 59 – от 1 года до 18 лет (в среднем 6,64 ± 5,1 года), в том числе у 22 больных – 1–3 года, у 21 – 4–9 лет, у 16 – 10–18 лет.

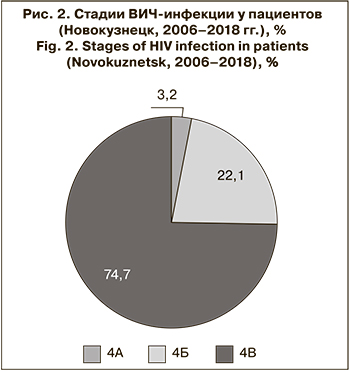

Как видно из рис. 2, ¾ пациентов на момент госпитализации находились в стадии 4В. Не наблюдались в СПИД-центре 47 (49,5%) больных, наблюдались эпизодически 11 (11,6%), наблюдались регулярно 37 (38,9%). У находившихся на учете пациентов в анамнезе регистрировали хронические гепатиты (С, В, С + В), микозы слизистых оболочек и пищевода, фурункулез, пневмонии, серозный менингит, энцефалит, сепсис, инфекционный эндокардит, саркому Капоши, туберкулез. Иммунограмма исследована у 60 больных. Количество СD4+-лейкоцитов менее 100 клеток/мкл было у 38 больных, 100–200 клеток/мкл – у 16, 200–500 клеток/мкл – у 3 и выше 500 клеток/мкл – у 3.

Относительно рано (в первые 4–6–9 дней от начала заболевания) в стационар поступили 28 пациентов, через 11–14 дней – 18 пациентов, 49 – через 15–60 дней и позже – 49. Больные жаловались на головную боль, повторную рвоту, слабость. Общеинфекционный синдром сопровождался лихорадкой у 71 (74,7%) больного, у 24 (25,3%) больных температура тела оставалась нормальной. Определялись нарушения неврологического статуса: очаговые симптомы [парезы конечностей – у 26 (27,4%) больных и/или черепномозговых нервов (ЧМН) – у 34 (35,8%), нарушения координации, атаксия – у 15 (15,8%)]. Менингеальные тонические знаки разной степени выраженности отмечали у 57 (60%) больных, расстройства сознания (оглушение, психомоторное возбуждение, сопор, кома) – у 57 (60%), судорожный синдром – у 11 (11,6%).

Относительно рано (в первые 4–6–9 дней от начала заболевания) в стационар поступили 28 пациентов, через 11–14 дней – 18 пациентов, 49 – через 15–60 дней и позже – 49. Больные жаловались на головную боль, повторную рвоту, слабость. Общеинфекционный синдром сопровождался лихорадкой у 71 (74,7%) больного, у 24 (25,3%) больных температура тела оставалась нормальной. Определялись нарушения неврологического статуса: очаговые симптомы [парезы конечностей – у 26 (27,4%) больных и/или черепномозговых нервов (ЧМН) – у 34 (35,8%), нарушения координации, атаксия – у 15 (15,8%)]. Менингеальные тонические знаки разной степени выраженности отмечали у 57 (60%) больных, расстройства сознания (оглушение, психомоторное возбуждение, сопор, кома) – у 57 (60%), судорожный синдром – у 11 (11,6%).

По клиническим и ликворологическим данным характер поражения ЦНС распределился следующим образом (табл. 1).

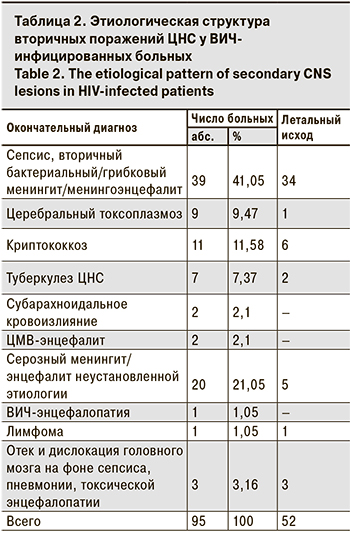

По результатам дополнительных лабораторных и инструментальных исследований, а также с учетом результатов патологоанатомического исследования летальных случаев этиология поражения ЦНС установлена у 57 больных. Не выявлен этиологический агент в 17 случаях вторичного менингита/менингоэнцефалита на фоне сепсиса. В 20 случаях серозного менингита/энцефалита и в 1 случае энцефалопатии с учетом отрицательных результатов бактериологических, ПЦР-исследований ликвора, ИФА крови, данных МРТ/СКТ ГМ, возможно, поражение ЦНС было обусловлено непосредственно вирусом иммунодефицита (табл. 2).

У двух пациентов при диагностической спинномозговой пункции получен ликвор, содержащий большое количество эритроцитов, диагностировано субарахноидальное кровоизлияние, что было подтверждено результатами СКТ ГМ. Пациенты переведены в сосудистое отделение.

В 39 случаях установлен сепсис и вторичный менингит (4 больных) или менингоэнцефалит (35 больных), в том числе у 6 больных протекавший с формированием абсцесса ГМ. Все пациенты этой группы употребляли наркотики (героин) внутривенно. Этиология сепсиса была выявлена у 22 (56,4%) пациентов. Наиболее частый патоген – Staphylococcus аureus (14 случаев) как моноинфекция (6 наблюдений), так и в различных комбинациях с 1 или 2 другими возбудителями (Clebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes/fecies, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus viridans, Candida albicans, Citrobacter diversus). В 4 случаях обнаружена Clebsiella pneumoniae. По 1 случаю заболевания были вызваны Enterococcus durans + Enterobacter diversus, Pseudomonas aeruginosa + Escherichia coli, Salmonella Еnteritidis группы D, Candida albicans. У 1 пациента кандидозный менингоэнцефалит (высев Candida albicans из ликвора) протекал на фоне стафилококкового сепсиса (из крови выделена культура Staphylococcus аureus). В 17 случаях этиология заболевания не установлена. У всех пациентов заболевание протекало с полиорганной недостаточностью, высокой гуморальной активностью, в ликворе определялся 2–3-значный плеоцитоз с преобладанием нейтрофилов. В 87,2% случаев наступил летальный исход в 1–30-е сут. при прогрессировании полиорганной недостаточности и отека/набухания головного мозга.

В 7 наблюдениях выявлена туберкулезная (ТБ) этиология менингита/менингоэнцефалита (2 и 5 больных соответственно). Диагноз подтвержден результатами исследования ликвора: у 4 больных +ПЦР, у 1 – +КУМ, у 2 – при патологоанатомическом исследовании. Все пациенты были низкого социального уровня, в анамнезе употреблявшие наркотики/алкоголь. В этой группе было 2 женщины и 5 мужчин в возрасте 27–37 лет, стадия ВИЧ-инфекции у 6 – 4В (количество CD4+-лейкоцитов менее 100 клеток/мкл), у 1 – 4Б. У 3 больных ТБ впервые выявлен, у 4 был ранее диагностирован ТБ легких. В 3 случаях заболевание протекало как диссеминированный ТБ с полиорганным поражением, в 2 из них закончилось летальным исходом через 1 и 2 мес. от момента госпитализации. При этом у 1 пациента также выявлены лимфома головного мозга, пневмоцистоз, фарингомикоз, у второго – ВЭБ-инфекция (ДНК ВЭБ в ликворе, IgM и IgG в крови). Фон – хронический гепатит С, цирроз печени. 5 пациентов после верификации диагноза ТБ переведены в туберкулезную больницу; в 1 случае в ликворе обнаружены ДНК ВЭБ, в крови – IgM и IgG к ЦМВ, еще в 1 из ликвора выделена культура Staphylococcus haemolyticus, что свидетельствует о микст-инфекции ЦНС. Поражение ЦНС во всех случаях характеризовалось грубым менингеальным синдромом, при менигоэнцефалите – также нарастающими расстройствами сознания разной степени, поражением ЧМН. В ликворе плеоцитоз составлял в среднем 341,17 (72–913) клеток/ мкл, в 1 наблюдении – с преобладанием нейтрофилов (менигоэнцефалит бактериальной микст-этиологии), в 2 – смешанного характера, в 4 – лимфоцитарный. Определялся повышенный уровень белка (за исключением 1 случая), среднее значение составило 1,19 (0,33–2,64) г/л. Содержание глюкозы в ликворе во всех случаях было снижено (менее 40% от уровня глюкозы в крови) в среднем до 1,16 (0,86 –1,92) г/л. В гемограмме лишь у 1 больного отмечали ускорение СОЭ и сдвиг лейкоформулы влево (палочкоядерные – 20%), при наличии лейкопении 2,9 х 109/л. У 1 больного зарегистрирован относительный лимфомоноцитоз (32 и 22%), еще в 1 случае – тромбоцитопения (102 х 109/л).

Криптококковый менингит/менингоэнцефалит/энцефалит (2/7/2) был верифицирован у 11 пациентов (3 женщин и 8 мужчин) обнаружением возбудителя (и ДНК) в ликворе. Средний возраст пациентов составил 33,5 года (от 27 лет до 41 года). У всех больных была стадия 4В (количество CD4+-лейкоцитов ниже 100 кеток/мкл). Умерли 6 больных. В 5 случаях заболевание протекало как генерализованная инфекция с поражением нескольких органов (головного мозга, легких, печени, селезенки, почек, лимфоузлов, костного мозга), высевом Criptococcus nеoformаns из ликвора и крови, закончилось летально. В 1 случае также выделены (посмертно) Streptococcus pyogenes + Staphylococcus warneri. 5 пациентов выписаны из стационара с положительной динамикой после курса лечения. В 1 наблюдении (энцефалит) в ликворе выявлены одновременно ДНК криптококка и ВЭБ, в 1 (менингоэнцефалит) – криптококки + Candida hirusei (из ликвора и крови), что говорит о микст-инфекции, и в ликворе обнаружена ДНК ЦМВ. Сопутствующие заболевания установлены у 7 больных: ТБ внутригрудных лимфоузлов (ВК+), кандидоз слизистых оболочек, хронический гепатит С; у 2 пациентов обнаружены пневмоцисты, у 3 – в крови IgG к герпесвирусам 1–2-го типа, ЦМВ, токсоплазме с высоким коэффициентом позитивности без клинических проявлений. Со стороны ЦНС отмечались грубый менингеальный синдром, очаговые нарушения (тетрапарезы, мозжечковая атаксия, поражение ЧМН), расстройства сознания. Двум больным люмбальную пункцию не проводили из-за отека головного мозга. У 2 пациентов с энцефалитом показатели ликвора были в пределах нормы, в остальных случаях плеоцитоз ликвора был лимфоцитарный либо смешанный, среднее значение – 84,14 (10–179) клеток/мкл, белок – 0,66 (0,33–2,64) г/л, глюкоза – 2,3 (0,58–5,62) г/л. В гемограмме у 5 больных отмечено ускорение СОЭ до 36–60 мм/ч.

Токсоплазмоз ЦНС был диагностирован у 9 больных (4 женщин и 5 мужчин). В 3 случаях диагноз подтвержден результатами ПЦР ликвора и наличием IgG в крови, в остальных – обнаружением IgG (индекс авидности 50–66%) и результатами МРТ/СКТ головного мозга. При лучевой диагностике обнаружены характерные для токсоплазмоза изменения: очаги округлой формы субкортикально в разных отделах головного мозга (лобные, височные, затылочная доли, мозолистое тело, мозжечок) с накоплением контраста по периферии, диаметр – от 5,5 до 18,5 мм. В 1 случае заболевание закончилось летально. Средний возраст пациентов – 38,8 (30–52) года. Стадия ВИЧ-инфекции 4В (количество CD4+-лейкоцитов составляло 2–65 клеток/мкл). В структуре вторичных заболеваний отмечены фарингомикоз, ЦМВ-инфекция, пневмоцистоз, ТБ в анамнезе, хронический гепатит С. При поступлении поражения ЦНС проявлялись менингеальными симптомами (2 случая); очаговыми симптомами: геми- и тетрапарезы (7 больных), парезы ЧМН (7 больных), атаксия (5 больных); расстройствами сознания и судорожным синдромом (по 2 случая). Люмбальная пункция проведена лишь 6 больным, трое имели противопоказания. Патологические изменения в ликворе обнаружены только в 1 случае (плеоцитоз – 597 клеток/мкл с преобладанием нейтрофилов, белок – 2,64 г/л, эритроциты в большом количестве при отрицательном результате бактериологического исследования ликвора), в 4 случаях ликвор без патологии. Общий анализ крови без патологии был у 1 больного. Ускорение СОЭ (22–57 мм/час) отмечено у 5 больных, относительный лимфоцитоз – у 5, лейкопения – у 3, анемия – у 4 и тромбоцитопения – у 2. Так как при ВИЧ-инфекции в стадии 4В развитие токсоплазмозного энцефалита не всегда сопровождается появлением противотоксоплазменных антител в сыворотке крови и ДНК токсоплазмы в ликворе [4, 8], диагностическое значение имеет пробное назначение специфической терапии [15]. Бисептол в дозе 1920 мг 2 раза в сутки был назначен 6 больным, у 5 из них на 7–9-й день получена отчетливая положительная динамика статуса.

У 2 пациентов, вероятно, был энцефалит ЦМВ-этиологии (получен положительный результат ПЦР ликвора при отрицательных результатах обследования на другие возбудители), в том числе у 1 больного в крови выявлены IgM и IgG (индекс авидности – 64%) к ЦМВ методом ИФА, свидетельствующие об активной ЦМВ-инфекции. Пациенты жаловались на слабость, периодически повышающуюся температуру тела в течение 1–1,5 мес. Неврологическая симптоматика соответствовала ЦМВ-энцефалиту [5]. В обоих случаях наблюдались нарастающие когнитивные расстройства (снижение памяти, неадекватность поведения, дезориентированность во времени и пространстве и др.), у 1 больного – левосторонний гемипарез. У 1 пациента на СКТ ГМ выявлены множественные очаги энцефалита в подкорковых базальных ядрах, зрительном бугре, заднем отделе лобной доли правого полушария, смежных задних отделах левых височной и теменной долей, мозжечке. В другом случае на МРТ ГМ обнаружены обширные очаги поражения больших полушарий головного мозга. В общем анализе крови и ликворе патологии не выявлено. Выраженная иммуносупрессия: количество CD4+-лейкоцитов – 72 и 22 клеток/мкл. После курса лечения пациенты выписаны на амбулаторный этап без положительной динамики.

Окончательный диагноз «отек и дислокация головного мозга» в исходе сепсиса, пневмонии, полиорганной недостаточности, токсической энцефалопатии был установлен при патологоанатомическом исследовании в 3 случаях (клинический диагноз – «вторичный менингоэнцефалит»).

Лимфома головного мозга предполагалась у пациента 32 лет при жизни (по данным МРТ). В анамнезе присутствовали наркомания, хронический гепатит С; ВИЧ-инфекция стадии 4В (количество CD4+-лейкоцитов – 31 клетка/ мкл). При поступлении в неврологическом статусе определялся парез лицевого нерва справа, сопровождавшийся субфебрилитетом, симптомами интоксикации, воспалительными изменениями в ликворе, анемией, тромбоцитопенией, нарастающим геморрагическим синдромом, присоединением дыхательной и почечной недостаточности. Результаты исследования на оппортунистические инфекции отрицательные. Через месяц пребывания в стационаре из-за прогрессирования заболевания наступил летальный исход. Патологоанатомический диагноз: «ВИЧ-ассоциированная генерализованная мелкоклеточная лимфома с поражением головного мозга, легких, лимфатических узлов средостения, печени, почек, надпочечников, селезенки».

Обсуждение

В работе показаны трудности диагностики и дифференциальной диагностики поражений ЦНС у ВИЧ-инфицированных в условиях инфекционного отделения провинциального стационара, где выделены койки для лечения сопутствующих инфекций у таких больных. У этой категории пациентов, безусловно, требуется применение молекулярных методов диагностики для количественного определения РНК ВИЧ и JC-вируса, ДНК ЦМВ, ВПГ, ВЭБ и других патогенов в крови и ликворе, в соответствии с Национальными рекомендациями [15]. Решение этой задачи зависит, вероятно, от финансовых возможностей региона. В сложившейся ситуации постановка диагноза опирается на анамнез, клиническую картину, комплекс результатов доступных лабораторных и инструментальных исследований. Проведенное исследование показало, что поражение ЦНС у больных с ВИЧ-инфекцией характеризуется многообразием этиологических факторов и клинических проявлений. При остром начале заболевания с лихорадкой, общемозговыми и менингеальными симптомами важна своевременная дифференциальная диагностика нейроинфекции с неинфекционными поражениями ЦНС (нарушением мозгового кровообращения, токсическим отеком головного мозга, онкопатологией и пр.). При генерализованных инфекциях, сепсисе высок риск диссеминации патогена с развитием вторичного менингита/менингоэнцефалита, что также учитывалось при обследовании больного. Наиболее частые оппортунистические инфекции – туберкулез, токсоплазмоз – у пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфекции могут протекать с поражением головного мозга, развитием менингоэнцефалита. Также при выраженной иммуносупрессии патологию ЦНС вызывают грибы, вирусы из группы герпесов. Сам вирус иммунодефицита может вызывать поражение ЦНС на любой стадии заболевания (что широко представлено в литературе [1–6, 15] и не входило в задачу настоящего исследования). Таким образом, у одного и того же пациента патология ЦНС может быть обусловлена одновременно несколькими факторами, что затрудняет полную расшифровку диагноза.

Заключение

В Кемеровской области сохраняется напряженная ситуация по ВИЧ-инфекции с превышением среднероссийских показателей заболеваемости более чем в 2 раза. Поражение ЦНС у пациентов с ВИЧ-инфекцией регистрируется преимущественно на поздних стадиях заболевания, характеризуется полиэтиологичностью, неспецифической клинической картиной, высокой летальностью, что обусловливает трудности клинической диагностики и расшифровки этиологии заболевания. Установлен ряд региональных особенностей.

- У 44 (46,31%) больных поражения ЦНС условно не были связаны с ВИЧ-инфекцией, например, вторичные менингиты/менингоэнцефалиты (39 больных или 41,05%) либо отек-дислокация головного мозга (3 больных или 3,16%) на фоне сепсиса у лиц, употреблявших внутривенно наркотические препараты. Этиология вторичного менингита/менингоэнцефалита установлена в 56,4% случаев, основные возбудители – золотистый стафилококк и смешанная условно-патогенная и грибковая флора. В этой группе отмечена наибольшая летальность – 88,1%. В 2 (2,1%) случаях диагностировано субарахноидальное кровоизлияние.

- Вторичные поражения головного мозга диагностированы у 30 (31,59%) больных: криптококкоз – у 11 (11,58%), токсоплазмоз – у 9 (9,47%), туберкулез – у 7 (7,39%), лимфома – у 1(1,05%), а также предположительно ЦМВ-энцефалит – у 2 (2,1%). В 8 из этих наблюдений регистрировали микст-этиологию поражения ЦНС. Умерли 9 (30%) пациентов.

- У 20 (21,05%) больных серозным менингитом/энцефалитом этиологию заболевания установить не удалось. С учетом отрицательных результатов обследования на оппортунистические заболевания и наличия выраженной иммуносупрессии поражение ЦНС у этих пациентов, возможно, было обусловлено ВИЧ.