В РФ лептоспирозы продолжают оставаться в ряду распространенных зоонозных природно-очаговых инфекций, что обусловлено наличием почти на всех территориях природных, хозяйственных (антропургических) и городских очагов [1]. Лептоспирозная инфекция занимает одно из первых мест среди зоонозов по тяжести клинического течения, частоте летальных исходов и отдаленных клинических последствий1.

В последние десятилетия под влиянием хозяйственной деятельности человека происходят заметные изменения в характере эпидемического процесса, этиологической и социальной структуре заболеваемости, а также спектре основных хозяев лептоспир [2, 3].

Заболевания лептоспирозами у людей на территории Ярославской области регистрируют с 30-х годов XX века. В 1933 г. вспышка водной лихорадки имела место в бывшем Большесельском районе Ивановской области (ныне Некрасовский район Ярославской области). В 1943–1944 гг. были зарегистрированы множественные случаи гриппо- и тифоподобных заболеваний в летний период у людей, занятых сенокошением на заболоченных лугах котловины озера Неро в Ростовском районе. Истинная природа заболевания тогда не была выявлена. Впервые лептоспироз в Ярославской области диагностирован и подтвержден серологически сотрудниками лептоспирозной лаборатории НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР (далее – НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи) в 1958 г.

С 1970 г. лаборатория особо опасных инфекций Ярославской областной санитарно-эпидемиологической станции регулярно проводит исследования на лептоспирозы материала от людей и животных.

Наиболее известен в Ярославской области природный очаг лептоспироза в котловине озера Неро на территории Ростовского района, в изучении которого в разные годы участвовали сотрудники НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи академик С.В. Прозоровский, профессора В.В. Кучерук, Ю.В. Чернуха, В.В. Ананьин, Е.В. Карасева, Ю.В. Ананьина, М.В. Голубев, И.Л. Коковин, Э.И. Коренберг, В.Ю. Литвин, И.З. Солощенко и др., а также специалисты научных и практических медицинских учреждений Ярославской области: Ярославского медицинского института (С.В. Зайцев, А.С. Белов), областной СЭС, Поречской участковой больницы. В результате работы, проведенной в 50-е годы, были получены оригинальные данные о стациальной и ландшафтной приуроченности природных очагов лептоспирозов, их структуре, видовому составу основных носителей, годовой и сезонной динамике эпизоотического процесса. Тогда же впервые был идентифицирован серовар Saxkoebing (Nero) из серогруппы Hebdomadis, впоследствии вошедший в международную классификацию лептоспир. Серия экологических экспериментов по изучению выживаемости патогенных лептоспир в почве и воде, поставленных в 70-х и 80-х годах, доказала способность существования в почве лептоспир серогруппы Grippotyphosa и Hebdomadis без утраты патогенных свойств.. В 2003 г. из почек рыжей полевки был выделен и изучен охраноспособный штамм Leptospira interrogans серогруппы Javanica «Ярославль № 7». В 2004 г. штамм принят в коллекцию музея лептоспир Сотрудничающего центра ВОЗ и Центра Минздрава России по лептоспирозам при НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи РАМН с рекомендациями использования его для научно-исследовательской работы, а также в качестве вакцинного.

В 1968 г. установлено наличие природных очагов лептоспирозов еще в двух районах Ярославской области – Переславском и Некрасовском. В настоящее время заболевание выявлено на всей территории области. Однако в целом эпидемическую ситуацию формируют 4 муниципальных района – Ярославский, Тутаевский, Угличский и Рыбинский, где с 1990 по 2017 гг. зарегистрировано 76% заболеваний. Именно в этих районах находятся самые крупные города, в которых проживает более 70% населения области. На этих территориях сосредоточено наибольшее количество крупных дачных поселков и садово-огородных товариществ, много озер, болот, рек, водохранилищ2.

Цель исследования – изучение современных эпидемиологических особенностей лептоспирозов у людей в Ярославской области.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ проявлений эпидемического процесса лептоспирозов за 28 лет (1990–2017 гг.) на территории Ярославской области. Были использованы данные годовых форм статистической отчетности № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», материалы государственных докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ярославской области», годовые отчеты ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория», медицинские карты стационарного больного (п = 116) и результаты серологического обследования больных лептоспирозами (п = 551), находившихся на лечении в стационарах Ярославля и Ярославской области. Для подтверждения диагноза использовали реакцию микроагглютинации и лизиса (РМА). Серологические исследования осуществляли в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области». При обработке данных использовали стандартный пакет программы Excel. Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica 6.0.

Результаты

Заболеваемость лептоспирозами в Ярославской области в анализируемый период характеризовалась спорадическим уровнем, значительными колебаниями годовых показателей (от 0,31 до 8,73 случаев на 100 тыс. населения). При этом периоды подъема заболеваемости соответствовали годам массового размножения мелких млекопитающих – основных носителей лептоспир в области. Так в 2004 г. неблагополучная эпидемическая ситуация была связана прежде всего с ростом численности грызунов и их высокой инфицированностью, чему способствовали благоприятные климатические условия лета и осени этого года.

Если в 90-е и первой половине 2000-х годов обстановка по данной инфекции была напряженной (заболеваемость в отдельные годы превышала среднероссийскую в 5–6 раз), то в последнее десятилетие отмечается относительная стабилизация ситуации с тенденцией к снижению заболеваемости (рис. 1).

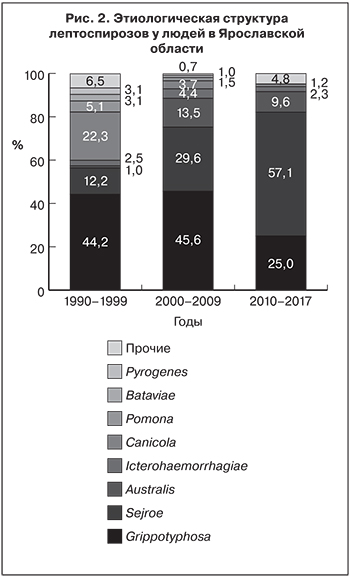

Этиологическая структура лептоспирозов в Ярославской области со временем претерпела существенные изменения. В 1990–1999 гг. среди возбудителей преобладали лептоспиры серогруппы Grippotyphosa (44,2%), Canicola (22,3%), Sejroe (12,2%). Гораздо реже регистрировались заболевания, обусловленные другими серогруппами лептоспир: Icterohaemorrhagiae (2,5%), Javanica (2,5%), Ballum (1%), Pyrogenes (3,1%), Cynopteri (2%), Autumnalis (1%), Australis (1%), Pomona (5,1%), Bataviae (3,1%).

В 2000–2009 гг. серологический пейзаж стал несколько иным: сохранилось доминирование серогруппы Grippotyphosa (45,6%), но доля серогруппы Canicola снизилась до 3,7%. Распространенность серогрупп Australis и Sejroe возросла до 13,5 и 29,6% соответственно.

В 2000–2009 гг. серологический пейзаж стал несколько иным: сохранилось доминирование серогруппы Grippotyphosa (45,6%), но доля серогруппы Canicola снизилась до 3,7%. Распространенность серогрупп Australis и Sejroe возросла до 13,5 и 29,6% соответственно.

В период с 2010 г. и по настоящее время серогруппы возбудителей, вызывающие лептоспирозы, остались теми же, что и в предыдущее десятилетие (Grippotyphosa, Sejroe, Australis), но изменилось их соотношение в этиологической структуре инфекции. Преобладающей стала серогруппа Sejroe (57,1%), а доли серогрупп Grippotyphosa и Australis сократились до 25,0 и 9,6% соответственно. Лептоспиры серогрупп Icterohaemorrhagiae, Canicola, Pomona и Tarassovi выявляли в единичных случаях, их суммарная доля составили 8,3% (рис. 2).

Кроме того, имеются отличия в серологическом спектре лептоспир в зависимости от района области. Наиболее разнообразен пейзаж в неблагополучных по лептоспирозам районах – Ярославском, Тутаевском, Угличском и Рыбинском, где циркулируют от 4 до 9 серогрупп, тогда как в районах с низкой заболеваемостью – только 1–2.

Основным источником инфекции в Ярославской области являются мелкие млекопитающие, инфицированность которых в 90-е годы составила 3,2% (от 1,2 до 4,6%), в 2000-е – 4,3% (от 1,14 до 17,5%). Более высокой была зараженность грызунов, обитающих на территории дачных поселков и садово-огородных участков в Ярославском, Ростовском и Некрасовском муниципальных районах – 22, 15,5 и 22% соответственно. В эпизоотический процесс вовлекалось до 12 видов грызунов и насекомоядных. Наиболее часто антитела к лептоспирам выявляли в природных очагах у рыжей полевки, обыкновенной полевки, полевки-экономки и полевой мыши, в антропургических очагах – у домовой мыши, рыжей полевки и серой крысы. В 90-е годы самыми распространенными у мелких млекопитающих были лептоспиры серогрупп Grippotyphosa (54,3%) и Icterohaemorrhagiae (32%)3,4. Другие серогруппы (Pomona, Canicola, Sejroe) встречались намного реже [4]. В 2000-е годы серологический спектр расширился: в исследованных сыворотках крови грызунов и насекомоядных были обнаружены антитела к лептоспирам серогруппы Australis, доминирующими стали серогруппы Grippotyphosa (68,7%) и Sejroe (20,4%).

Серогрупповой пейзаж лептоспир у мелких млекопитающих четко коррелирует с этиологической структурой заболеваемости у людей.

Сельскохозяйственные животные в Ярославской области как источник инфекции имеют меньшее значение4. В 90-е годы был наиболее инфицирован (в 56,6% случаев) крупный рогатый скот, при этом у 66,5% зараженных животных находили антитела одновременно к двум серогруппам лептоспир – Sejroe и Hebdomadis и редко – к серогруппе Grippotyphosa (2,9%). В 2000-е годы зараженность крупного рогатого скота снизилась до 12,2%; в серогрупповом спектре по-прежнему осталось высокой доля смешанных серогрупп (66,4%), увеличился удельный вес серогруппы Grippotyphosa (16,7%).

Инфицированность свиней с течением времени возросла с 3,7% в 90-е годы до 13% в 2000-е. Антитела одновременно к нескольким серогруппам лептоспир (Pomona, Tarassovi, Icterohaemorrhagiae) в эти периоды выявляли с одинаковой частотой – 25,3 и 28,4% соответственно, сохранилось доминирующее положение серогруппы Pomona – 39,3 и 38,8% соответственно. Но в 2000-е годы уменьшилось количество серопозитивных сывороток к лептоспирам серогруппы Icterohaemorrhagiae (с 24,4 до 14,9%), часто стали обнаруживать антитела к лептоспирам серогруппы Tarassovi (17,2%).

Инфицированность лошадей в анализируемый период не претерпела существенных изменений и в среднем составила 20,3–22,9%. В этиологической структуре в 90-е и 2000-е годы преобладали смешанные лептоспирозы (Hebdomadis, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae), они составляли 50 и 61,4% соответственно. Часто обнаруживали антитела к лептоспирам серогруппы Grippotyphosa (18,1и 18,3%), но в 2000-е годы по сравнению с 90-ми с 23 до 10,7% снизилась доля серопозитивных сывороток к лептоспирам серогруппы Icterohaemorrhagiae.

При изучении путей передачи возбудителя инфекции установлено, что преобладал контактный путь (69%). Обстоятельствами заражения были контакт с грызунами при работе на дачных участках (31,9%), по месту жительства (21,6%) и работы (10,3%), при посещении природных очагов (неорганизованный отдых, охота – 5,2%). Второе место занимал водный путь передачи – 23,3% (купание – 8,6%, рыбная ловля – 2,6%, употребление сырой воды из открытых водоисточников – 12,1%). Пищевым путем заразились 3,4% больных. В 4,3% случаев установить путь заражения не удалось.

Заболеваемость среди городских жителей была выше (60,5%), чем среди жителей села. Так, как в Ярославской области удельный вес типично «городских» этиологических форм лептоспирозов (Icterohaemorrhagiae и Canicola) невелик; урбанизация заболевания обусловлена увеличением численности городского населения, более высоким уровнем клинической и лабораторной диагностики в городских условиях, расширением границ городов, освоением природно-очаговых территорий под садово-огороднические товарищества, сезонной миграцией городского населения [1].

Заражение городских жителей чаще происходило за пределами города (71,6% случаев), на территории Ярославской (98,9%) и других областей (1,1%). В отличие от горожан сельские жители инфицировались главным образом в зоне постоянного проживания.

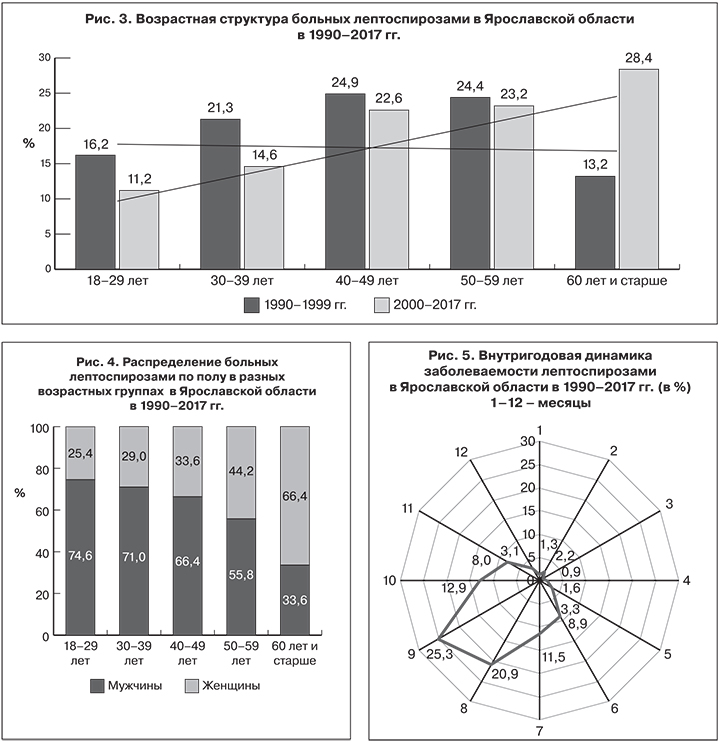

В 90-е годы 70,6% больных составляли лица трудоспособного возраста (30–59 лет). В 2000-е годы возрастная структура больных несколько изменилась: удельный вес лиц среднего и пожилого возраста (40 лет и старше) увеличился до 74,2%. Особенно повысилась заболеваемость среди пациентов старше 60 лет – с 13,2 до 28,4%. Этот факт можно объяснить ростом числа садоводов-любителей, среди которых велик процент пожилых людей. Установлена прямая связь между числом садоводов и заболеваемостью лептоспирозами5. Заражение этого контингента возможно во время работы на дачных и приусадебных участках (рис. 3).

Среди заболевших в анализируемый период преобладали мужчины (58,3%). Особенно высок процент мужчин был в возрастных группах 18–29 и 30–39 лет (74,6 и 71,0% соответственно), что связано с их большей мобильностью и активностью (рыбная ловля, купание, участие в сельскохозяйственных и строительных работах, работа на дачном участке).

Начиная с 50-летнего возраста увеличивается количество заболевших женщин, а в группе 60 лет и старше они превалируют (66,4%), что, по-видимому, отражает демографическую ситуацию в стране (рис. 4).

Профессиональный состав заболевших был следующим: первое место занимали рабочие (42,1%), второе – служащие (26,4%), третье – пенсионеры (19,3%). Обращает на себя внимание увеличение с течением времени удельного веса пенсионеров с 15,3% в 90-е годы до 25,5% в 2000-е. Такая же тенденция прослеживается и в отношении безработных: в 90-е годы их доля составляла 3,5%, в 2000-е – 9,1%. Представители групп профессионального риска (работники мясокомбинатов, свиноферм, доярки, ветеринарные врачи) в эпидемический процесс вовлекались редко, доля их с течением времени уменьшилась с 7,1% в 90-е годы до 1,8% в 2000-е.

Случаи лептоспирозов выявляли в течение всего года, но при этом проявлялась выраженная летне-осенняя сезонность. Повышенную заболеваемость регистрировали с июня по ноябрь, удельный среднемноголетний показатель в этот период составлял 87,5%. Максимальное число больных регистрировали в августе и сентябре (20,9 и 25,3% соответственно), что подтверждает значимость контактного пути передачи инфекции в Ярославской области. Заражение в это время чаще обусловлено контактами с грызунами во время разгара работ на дачных и приусадебных участках (рис. 5).

Выводы

- На современном этапе динамика заболеваемости лептоспирозами населения Ярославской области характеризуется выраженной тенденцией к снижению. Однако ежегодное выявление спорадических случаев среди людей, превышение среднероссийского показателя заболеваемости, наличие природных и антропургических очагов инфекции свидетельствуют об актуальности данной проблемы.

- Этиологическая структура лептоспирозов у жителей в Ярославской области в настоящее время представлена 7 серогруппами лептоспир с выраженным доминированием 3: более половины случаев связано с серогруппой Sejroe, у каждого четвертого заболевание обусловлено серогруппой Grippotyphosa, у каждого десятого – серогруппой Australis.

- Основным источником возбудителя инфекции являются мелкие млекопитающие (грызуны, насекомоядные), у которых серогрупповой пейзаж лептоспир совпадает с этиологической структурой лептоспирозов у людей.

- Инфицирование людей происходит преимущественно контактным путем в летне-осенний период с пиком в сентябре.

- Чаще в области болеют лица среднего и пожилого возраста. В структуре общей заболеваемости преобладают мужчины, но с возрастом увеличивается доля женщин.

- Заболеваемость лептоспирозами в настоящее время не носит профессионального характера: основную группу заболевших составляют лица, не относящиеся к контингенту профессионального риска (рабочие, служащие) и неработающее взрослое население (пенсионеры, безработные).