Российская Федерация все еще остается одной из стран с прогрессированием распространения ВИЧ-инфекции. Согласно статистическим данным, число новых случаев заражения ВИЧ в России ежегодно увеличивается на 7–12,9%, в то время как число людей, протестированных на ВИЧ, уменьшается. С 2001 по 2013 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией увеличился с 121 до 432 на 100 тыс. населения. Заболеваемость растет среди всех групп населения, в том числе среди беременных [1–3].

В 2011 г. 11,9 % новых случаев заражения ВИЧ были отмечены среди людей, не относящихся к какой-либо из традиционных групп высокого риска, таких как потребители инъекционных наркотиков и их партнеры; люди, у которых диагностированы инфекции, передающиеся половым путем; работники секс-индустрии; гомосексуальные/бисексуальные лица и их партнеры. В Российской Федерации, в отличие от большинства стран, ВИЧ-инфекция главным образом поражает людей относительно молодого возраста. С 2000 по 2012 г. 62,8% случаев инфекции были диагностированы у людей моложе 30 лет [3].

Начиная с 2002 г., в России наблюдается постоянный рост числа ВИЧ-инфицированных женщин, доля которых в 2013 г. достигла 36,3% от общего числа ВИЧ-инфицированных [1]. В 2013 г. среди лиц, у которых впервые была диагностирована ВИЧ-инфекция, женщины составили 43%. Среди пациентов в возрасте от 20 до 24 лет на данный момент показатель пораженности ВИЧ-инфекцией среди женщин выше, чем среди мужчин [4].

Между полами имеются важные различия в путях заражения ВИЧ-инфекцией, а также в социально-экономических факторах и последствиях, обусловленных ВИЧ-инфекцией. Они могут быть связаны с биологическими особенностями, половым поведением и социальными гендерными различиями, распределением ролей и обязанностей, доступом к ресурсам и способностью принимать решения [5].

Особую озабоченность вызывают такие проблемы со здоровьем у женщин, живущих с ВИЧ, как депрессия и нейрокогнитивные нарушения, рак шейки матки и ранняя менопауза [6]. Женщины могут неохотно пользоваться услугами здравоохранения, не связанными с ВИЧ-инфекцией, из-за обеспокоенности необходимостью раскрывать свой ВИЧ-статус [7].

У женщин, живущих с ВИЧ, отмечаются менее благоприятные клинические исходы, чем у мужчин [8, 9]. Данное различие усугубляется более высокой частотой возникновения проблем с психическим здоровьем, которые осложняют лечение ВИЧ/СПИДа у ВИЧ-положительных женщин по сравнению с мужчинами [10]. Женщины могут реже получать антиретровирусную терапию (АРТ), чем мужчины, в связи с барьерами для доступа к лечению. К таким барьерам, характерным для женщин, относятся расстояние до места получения медицинской помощи, отсутствие финансовой независимости, особенности системы здравоохранения, социальные предрассудки, экономические ограничения, нехватка знаний и гендерные роли [6].

Целью настоящего исследования является описание демографического профиля, характеристик ВИЧ-инфекции, сопутствующих заболеваний и репродуктивного выбора женщин, живущих с ВИЧ и получающих стандартное медицинское обслуживание в Российской Федерации, с учетом статуса терапии и наличия беременности в анамнезе.

Материалы и методы

Проведено перекрестное многоцентровое эпидемиологическое неинтервенционное исследование ВИЧ-инфицированных женщин в возрасте от 18 лет, которые с июня 2013 г. по март 2014 г. посещали с плановыми визитами специализированные центры в 10 городах России: Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Научно-практический Центр профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России (Усть-Ижора, Санкт-Петербург), Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Владикавказ), Нижегородский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Нижний Новгород), Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД, Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Новосибирский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями (Челябинск) и Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (Владивосток). Визиты дальнейшего наблюдения не планировались. Во время интервью с пациентками исследователи собирали личную информацию и анамнез, анализировали истории болезни. Метод пропорциональной выборки квотами использовали в отношении регионального и возрастного распределения ВИЧ-положительных женщин. Собранные данные были обобщены при помощи методов описательной статистики.

Результаты

Общее описание популяции

В исследование была включена 1131 ВИЧ-инфицированная женщина. 73,3% женщин были в возрасте от 18 до 35 лет. 69,9 % имели сексуальных партнеров, причем примерно у половины из них сексуальный партнер был ВИЧ-положителен. 76,4% женщин сообщили о наличии среднего или высшего образования, 60,2% были трудоустроены.

71,6 % женщин были инфицированы через гетеросексуальный контакт и 24,7% – через потребление инъекционных наркотиков. Основными причинами обследования на ВИЧ-инфекцию были беременность (31,7%), известное рискованное половое поведение или известный ВИЧ-положительный партнер (18,7%), потребление инъекционных наркотиков (14,2%) и профилактический скрининг (13,7%). Более 80% сообщили о наличии единственного полового партнера, 55,4% сообщили о незащищенном половом акте, совершенном в течение 3 мес. до включения в исследование. Мужские презервативы были предпочтительным методом контрацепции для 60% женщин, и только 1,9% использовали оральные контрацептивы. Наиболее частым сопутствующим заболеванием был хронический гепатит С (положительный результат анализа на антитела) – в 39,3% случаев. Менструальный цикл был в норме у 92,0% пациенток.

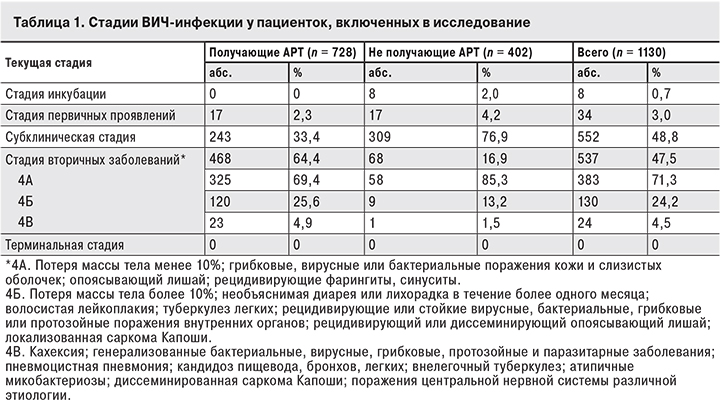

Медиана продолжительности ВИЧ-инфекции составляла 48,6 мес. (Q1–Q3 14,1–94,2). , При включении в исследование пациентки с субклинической стадией и стадией вторичных заболеваний, согласно российской клинической классификации ВИЧ-инфекции (2006)1, составляли 48,8 и 47,5% соответственно. Данная классификация учитывает только клиническое наблюдение ВИЧ-инфицированных пациентов без использования специфических лабораторных маркеров. Среднее количество CD4+ -лимфоцитов составляло 481,4 клеток/мм3, причем у 70,2% женщин оно было > 350 клеток/мм3, а у 40,9% – > 500 клеток/мм3. Медиана уровня РНК ВИЧ (последний доступный результат) составляла 225,0 (Q1–Q3 40,0–8402,0) копий/мл.

АРТ

Большинство пациенток (64,4 %) получали АРТ. В применяемых схемах нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ составили 91,8%, усиленные ингибиторы протеазы ВИЧ – 75,3%, ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы ВИЧ – 18,7 %, ингибиторы интегразы – 6,5% и неусиленные ингибиторы протеазы – 4,9%. Большая часть пациенток отмечала недостаточно высокую приверженность к АРТ: не пропускали ни одной дозы в течение последней недели немногим более 80% пациенток, в течение последнего месяца – 70%.

76,9% женщин, не получавших АРТ, имели стадию заболевания 3 (субклиническую). В группе пациенток, получающих АРТ, 64,3 % имели стадию 4 (стадия вторичных заболеваний) (табл. 1).

Между пациентками, получавшими и не получавшими АРТ, были выявлены различия по количеству CD4+-лимфоцитов, являющихся маркером функциональной полноценности иммунной системы, и вирусной нагрузке (количество копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы). В группе пациенток, получающих АРТ, медиана вирусной нагрузки составляла 149,0 (Q1–Q3 20,0–500,0) копий/мл, причем среднее количество CD4+-лимфоцитов составляло 460,0 клеток/мм3 (СО 242,9). У пациенток, не получавших АРТ, – соответственно 8122,5 (Q1–Q3 1104,0–39419,0) копий/мл и 522,2 клеток/мм3 (СО 237,9). Это соответствует Национальным рекомендациям по наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией [11], согласно которым АРТ следует назначать всем пациентам с количеством CD4+-лимфоцитов 350–499 клеток/ мм3 и вирусной нагрузкой > 100 000 копий/мл, независимо от стадии заболевания.

Между пациентками, получавшими и не получавшими АРТ, были выявлены различия по количеству CD4+-лимфоцитов, являющихся маркером функциональной полноценности иммунной системы, и вирусной нагрузке (количество копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы). В группе пациенток, получающих АРТ, медиана вирусной нагрузки составляла 149,0 (Q1–Q3 20,0–500,0) копий/мл, причем среднее количество CD4+-лимфоцитов составляло 460,0 клеток/мм3 (СО 242,9). У пациенток, не получавших АРТ, – соответственно 8122,5 (Q1–Q3 1104,0–39419,0) копий/мл и 522,2 клеток/мм3 (СО 237,9). Это соответствует Национальным рекомендациям по наблюдению и лечению больных ВИЧ-инфекцией [11], согласно которым АРТ следует назначать всем пациентам с количеством CD4+-лимфоцитов 350–499 клеток/ мм3 и вирусной нагрузкой > 100 000 копий/мл, независимо от стадии заболевания.

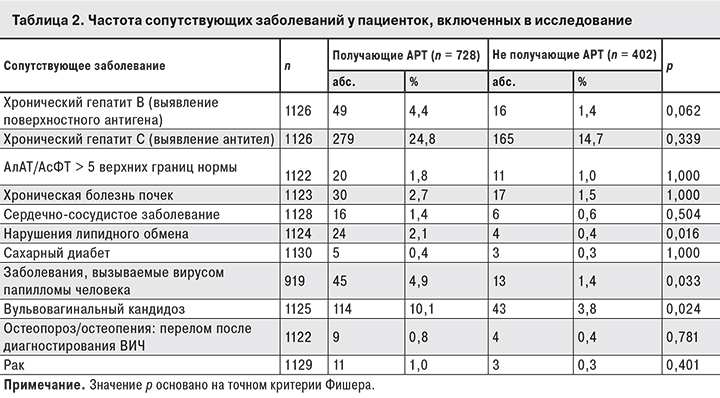

Частота большинства сопутствующих заболеваний не превышала 2%, за исключением хронических гепатитов B и C, хронической болезни почек, заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека, вульвовагинального кандидоза. Наиболее частым сопутствующим заболеванием у пациентов, как получающих, так и не получающих АРТ, был гепатит C – 24,8 и 14,7% соответственно (p = 0,339).

Статистически значимые различия выявлены в частоте возникновения нарушений липидного обмена (р = 0,016), вульвовагинального кандидоза (р = 0,024) и заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека (р = 0,033), среди пациентов, получавших и не получавших АРТ (табл. 2).

Обсуждение

Как видно из табл. 2, частота нарушений липидного обмена у пациенток, как получающих, так и не получающих АРТ, была относительно низкой. Отмечено, что у ВИЧ-инфицированных пациентов нарушения липидного обмена возникают преимущественно из-за нарушенной регуляции гормонов, секретируемых жировой тканью, и играют ключевую роль в патофизиологии метаболического синдрома, связанного с ВИЧ-инфекцией и/или АРТ [12, 13]. Патофизиологические процессы, лежащие в основе метаболических изменений у ВИЧ-инфицированных пациентов, до конца не изучены. В ряде исследований применение АРТ связано с дислипидемией и гиполептинемией, хотя документально подтверждено, что ВИЧ-инфекция сама по себе может способствовать развитию атеросклероза вследствие иммунодефицита, развития хронического воспаления, вирусной нагрузки, дисфункции эндотелиальных клеток и, прямо или косвенно, – через метаболические факторы риска [14–17].

Считается, что язвенные и неязвенные поражения нижних отделов половых путей играют основную роль в раннем патогенезе и передаче ВИЧ [18]. При рассмотрении статистически значимого различия по частоте встречаемости вульвовагинального кандидоза и заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека, необходимо помнить, что в группе получавших АРТ 64,3% пациенток имели стадию 4 (стадия вторичных заболеваний), что является одним из показаний для назначения АРТ.

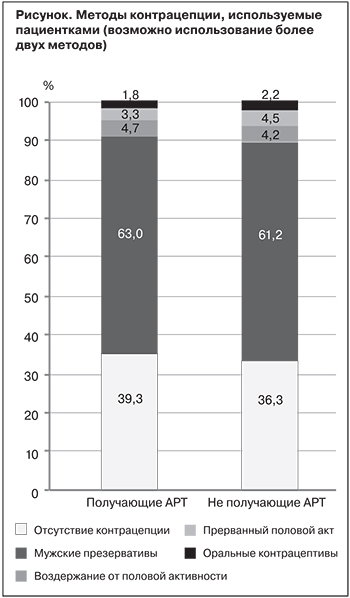

Оценка полового поведения показала, что среди получающих и не получающих АРТ доля пациенток, практиковавших незащищенные половые контакты, несмотря на осведомленность о своем ВИЧ-статусе, была практически одинаковой – 43,0 и 44,3% соответственно). Используемые ими методы контрацепции также были сходными (см. рисунок). Наиболее популярным методом было использование мужских презервативов. Также стоит отметить факт, вызывающий значительное беспокойство: 39,3% пациенток, получающих АРТ, и 36,3% пациенток, не получающих АРТ, не использовали контрацепцию вообще.

Не установлена ни одна другая форма контрацепции, кроме презервативов, которая защищала бы от инфекций, передающихся половым путем, в частности от ВИЧ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Агентство США по международному развитию (USAID) подтверждают неясность связи между использованием гормональных контрацептивов и заражением ВИЧ. Другие контрацептивы (кроме презервативов) неэффективны в защите от инфекций, передающихся половым путем. В частности, гормональные контрацептивы связаны с увеличением частоты передачи ВИЧ-инфекции [19, 20].

20,5% женщин, получающих АРТ, были беременны. В 67,8% случаев это была запланированная беременность, в 32,2% случаев – незапланированная. В группе не получающих АРТ были беременны 13,9% женщин. В 57,1% случаев беременность была запланированной, в 42,9% случаев – незапланированной.

Беременность

76,0 % пациенток сообщили о беременности в анамнезе, причем у 45,4% беременность наступила после установления диагноза ВИЧ-инфекции. На момент включения в исследование 18,1% пациенток были беременны. Следует отметить, что наличие ВИЧ-инфекции у пациенток не только не снизило, но и повысило их желание иметь детей: 64,9% текущих беременностей были запланированными, в то время как 61,8% предыдущих беременностей (при отсутствии ВИЧ-инфекции) были незапланированными.

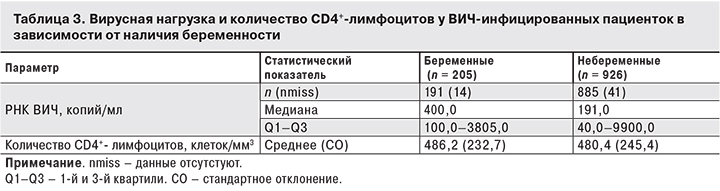

Средний возраст беременных составлял 27,8 года (СО 5,3), небеременных – 33,1 года (СО 9,1).

156 (76,1%) беременных и 471 (50,9%) небеременная пациентка практиковали незащищенные половые контакты. Наиболее частыми способами заражения ВИЧ-инфекцией были гетеросексуальный контакт (у 70,2% беременных и у 71,9% небеременных женщин) и потребление инъекционных наркотиков (23,9 и 24,8% соответственно). Также следует отметить, что у 35,6% беременных и у 40,1% небеременных женщин результат анализа на антитела к вирусу гепатита C оказался положительным.

В табл. 3 представлены уровень вирусной нагрузки и количество CD4+-лимфоцитов в зависимости от наличия беременности.

Согласно результатам текущей оценки приверженности к АРТ, 89,9% беременных пациенток не пропустили ни одной дозы за последние 7 дней, и 81,2% – за последний месяц. Среди небеременных эти показатели были ниже – 84,8 и 72,2% соответственно.

Частота применения АРТ для профилактики передачи ВИЧ от матери ребенку (ПМР) при предыдущих беременностях (в анамнезе) была выше у женщин в возрасте 18–25 лет (85,3% до родов, 88,2% в процессе родов и 84,3% в послеродовом периоде) по сравнению с женщинами более старшего возраста (36–45 лет) – 63,8, 69,0 в и 67,2% соответственно (p < 0,05). Частота передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в предыдущих беременностях была значимо ниже у молодых женщин по сравнению с женщинами более старшего возраста – 2,0 и 29,3% соответственно (p < 0,0001]). Этот показатель резко снизился за последнее десятилетие благодаря разработке и внедрению стратегии по снижению частоты перинатальной передачи ВИЧ и тактики применения АРТ для профилактики вертикальной передачи.

Выводы

- Данное исследование является первым в России эпидемиологическим исследованием с участием ВИЧ-положительных женщин. Полученные результаты демонстрируют высокую частоту заражения женщин при введении инъекционных наркотиков и широкую распространенность среди них сопутствующего хронического гепатита С.

- Частота вульвовагинального кандидоза и инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, была достоверно выше у пациенток, находящихся на более поздней стадии болезни и получающих по показаниям АРТ.

- Нарушения липидного обмена наблюдались в незначительном проценте случаев, и чаще регистрировались у женщин на более поздних стадиях заболевания, что может быть следствием как терапии, так и более поздних стадий заболевания и ряда других факторов.

- Большинство женщин имели нормальный менструальный цикл, при этом более трети не пользовались контрацепцией вообще. Поэтому, несмотря на растущую популярность гормональных методов контрацепции, необходимо направить усилия на информирование женщин о важности использования презервативов, независимо от возраста, для профилактики передачи ВИЧ-инфекции.

- Среди женщин, имевших беременность в анамнезе, у половины она наступила после установления диагноза ВИЧ-инфекции. Беременные продемонстрировали относительно высокую приверженность к АРТ, при этом пациентки молодого возраста имели лучшие исходы с точки зрения ПМР по сравнению с пациентками более старшего возраста.

- Результаты данного исследования могут оказаться полезными при оказании медицинской помощи ВИЧ-положительным женщинам и в профилактике ПМР.

Благодарность

Авторы выражают благодарность коллегам, принимавшим участие в данном исследовании.