Сибирская язва широко распространена на территории нашей страны: в южных и центральных широтах европейской части России, на юге Сибири, на Урале, Дальнем Востоке, в Заполярье [1–3]. В Российской Федерации выявлено свыше 35 000 стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов (СНП), около 8000 сибиреязвенных захоронений (СЯЗ), каждое из которых ввиду свойства сибиреязвенного микроба длительно сохраняться в почве имеет риск активизации. Так, в 2016 г. на Ямале произошла крупнейшая эпизоотия сибирской язвы среди северных оленей на фоне относительного благополучия, длившегося более 70 лет. Вспышка явилась примером наличия потенциальной опасности почвенных очагов инфекции, которые долгие годы могут не проявлять признаков существования, но под влиянием природно-географических (температурные аномалии и др.) и/или социальных факторов (неполный охват вакцинацией сельскохозяйственных животных – СХЖ и др.) возможны их локальная активность и трудно прогнозируемые масштабные вспышки заболевания [1, 3–6].

В течение длительного периода в РФ проводится надзор за сибирской язвой, направленный на учет СНП и СЯЗ, активности СНП, ветеринарно-санитарного состояния СЯЗ и т. д. [3]. Анализ литературных данных показал неугасающий интерес к оценке неблагополучия по сибирской язве территорий РФ, выявлению факторов риска, в наибольшей степени определяющих возможное осложнение обстановки в отношении этой инфекции. В настоящее время отсутствует единый подход к районированию/ранжированию и прогнозу ситуации в пределах административных единиц внутри субъектов и регионов в целом. В качестве критериев, по которым характеризуются неблагополучие, риски по инфекции, чаще всего применяются такие факторы, как количество СНП и СЯЗ, число лет активности СНП, количество больных СХЖ людей, плотность СНП, индекс эпизоотичности и др. [6–16]. При ранжировании важно учитывать комплекс факторов, определяющих активность сибирской язвы, влияние природно-географических, социальных условий [7, 10–13]. При таком подходе возможно с большей вероятностью выделять территории с более высоким риском проявления инфекции. Наиболее полно комплексная оценка риска осложнения эпидемической ситуации по сибирской язве на основе многофакторного анализа изложена в методических рекомендациях МР 3.1.0232-21 [16]. Вместе с тем важно определить минимальный набор критериев, достаточный для успешного ранжирования территорий по степени риска осложнения эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по сибирской язве, так как социальные факторы риска, к примеру, поддаются управлению надзорными органами. В практике совершенствования надзора за инфекцией в последние годы активно используются технологии геоинформационных систем (ГИС), позволяющие обеспечить автоматизацию аналитических, мониторинговых, прогнозных исследований и т. п. [8, 9, 12].

Цель исследования – разработка методики определения минимального набора доступных критериев для ранжирования административных территорий субъектов Российской Федерации по степени риска осложнения эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по сибирской язве на основе многофакторного анализа на примере субъектов Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов.

Материалы и методы

В исследовании использованы актуализированные данные Управлений Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Ставропольскому краю и Ростовской области – субъектам СКФО и ЮФО с разной кратностью и интенсивностью ретроспективных проявлений активности инфекции при наличии вспышек сибирской язвы за последние 10 лет (2012–2021 гг.). Дополнительно использованы литературные источники и разработанные ранее электронные базы данных СНП в изучаемых субъектах.

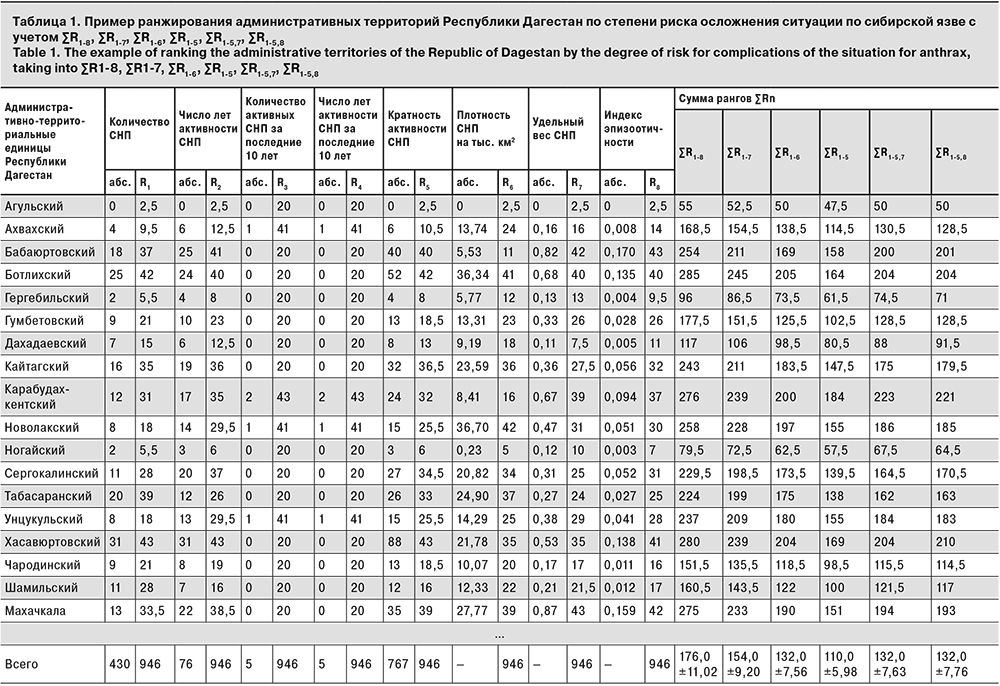

Методика ранжирования основана на присвоении административно-территориальным единицам (АТЕ) субъекта относительно каждого введенного фактора/показателя величин рангов (порядковых номеров) от минимального до максимального (общее число АТЕ субъекта). При совпадении значений показателя по нескольким АТЕ для этих территорий рассчитывали средний ранг, а при нулевой величине фактора – минимальный ранг. Итоговые ранги (рейтинги) вычисляли путем суммирования и проверяли на совпадение с расчетной суммой [7, 17, 18]:

∑(Ri) = [N × (N + 1)] : 2,

где N – общее число АТЕ субъекта.

На основе эпизоотолого-эпидемиологического анализа установлено, что отдельные территории субъектов СКФО и ЮФО существенно отличаются по количеству СНП, числу лет проявления их активности, плотности размещения СНП, соотношению СНП к числу всех населенных пунктов и т. п. Учитывая эти показатели, нами для оценки рисков осложнения ситуации по сибирской язве предложено ранжирование на основе факторов, характеризующих наличие и эпизоотолого-эпидемиологическую активность актуализированных СНП в АТЕ субъекта в течение всего периода наблюдения: количество СНП (ранг 1 – R1); число лет активности СНП (R2); количество активных СНП за последние 10 лет (R3); число лет активности СНП за последние 10 лет (R4); кратность активности СНП (R5); плотность СНП на тыс. км2 (отношение числа СНП к единице площади АТЕ субъекта) (R6); удельный вес СНП (отношение количества СНП к числу всех населенных пунктов в АТЕ субъекта) (R7); индекс эпизоотичности (обобщенный фактор неблагополучия, напряженности эпизоотолого-эпидемической ситуации) (R8):

ИЭ = (n × t) : (N × T),

где n – количество СНП в АТЕ субъекта;

t – число лет активности СНП в АТЕ субъекта;

N – число всех населенных пунктов в АТЕ субъекта;

Т – число всех лет наблюдения.

При этом имеющиеся СНП предопределяют наличие сибиреязвенных почвенных очагов с возможной активизацией, осложнением обстановки по инфекции [6–15].

Проведено сравнение 6 методик ранжирования (∑R1-8, ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8) при учете сумм рангов показателей: ∑R1-8 [ранги общих/фактических R1–R5 (база данных СНП) и дополнительных/расчетных факторов R6–R8 (на основе расчетов с R1, R2)], ∑R1-7 (кроме R1–R5 включены R6, R7), ∑R1-6 (исключены R7, R8, но учтен R6), ∑R1-5 (факторы R1–R5), ∑R1-5,7 (комбинация R1–R5 с R7); ∑R1-5,8 (исключены R6, R7, но учтен R8 – фактор, связывающий R1, R2 и наиболее часто применяемый в прогнозе эпидемической ситуации).

Посредством загрузки ∑R1-8, ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 в ГИС-программу ESRI-ArcGIS 10 административные территории субъектов были условно разделены на 4 группы по степени риска осложнения ситуации по сибирской язве (результаты представляли на нозогеографических картах) [9, 10–12]. Статистическую значимость различий (p) при сравнении ∑R1-8 и ∑R1- 7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 оценивали по критерию Фридмана. Различия считались статистически значимыми при p ≤ 0,05 [17, 18].

Результаты

При анализе ситуации по сибирской язве рассчитаны ранги факторов R1–R8 для АТЕ Республики Дагестан, Ставропольского края, Ростовской области. В Республике Дагестан за 1940–2021 гг. актуализировано 430 СНП в 38 из 42 районов и одном городе республиканского значения. Пик активности инфекции отмечен в регионе в 1940–1979 гг. (648 вспышек). За последние 10 лет сибирская язва зарегистрирована в Ахвахском (2012 г.), Карабудахкентском (2020–2021 гг.), Новолакском (2019 г.) и Унцукульском (2018 г.) районах. АТЕ субъекта не находят тесной связи R1–R5 и R6, R7. По R6 лидирует Хунзахский район, а по R7 – Бабаюртовский. Наибольшие R8 определены в Бабаюртовском, Хасавюртовском, Ботлихском районах и пр. При ранжировании территорий Республики самые высокие суммарные рейтинги ∑R1-8 получены для Карабудахкентского, Хасавюртовского районов и др. (табл. 1).

Рассчитанные ∑R1-8 для АТЕ субъекта в ГИС распределены на группы по степени риска осложнения ситуации по сибирской язве: 1-я группа – низкая степень риска, 2-я – средняя степень, 3-я – высокая, 4-я – очень высокая (рис. 1, см. на вклейке).

1-я группа (∑R1-8: 55,0000–117,0000) – Агульский, Гергебильский, Дахадаевский, Докузпаринский, Курахский, Кумторкалинский, Ногайский, Рутульский, Тарумовский, Тляратинский, Цунтинский районы, Бежтинский участок Цунтинского района. Инфекция не отмечена в Бежтинском участке, Агульском, Докузпаринском, Кумторкалинском районах, в остальных в 1940–2021 гг. прослеживалась самая низкая активность СНП (38 вспышек).

2-я (117,0001–189,5000) – Акушинский, Ахтынский, Гумбетовский, Кизлярский, Кулинский, Лакский, Левашинский, Магарамкентский, Хивский, Цумадинский, Чародинский, Шамильский районы с более высокими ∑R1-8 и факторов R1, R2, R5–R8, а Ахвахский – и R3, R4 (за счет вспышки 2012 г.). Всего в группе зафиксировано 116 СНП (26,9% всех СНП), 169 вспышек инфекции.

3-я (189,5001–243,0000) – Гунибский, Казбековский, Кайтагский, Каякентский, Кизилюртовский, Сергокалинский, Табасаранский, Унцукульский районы – с одними из наибольших величин показателей R1–R8 (Rср > 27,9) (всего 116 СНП, активных 170 раз). Максимальные ранги R1, R2, R5 определены в Сергокалинском, Кайтагском районах и др.

4-я (243,0001–285,0000) – Бабаюртовский, Ботлихский, Буйнакский, Дербентский, Карабудахкентский, Новолакский, Сулейман-Стальский, Хасавюртовский, Хунзахский районы, г. Махачкала (185 СНП и 390 вспышек) – значительное неблагополучие с относительно более высоким риском активизации СНП на данных территориях (до 32% площади субъекта).

В Ставропольском крае за период 1879–2021 гг. актуализировано 350 СНП во всех 26 районах. Наибольшее число СНП выявлено в Минераловодском (21) и Изобильненском (26) районах: R1 ≥ 25. Общая кратность активности инфекции в крае достигла 1170 вспышек с их преобладанием в 1940–1969 гг. (более 50% всех проявлений). За последние 10 лет вспышки сибирской язвы фиксировали в Изобильненском районе (в 2013 и 2019 гг.), который в ходе ранжирования также явился абсолютным лидером по величинам рангов R1–R5, R7, R8 с максимально возможными ранговыми значениями, равными 26, и общим наивысшим рейтингом ∑R1-8 = 207,0. Несколько более низкие R1–R8 отмечены для Петровского, Труновского, Красногвардейского районов и др.

Результаты ранжирования АТЕ Ставропольского края по степени риска с учетом методики ∑R1-8 представлены на рис. 2 (см. на вклейке).

1-я группа (∑R1-8: 44,5000–82,0000) – Арзгирский, Благодарненский, Кировский, Левокумский, Нефтекумский, Новоселицкий, Советский, Степновский районы с относительным благополучием в 1879–2021 гг. при наличии от 5 СНП в Новоселицком и до 10 СНП в Благодарненском.

2-я (82,0001–109,5000) – Александровский, Андроповский, Буденновский, Кочубеевский, Курский районы – выраженные проявления сибирской язвы зарегистрированы в 1879–2007 гг. (197 вспышек в 72 СНП). Так, в Александровском районе (10 СНП) инфекция была активна до 1980 г. с общей кратностью, равной 36. В остальных районах имеется от 10 до 16 СНП.

3-я (109,5001–139,0000) – Апанасенковский, Георгиевский, Грачевский, Ипатовский, Красногвардейский, Минераловодский, Новоалександровский, Предгорный, Туркменский, Шпаковский районы – 157 СНП (45% пунктов), 46% вспышек в 1896–1998 гг. Активность инфекции превалировала в Красногвардейском (68 вспышек) и Ипатовском (64) районах.

4-я (139,0001–207,0000) – Изобильненский, Петровский, Труновский районы с одними из наибольших R1, R2, R5–R8, а Изобильненский – и R3, R4. Всего в группе 59 СНП с кратностью активности свыше 210 раз.

В 1877–2021 гг. в 43 районах Ростовской области актуализировано 692 СНП (всего 1497 вспышек). В Неклиновском, Каменском районах обнаружено наибольшее число неблагополучных пунктов – 48 и 37 СНП соответственно. Максимум активности СНП в области зарегистрирован в 1877–1917 гг. (46% вспышек), 1949–1969 гг. (40%), а последняя вспышка зафиксирована в 2014 г. Выраженным преобладанием относительно величин факторов R1, R2, R6–R8 характеризуется Шолоховский район с наиболее высокой ∑R1-8 = 294,0; значения итогового рейтинга, не превышающие ∑R1-8 = 100,0, получены для Советского (∑R1-8 = 51,5), Багаевского (72,0) и Егорлыкского (76,0) районов.

Результаты ранжирования АТЕ Ростовской области по степени риска с учетом методики ∑R1-8 показаны на рис. 3 (см. на вклейке).

1-я группа (∑R1-8: 51,5000–76,0000) – Багаевский, Егорлыкский, Орловский, Советский районы, г. Батайск и Ростов-на-Дону, где отмечено 18 СНП в 4 районах при повышенной активности СНП в 1900–1909 гг. (12 вспышек) с общим числом проявлений с 1880 по 1980 гг. (39 вспышек).

2-я (76,0001–155,0000) – Аксайский, Дубовский, Заветинский, Кагальницкий, Красносулинский, Милютинский, Октябрьский, Пролетарский, Ремонтненский, Тацинский, Усть-Донецкий, Цимлянский, Чертковский районы (всего 136 СНП), где R2 ср. > 14,5 (в среднем 16,1 года) и число вспышек – от 15 до 29. Пик неблагополучия приходился на 1877–1919 гг.

3-я (155,0001–224,0000) – Белокалитвинский, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, Волгодонской, Зерноградский, Зимовниковский, Кашарский, Куйбышевский, Константиновский, Миллеровский, Мясниковский, Песчанокопский, Сальский, Целинский районы (35% всех СНП) при наибольшей регистрации вспышек (501) в 1880–2010 гг. и их преобладании в 1880–1919 гг. (44%) и 1940–1969 гг. (42%).

4-я (224,0001–294,0000) – Азовский, Каменский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Неклиновский, Обливский, Родионово-Несветайский, Семикаракорский, Тарасовский, Шолоховский районы, где пик напряженности ситуации по сибирской язве зафиксирован в 1884–2014 гг. [(302 СНП (44%), 673 вспышки (45%)]. Для Каменского (37 СНП, 78 вспышек), Неклиновского (48; 143) районов были получены самые высокие ∑R1-8 > 279,5. Родионово-Несветайский район отличается вспышкой инфекции в 2014 г.

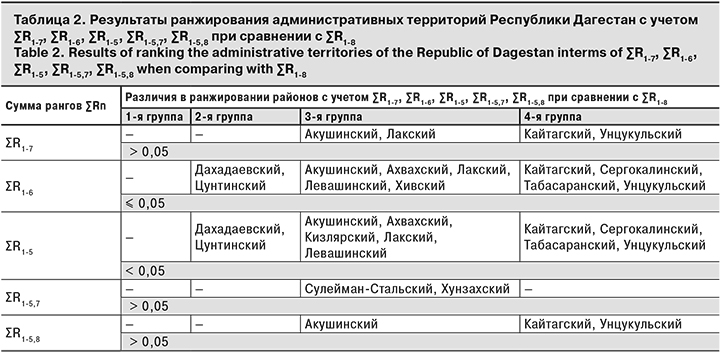

Ранжирование Республики Дагестан, Ставропольского края, Ростовской области по степени риска проведено согласно ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8. В табл. 2 обобщены различия в размещении по группам риска АТЕ республики с учетом ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 при сравнении с ∑R1-8.

При сравнительной оценке методик ранжирования СКФО и ЮФО в ходе распределения АТЕ на группы риска значительные различия (p ≤ 0,05) имелись в большинстве случаев. Так, для Республики Дагестан при сравнении ∑R1-8 и ∑R1-7 определены несовпадения (p > 0,05) в соотнесении 4 районов в состав 3-й и 4-й групп. Наибольшее число достоверных различий (p ≤ 0,05) отмечено между ∑R1-8 и ∑R1-6, ∑R1-5 (новое положение 12 районов во 2-й, 3-й, 4-й группах), а при сравнении ∑R1-8 и ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 различия (p > 0,05) были обнаружены среди 2–3 районов.

В ходе ранжирования Ставропольского края по ∑R1-7 при сравнении с ∑R1-8 зафиксировано наименьшее количество несоответствий в размещении 8 районов (p > 0,05) между 3 группами риска. Достоверно высокое число (от 9 до 11) несовпадений (p ≤ 0,05) при сравнении с ∑R1-8 обнаружено с учетом ∑R1-6 (10 различий), ∑R1-5 (11), ∑R1-5,7 (9), ∑R1-5,8 (10) и выражено в новом нахождении территорий преимущественно во 2-й и 3-й группах. Различия затронули в совокупности 18 из 26 районов, что достоверно выше, чем при ранжировании аналогичными способами Республики Дагестан.

Для Ростовской области статистически значимые различия (p ≤ 0,05) выявлены в ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5 – расхождение в положении в группах 30 из 43 районов по сравнению с ∑R1-8, а наибольшие несоответствия найдены с учетом ∑R1-6 (23 района). Меньше различий (p > 0,05) имеется между ∑R1-8 и ∑R1-5,7 (14), ∑R1-5,8 (11) – включение преимущественно в 1-ю и 2-ю группы.

Обсуждение

В последние десятилетия в РФ заболеваемость сибирской язвой носит спонтанный характер на фоне условий, способствующих осложнению ситуации, при этом оценка рисков должна быть приоритетной в сфере борьбы и профилактики инфекции. Основными факторами, определяющими возможность возникновения сибирской язвы, являются социальные: неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние СЯЗ, неполный учет и, соответственно, охват вакцинацией СХЖ, вынужденный убой животных без ветеринарного осмотра и т. д. Весомую роль в активизации сибиреязвенных почвенных очагов играют чрезвычайные обстоятельства природного, антропогенного характера (затопления и обвалы почвы на месте СЯЗ, климатические изменения и температурные аномалии, работы по выемке и перемещению грунта – строительные, гидромелиоративные и др.) [3–6, 19].

При ранжировании с учетом ∑R1-8 максимальные риски осложнения ситуации определены в 9 районах, г. Махачкале Республики Дагестан, 3 районах Ставропольского края, 11 районах Ростовской области. Достоверные существенные различия (p ≤ 0,05) в распределении территорий на группы риска получены при сравнении ∑R1-8 и ∑R1-6 (11 районов), ∑R1-5 (11) (Республика Дагестан), ∑R1-8 и ∑R1-6 (10), ∑R1-5 (11), ∑R1-5,7 (9), ∑R1-5,8 (10) (Ставропольский край), ∑R1-8 и ∑R1-7 (19), ∑R1-6 (23), ∑R1-5 (16) (Ростовская область). Согласно ∑R1-7 (Ставропольский край), ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 (Ростовская область), были отмечены несовпадения по 8–14 районам. Число существенных различий между ∑R1-8 и ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 было максимальным в большинстве случаев. При этом результаты ранжирования с учетом ∑R1-8 по сравнению с ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 более точно и объективно отражают особенности сибиреязвенной активности на различных территориях и выявляют связь факторов R1–R8, характеризующих те или иные АТЕ, с закономерным размещением районов/городов в группах, а исключение одного или нескольких показателей из ∑R1-8 ведет к существенному изменению и искажению результатов.

На основании полученных данных при имеющихся значительных различиях между группами риска с учетом методик ∑R1-7, ∑R1-6, ∑R1-5, ∑R1-5,7, ∑R1-5,8 при сравнении с ∑R1-8 в качестве минимального набора критериев в ранжировании административных территорий субъектов предлагается методологический подход, учитывающий итоговую сумму рангов факторов ∑R1-8.

Заключение

Предложена методика по ранжированию территорий субъектов РФ в соответствии со степенью риска осложнения ситуации по сибирской язве на основе минимального набора доступных критериев ∑R1-8, характеризующих СНП. Многофакторное ранжирование обеспечит совершенствование надзора за инфекцией с научно обоснованным планированием дифференцированных профилактических мероприятий для территорий с различной степенью риска осложнения эпизоотолого-эпидемиологической ситуации по сибирской язве.

Дополнительный анализ природных условий, определяющих возможность возбудителя инфекции длительно сохраняться в почве, влияния социальных факторов (прежде всего охват вакцинацией СХЖ, ветеринарно-санитарное состояние СЯЗ), а также чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением целостности поверхностного слоя почвы и др., позволит более полно охарактеризовать риски на разных территориях РФ. Немаловажное значение имеют ГИС, посредством которых осуществляются не только ранжирование, но и изучение экологической приуроченности СНП и прочих при оперативном анализе всех имеющихся данных, организации и проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий.