Коклюш (К) остается одной из наиболее актуальных и сложных проблем детской инфекционной патологии. Несмотря на очевидные успехи по охвату детей вакцинацией, сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости с повсеместным распространением и вовлечением детей и взрослых [1–3]. По мнению большинства исследователей, наиболее значимыми факторами, поддерживающими эпидемический процесс при К, являются изменчивость коклюшного микроба, недостаточная эффективность вакцин в силу несоответствия по биологическим свойствам штаммов B. pertussis в составе вакцин и циркулирующих в природе, а также недостаточная напряженность поствакцинального иммунитета у детей старшего возраста [4–8]. По данным ВОЗ, К остается одной из определяющих детскую смертность причин и проблемой здравоохранения даже для стран с высоким охватом населения прививками. До настоящего времени наблюдаются единичные летальные исходы у детей раннего возраста [9, 10].

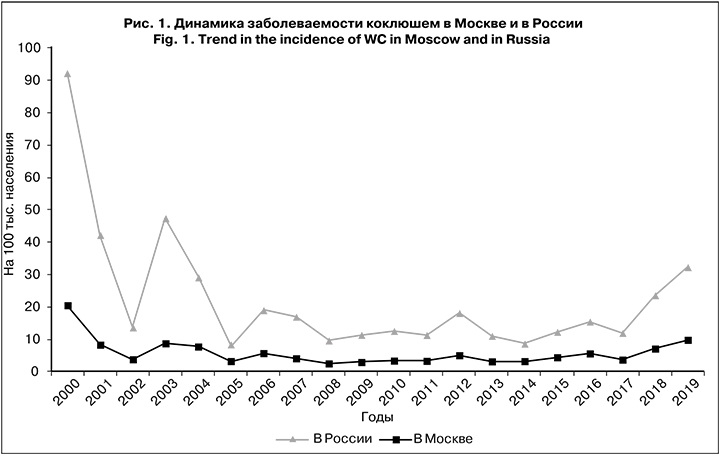

В последние годы в России наметилась тенденция к росту заболеваемости К. При этом наблюдается значительная разница в показателях заболеваемости на разных территориях, что свидетельствует не только о различном уровне специфического иммунитета, но и о состоянии диагностики. Как правило, недооценка возрастных особенностей как наиболее важного фактора, определяющего характер течения инфекции, способствует несвоевременной диагностике с развитием осложненного течения в результате несвоевременной и неадекватной терапии. С другой стороны, особенно у детей старшего возраста, это может служить причиной гиподиагностики [11, 12].

Целью настоящего исследования явилось изучение осбенностей течения К в у детей разного возраста в Москве в период эпидемического подъема заболеваемости.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 848 больных К, госпитализированных в специализированное отделение Инфекционной клинической больницы № 1 Департамента здравоохранения города Москвы в 2017–2019 гг. Детей в возрасте до 1 года было 424 (50%), 1–3 лет – 230 (27,1%), 4–6 лет – 83 (9,8%), 7–14 лет – 111 (13,1%).

Диагноз К был установлен на основании клинико-эпидемиологических данных и результатов лабораторных исследований.

Для верификации К были применены метод ПЦР и серологическая диагностика (ИФА) с использованием тест-системы Ridascreen/Bordetella pertussis (R-biofarm AMG, Германия), позволяющей выявить антитела разных классов (IgM, IgG, IgA) к коклюшному токсину и филаментозному гемагглютинину. Исследования проводили в лаборатории эпидемиологии кокковых инфекций Московского НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и Инфекционной клинической больницы № 1 Департамента здравоохранения города Москвы.

При обработке данных для определения статистической достоверности полученных результатов был использован t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна–Уитни.

Результаты и обсуждение

В последние годы в Москве, как и в России в целом, отмечался стабильный рост заболеваемости К. При этом показатели в течение многих лет существенно превышали таковые по Российской Федерации (рис. 1). Так, если заболеваемость К в России в 2017–2019 гг. увеличилась с 3,69 до 9,80 на 100 тыс. населения, то в Москве – с 8,27 до 22,43 на 100 тыс. В 2019 г. в Москве К переболели 2798 чел., в том числе 2452 детей и 346 взрослых.

Ухудшение эпидемической ситуации нашло отражение в количестве детей, госпитализированных на стационарное лечение в исследованный период: их число увеличилось в 2 раза (со 180 в 2017 г. до 354 в 2019 г.). Преимущественно это были дети в возрасте до 1 года – 52,8 ± 3,7, 48,9 ± 2,7 и 49,9 ± 2,8% соответственно. Доля детей 1–3 лет составила 28,9 ± 3,7, 28,8 ± 2,4 и 24,2 ± 2,4%; 4–6 лет – 8,3 ± 2,1, 9,0 ± 1,5 и 11,5 ± 1,8%. Обращало на себя внимание тенденция к росту удельного веса больных 7–14 лет: 10, ± 2,2, 13,3 ± 1,8 и 14,6 ± 2,0%.

Вакцинальный статус отличался в разных возрастных группах. Так, среди детей до 1 года не были привиты против коклюша 92,3 ± 11,3%, а 7,7 ± 11,3% привиты не полностью в силу возраста (p < 0,001) Среди детей 1–3 и 4–6 лет непривитые составляли 95,2 ± 1,4 и 77,8 ± 4,6% соответственно. Среди детей 7–14 лет 42,1 ± 14,9% были привиты, 10,5 ± 2,9% привиты не полностью, а 47,4 ± 4,7% не привиты против К.

Заболевание протекало типично, со сменой характерных для К периодов. Сравнение симптомов продромального периода и периода спазматического кашля подтверждало результаты многолетних наблюдений: сохраняются возрастные особенности выраженности и частоты отдельных клинических проявлений.

Тяжелые формы болезни за анализируемый период наблюдали с частотой от 20,0 ± 4,1% до 20,5 ± 3,2% случаев у детей до 1 года и в единичных – среди детей 1–3 лет. Больные в возрасте до 1 года переносили среднетяжелые формы инфекции в 70,0 ± 4,7% – 80,9 ± 3,0% случаев, легкие – лишь в 1,9 ± 1,1% – 9,5 ± 3,0% (p < 0,001). Поводом для госпитализации в стационар больных других возрастных групп служили среднетяжелые формы К, имевшие место у 90,4 ± 4,0% – 98,7 ± 1,3% детей 1–3 лет, у 93,3 ± 6,5% – 100% детей 4–6 лет и у 83,3 ± 8,8% – 93,6 ± 3,0% детей 7–14 лет. Необходимо отметить, что высокий удельный вес среднетяжелых форм в старшей возрастной группе свидетельствует не только о возможности заболевания К привитых, но и о развитии манифестных форм в связи с утратой поствакцинальной защиты.

Для детей раннего возраста был характерен более короткий продромальный период, позволяющий прогнозировать наиболее тяжелое течение инфекции. Так, у 39,3 ± 2,6% детей до 1 года он ограничивался 3–4 днями, а у 55,6 ± 3,6% не превышал 7 дней. В то же время в группе больных старше 1 года это наблюдалось лишь у 21,4 ± 2,6% детей (p < 0,001). Период спазматического кашля характеризовался появлением типичных клинических проявлений К, выраженность которых зависела от возраста пациентов (рис. 2). В этом периоде очень важна своевременная оценка критериев тяжести заболевания, таких как частота приступов, цианоз лица при кашле, раннее появление цианоза (на 1-й неделе), апноэ, сохранение признаков гипоксии вне приступов кашля, степень нарушения сердечно-сосудистой системы, энцефалические расстройства.

Хотя заболевание у всех детей до 1 года протекало типично, в ряде случаев возникали трудности диагностики, что демонстрирует представленное ниже клиническое наблюдение.

Ребенок З., 2 мес., находился на стационарном лечении с 10 по 25 09.2018 с диагнозом: «К, тяжелая форма».

Заболел 30.08.18, когда появился кашель на фоне нормальной температуры. Осмотрен педиатром, заподозрена ОРВИ, назначен интерферон-α-2 (Виферон), промывание носа. Кашель усиливался, приобретая приступообразный характер с 03.09 с появлением цианоза с 05.09 Повторно осмотрен педиатром, к лечению добавлены амброксол, ингаляции с пульмикортом, но приступы кашля учащались, стали продолжительные, с повторным цианозом лица, с 09.09 — с эпизодами апноэ, в связи с чем бригадой скорой медицинской помощи 10.09 был доставлен в инфекционную клиническую больницу № 1.

Состояние при поступлении тяжелое. Вялый, сонливый. Аппетит снижен. Кашель приступообразный, с гиперемией лица, цианозом губ, носогубного треугольника, с апноэ до 3 раз в сутки. Кожные покровы бледно-розовые. Катаральных явлений не выявлено. В легких – пуэрильное дыхание. Сердечные тоны ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул кашицеобразный. Мочится достаточно.

Общий анализ крови от 11.09: Hb — 121 г/л, эритроциты — 4,3 х 1012 г/л, лейкоциты — 37,6 х 109 г/л, нейтрофилы палочкоядерные — 3%, сегментоядерные — 31%, лимфоциты — 59%, моноциты — 6%, эозинофилы — 1%, СОЭ — 15 мм/ч. Рентгенограмма органов грудной клетки от 11.09 без патологических изменений.

На основании данных эпидемиологического анамнеза (контакт с сестрой 7 лет, длительно кашляющей, преимущественно в ночное время), анамнеза заболевания, характера кашля, объективного осмотра и лабораторных данных был поставлен диагноз «К, тяжелая форма». Результат исследования на К методом ПЦР от 11.09 положительный.

Проведено лечение: гидрокортизон из расчета 7 мг/ кг внутримышечно, азитромицин, бутамират (Коделак Нео), кислородотерапия, бифидобактерии бифидум (Бифидумбактерин). На фоне проводимой терапии состояние улучшилось, кашель стал реже, приступы короче. Восстановился аппетит, увеличилась масса тела. Ребенок выписан домой в удовлетворительном состоянии.

В данном случае имели место недооценка эпидситуации в семье и несвоевременная клиническая диагностика К у ребенка раннего возраста.

Наши наблюдения показали, что несмотря на преобладание среднетяжелых форм К во всех возрастных группах, диагнозы устанавливали не всегда своевременно (рис. 3). Детей в возрасте до 1 года и 1–3 лет госпитализировали в стационар чаще в более ранние сроки. Так, у 44,6 ± 2,4% детей до 1 года и у 62,4 ± 3,2% детей 1–3 лет сроки болезни соответствовали 2 неделям, а у 23,4 ± 2,01 и 7,14 ± 1,7% соответственно – 1 неделе. Это прежде всего было связано с тяжестью течения инфекции, требующей стационарного лечения. Вместе с тем не менее 1/3 больных этого возраста были госпитализированы на 3–4-й неделе от начала болезни и, как правило, с бронхолегочными осложнениями. Дети 4–6 лет и 7–14 лет поступали в стационар преимущественно на 3–4-й неделе болезни – в 66,7 ± 5,3 и 59,12 ± 4,6% случаев соответственно. Именно в старшей возрастной группе и при типичных формах К отмечена поздняя диагностика, что свидетельствует об отсутствии у педиатров настороженности по отношению к этой инфекции. Возникающие в практической медицине сложности диагностики легких и атипичных форм К у детей этого возраста по-прежнему являются основной причиной гиподиагностики, а между тем в 74,6–87% случаев именно они являются источниками инфекции для окружающих, особенно детей раннего возраста.

Важным клиническим аспектом К в период подъема заболеваемости оставалось сочетанное течение с другими инфекционными заболеваниями. Выявлено, что в 2017–2019 гг. ассоциацию К с другими респираторными инфекциями наблюдали чаще у детей младшей возрастной группы: в возрасте до 1 года – соответственно у 38,9 ± 5,0, 29,4 ± 3,5 и 32,1 ± 4,2,0%; 1–3 лет – у 32,6 ± 4,8, 36,5 ± 3,7 и 38,5 ± 3,4%; 4–6 лет – у 14,7 ± 3,5, 14,7 ± 2,7 и 19,4 ± 4,8%; 7–14 лет – у 13,7 ± 3,5, 19,4 ± 3,0 и 17,7 ± 3,9%. Этиологическая структура сопутствующих инфекций зависела от спектра циркулирующих респираторных вирусов и бактерий на момент наблюдения.

Многолетние наблюдения показали, что именно наслоение сопутствующих инфекций является основной причиной развития бронхолегочных осложнений у больных К. В возрасте до 1 года они развивались у 10,0 ± 2,2, 38,7 ± 6,2 и 37,2 ± 5,5% детей; 1–3 лет – у 8,3 ± 2,1, 32,1 ± 6,3 и 4,9 ± 6,3%; 4–6 лет – у 1,7 ± 1,0, 8,1 ± 3,5 и 16,7 ± 4,2%; 7–14 лет – у 3,3 ± 1,3, 11,3 ± 4,0 и 14,1 ± 3,9%. Среди осложнений преобладали бронхиты – 18,3 ± 2,9, 11,8 ± 1,7 и 17,2 ± 2,1%; пневмонии диагностировали значительно реже – у 3,3 ± 1,3, 4,8 ± 1,1 и 5,1 ± 1,2% больных. Ателектазы как специфические осложнения со стороны бронхолегочной системы отмечены в 2017 г. у 1 больного, в 2018 и 2019 гг. у 2 детей ежегодно. Все пациенты были в возрасте до 6 мес.

Проявлением другого специфического осложнения – геморрагического синдрома – были кровоизлияния в склеры. Если в 2017 и 2018 гг. они были единичными, то в 2019 г. встречались у 5 детей, среди которых трое были в возрасте 1–3 лет, и двое – 7–14 лет.

Хотя подъем заболеваемости К сопровождался большой частотой тяжелых и среднетяжелых форм, такое угрожающее жизни ребенка осложнение, как энцефалопатия, диагностировали в единичных случаях.

Типичными гематологическими нарушениями, которые наблюдали чаще у детей младшей возрастной группы, по-прежнему были лейкоцитоз с лимфоцитозом, выраженность которых зависела от тяжести течения К. Характерное для детей старшего возраста отсутствие этих изменений в анализах крови затрудняло клиническую диагностику.

Выбор лабораторного метода для верификации К определялся сроками заболевания. В ранние сроки был применен метод ПЦР, позволивший подтвердить клинический диагноз у 73,4–87,1% больных. Диагностическая ценность серологического метода (ИФА) была высока при обследовании пациентов на поздних сроках заболевания. В результате выявления специфических антител к антигенам коклюшного микроба диагноз был подтвержден в 43,3–51,8% случаев.

Важным аспектом в решении проблемы любой инфекционной патологии является профилактика. Основным методом специфической профилактики и защиты населения от К остается вакцинация, которая проводится в рамках национального и регионального календарей профилактических прививок. Согласно Приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 18.11.2019 № 975 «Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемиологическим показаниям», в Москве введена ревакцинация детей дошкольного возраста с ацеллюлярной вакциной «Адасель», в состав которой входят, наряду со столбнячным и дифтерийным анатоксинами, анатоксин коклюшный 2,5 мкг, филаментозный гемагглютинин 5 мкг, пертактин 3 мкг, агглютиногены фимбрий типов 2 и 3 (5 мкг) и другие инградиенты. Эта вакцина может быть использована также для ревакцинации подростков и взрослых до 64 лет, особенно декретированной группы.

Заключение

Анализ симптомокомплекса К на фоне подъема заболеваемости в Москве свидетельствует о том, что сохраняется основная типичная клиническая картина инфекции. Возраст является значимым фактором, определяющим особенности течение болезни. По-прежнему коклюшная инфекция остается тяжелым заболеванием для детей первого года жизни, источником инфекции для которых являются дети старшего возраста. В связи с этим основным методом борьбы с К является совершенствование вакцинопрофилактики.