Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) являются одной из наиболее серьезных медико-социальных и экономических проблем здравоохранения во всех странах мира. В России вирусные гепатиты занимают одно из ведущих мест в структуре инфекционной патологии. Особо сложной остается эпидемическая ситуация по хроническому гепатиту С (ХГС) в связи с отсутствием профилактической вакцины, скрытого течения острого и начальной стадии хронического процессов, возможности развития неблагоприятных исходов заболевания с развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы [1–3]. Кроме того, больные ХГС могут являться источником инфицирования для контактных лиц, что обусловливает распространение инфекции среди населения.

Уровень заболеваемости ХГ в немалой степени зависит от качества диагностики и полноты регистрации данной патологии [4]. За весь период официальной регистрации в Российской Федерации было выявлено более 500 000 случаев ХГС и более 1 800 000 случаев «носительства анти-HCV» [3]. В Республике Татарстан ежегодно выявляют до 1200 новых случаев ХГС [5]. Значительное число больных не получают необходимой специализированной помощи, в связи с чем ХГС серьезно влияет на общие показатели средней продолжительности жизни, трудоспособности, инвалидности и смертности, учитывая преимущественно молодой возраст заболевших [4, 6].

Основной формой оказания медицинской помощи больным ХГС является диспансерное наблюдение, цель которого состоит в постановке обоснованного диагноза, выявлении обострений болезни, своевременном назначении лечения и осуществлении контроля за его эффективностью [7].

На сегодняшний день существует проблемы в организации полноценного диспансерного наблюдения больных ХГ. Так, по данным В.П. Чуланова и соавт. [8], только 30% пациентов с маркерами HCV-инфекции, состоящих на диспансерном учете в Российской Федерации, проходили клинико-лабораторное обследование, что свидетельствует о низком качестве диспансерного наблюдения в целом.

Согласно утвержденным нормативным документам1,2, обязательным критерием установления диагноза ХГС является определение РНК HCV в сыворотке крови методом ПЦР [9]. На сегодняшний день в кабинетах инфекционных заболеваний (КИЗ) на диспансерном учете состоит большое число пациентов с диагнозом ХГС, установленным ранее 2013 г. без проведения ПЦР-детекции. Особую группу составляют пациенты со статистическим диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)», которые с 2009 г. не учитываются в данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, но продолжают наблюдаться в условиях КИЗ. Диспансерное наблюдение этой группы пациентов является крайне обоснованным, так как, согласно результатам целого ряда исследований [4, 8, 10, 11], более чем у 30% из них при углубленном обследовании выявляют ХГС разной степени тяжести.

В настоящее время из-за относительно высокой стоимости ПЦР-исследования трудно осуществлять в условиях КИЗ данный вид диагностики как за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, так и за счет личных средств пациентов. Этим объясняется наличие в каждом КИЗ значительного числа больных с предположительным диагнозом «ХГС? (носителство анти-HCV)», которым ПЦР-диагностика требуется для уточнения диагноза. Так, согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан за 2005–2015 гг. (отчётная форма № 2), в КИЗ Республики на диспансерном учете состояло более 49 000 пациентов с маркерами HCV-инфекции, соответственно в 1 КИЗ в среднем состояло около 500 таких пациентов.

Особые сложности вызывает организация диспансерного наблюдения в условиях сельской местности в связи с территориальной отдаленностью проживания пациентов от учреждений здравоохранения, имеющих КИЗ и инфекционные отделения, низким уровнем мотивации пациентов к диспансерному наблюдению и меньшей доступностью лабораторной диагностики.

Тактика ведения больных ХГС определяется целым рядом факторов: клинической формой заболевания, тяжестью течения, степенью выраженности фиброза печени, молекулярно-генетической и молекулярно-биологической характеристикой НСV, возрастом больного [12]. В сложившихся условиях необходима разработка мер по повышению эффективности диспансерного наблюдения, которые будут способствовать раннему выявлению больных ХГС, их своевременному лечению, что является основой профилактики дальнейшего распространения заболевания среди населения.

Цель исследования – разработка путей повышения эффективности диспансерного наблюдения пациентов в условиях кабинета инфекционных заболеваний сельской местности на основании анализа результатов диспансеризации пациентов с маркерами HCV-инфекции.

Материалы и методы

Проведен анализ результатов обследования 293 пациентов с маркерами HCV-инфекции, включая больных с установленным диагнозом «ХГС (анти-HCV+, РНК ВГС+)» и предположительным диагнозом «ХГС? (анти-HCV+, РНК ВГС-)», состоящих на диспансерном учете в КИЗ ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница» Минздрава Республики Татарстан (далее – Рыбно-Слободская ЦРБ).

Оценивали клинические данные, результаты лабораторно-инструментальных методов исследования, а также проводили ретроспективный анализ контрольных карт диспансерного наблюдения (форма 030/у-04) за период 2007–2014 гг., предшествующий началу исследования (сентябрь 2014 г.).

Для анализа заболеваемости ХГС использованы данные официальной статистики Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан и материалы годовых отчетов по инфекционной службе Министерства здравоохранения Республики Татарстан за 2005–2015 гг.

Для статистической обработки результатов использовали программы Statistica 10 и Microsoft Exel. Различия считали достоверными при значениях р < 0,05.

Результаты и обсуждение

На диспансерном наблюдении в Рыбно-Слободской ЦРБ на конец 2014 г. состоял 301 пациент с маркерами HCV-инфекции: с диагнозом ХГС – 62 человек, «ХГС? (носительство анти-HCV)» – 239. Явка пациентов на диспансерный осмотр была низкой. Так, в 2012–2013 гг. ежегодно проходили диспансерное обследование менее 50% пациентов. В определенной степени это связано отсутствием или слабой выраженностью клинической симптоматики ХГС, что не мотивирует больного к регулярному наблюдению в условиях КИЗ и создает определенные трудности для врача при постановке диагноза, оценке тяжести заболевания и определении тактики ведения пациента [10]. В то же время это свидетельствует о недостатках организационных мероприятиях со стороны учреждения здравоохранения по обеспечению явки пациентов.

За период 2014–2016 гг. удалось повысить охват диспансерным наблюдением пациентов с маркерами HCV-инфекции. За этот период диспансерное наблюдение регулярно проходили 235 (78%) пациентов из числа состоящих на учете, из них 57 (92%) больных ХГС и 178 (75%) лиц с предположительным диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)». Ежегодно проходили диспансерное обследование только 159 (53%) пациентов, 1 раз за 2 года явились 76 (25%) пациентов. Не удалось добиться явки для диспансерного наблюдения в течение 2 и более лет 66 (22%) пациентов. Большая часть больных ХГС (67%) наблюдались в КИЗ более 5 лет, что свидетельствует о давних сроках инфицирования.

Всем 235 пациентам было проведено ПЦР-исследование для определения РНК НСV в сыворотке крови.

Диагноз ХГС (РНК НСV+) был подтвержден только у 40 (64%) пациентов. У 17 больных с ранее установленным диагнозом ХГС результаты ПЦР были отрицательными (РНК НСV-), поэтому необходимо дальнейшее обследование для решения вопроса о правомерности первоначального диагноза.

Из 178 пациентов с диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)» наличие РНК НСV было выявлено у 25 (14%), что позволило установить им диагноз ХГС.

В 2014–2016 гг. по результатам проведенного обследования (анти-НCV+, РНК НСV+) диагноз ХГС был впервые выставлен 10 пациентам. В итоге на конец 2016 г. на диспансерном учете состояли 245 пациентов: 75 (31%) больных ХГС и 170 (69%) пациентов с диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)». Таким образом, по сравнению с изначальными данными, число больных ХГС увеличилось на 24%, а число пациентов с диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)» уменьшилось на 76%.

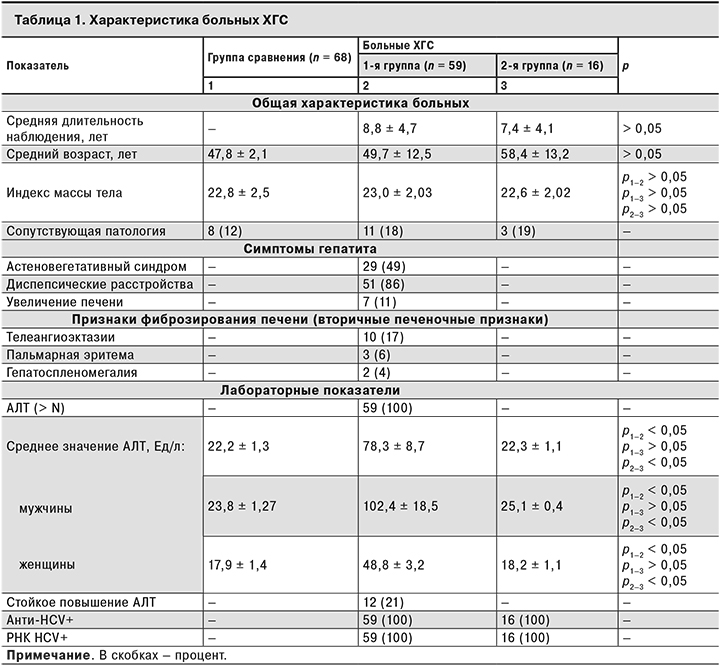

На основании анализа клинического течения заболевания и результатов лабораторно-инструментальных исследований больные ХГС были распределены на 2 группы (табл. 1). В группу сравнения были включены 68 здоровых лиц, набранных в условиях Рыбно-Слободской ЦРБ.

В 1-ю группу вошли 59 пациентов, из них 27 (46%) женщин и 32 (54%) мужчины, с признаками обострения, соответствующими фазе реактивации ХГС [13–15]. Среди клинических проявлений заболевания преобладали диспепсические расстройства, и астеновегетативный синдром, которые наблюдались у 86 и 49% пациентов соответственно. Признаки фиброзирования печени (телеангиоэктазии, пальмарная эритема) установлены у 10 (17%) пациентов. Активность АЛТ в той или иной степени была повышена у всех больных, средний уровень АЛТ был достоверно выше, чем у здоровых: 78,3 ± 8,7 Ед/л против 22,2 ± 1,3 Ед/л (p < 0,05). Установлено, что средние показатели АЛТ у мужчин (102,4 ± 18,5 Ед/л) были в 2 раза выше, чем у женщин (48,8 ± 3,2 Ед/л; р < 0,05), такое соотношение наблюдалось и в группе сравнения (у мужчин – 23,8 ± 1,6 Ед/л, у женщин – 17,9 ± 1,4 Ед/л), что согласуется с результатами исследований других авторов [10]. Стойкое повышение активности АЛТ на протяжении всего периода наблюдения выявлено у 12 (21%) пациентов. По данным УЗИ увеличение печени установлено у 7 (11%) больных.

Ранее было отмечено, что клинически манифестная стадия ХГС соответствует фазе реактивации инфекционного процесса и характеризуется стабильной вирусемией, большей частью с высоким содержанием РНК НСV (> 104–5 МЕ/мл), одновременным увеличением активности АЛТ до 3–4 норм и высоким риском развития неблагоприятных исходов заболевания (цирроза печени, гепатоцеллюлярной карциномы). Обычно наличие реактивации улавливается при лабораторном мониторировании. До сих пор не раскрыта причина ее спонтанного возникновения [6, 10, 16].

Пациенты 1-й группы нуждаются в более тщательном диспансерном наблюдении и особом внимании врача. Именно таким больным в первую очередь показана противовирусная терапия.

Во 2-ю группу были включены 16 (21%) больных ХГС, у которых диагностирована скрытая (латентная) фаза заболевания [14, 15]. Эти пациенты на протяжении всего срока диспансерного наблюдения не предъявляли жалоб на ухудшение самочувствия, у них отсутствовали симптомы гепатита и вторичные печеночные признаки. Средний уровень АЛТ составил 22,3 ± 1,7 Ед/л и не отличался от показателей здоровых лиц (р > 0,05) на протяжении всего периода наблюдения. Согласно результатам ранее проведенных исследований [17, 18], доля больных ХГС без клинических признаков заболевания и с нормальным уровнем АЛТ составляет в среднем 25–35%. В нашем случае она составила 21%. Результаты исследования P. Marsellin [19] показали, что нормальные уровни АЛТ и асимптомное течение заболевания чаще наблюдаются при низкой вирусемии.

Средняя длительность наблюдения пациентов в 1-й группе была больше, чем во 2-й (8,8 ± 4,7 и 7,4 ± 4,1 года соответственно), что свидетельствует о более давних сроках инфицирования. Средний возраст больных ХГС и здоровых лиц достоверно не различался (р < 0,05). Значения индекса массы тела находились в пределах нормы во всех сравниваемых группах.

Сопутствующая патология (сахарный диабет, желчекаменная болезнь, гипертоническая болезнь и т. д.) выявлена у 11(18%) пациентов 1-й и у 3 (19%) пациентов 2-й группы. По данным ряда авторов, сопутствующие заболевания могут являться внепеченочными проявлениями ХГС [5, 19].

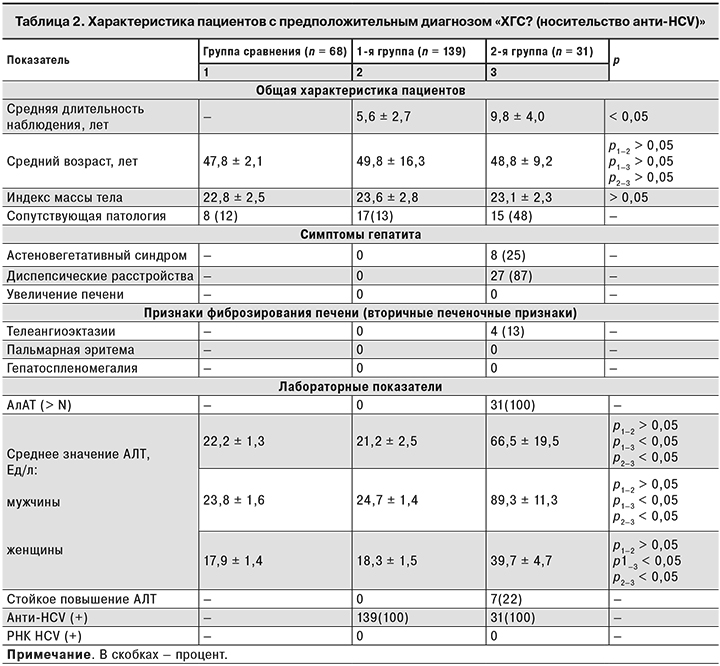

Следующим этапом нашей работы стал анализ клинико-лабораторных данных 170 пациентов с предположительным диагнозом «ХГС?», имеющих антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV+) и отрицательные показатели ПЦР (РНК HCV-). Мы выделили 2 условные группы (табл. 2).

1-ю группу составили 139 (82%) пациентов, у которых отсутствовали клинические проявления заболевания и лабораторные признаки воспалительной активности. Сопутствующая патология верифицирована у 17 (13%) пациентов, она включала гипертоническую болезнь, неопластический синдром, злоупотребление алкоголем, эндокринные заболевания и др. Пациенты этой группы нуждаются в диспансерном наблюдении и проведении клинико-лабораторного мониторинга в течение 2 лет для решения вопроса о снятии с диспансерного учета при условии сохранения отрицательных результатов ПЦР [12].

Во 2-ю группу вошел 31 (18%) пациент с признаками гепатита: средний уровень АЛТ был достоверно выше, чем у здоровых лиц (66,5 ± 19,5 Ед/л против 22,2 ± 1,3 Ед/л; p < 0,05). При этом показатели АЛТ у мужчин (89,3 ± 11,3 Ед/л) превышали показатели у женщин (39,7 ± 4,7 Ед/л) более чем в 2 раза (p < 0,05). У 15 (48%) пациентов имелись сопутствующие заболевания, по поводу которых они получали лекарственную терапию: заболевания нервной системы – у 5 (16%), желудочно-кишечного тракта – также у 5 (16%), сердечно-сосудистой системы – у 2 (6%), сахарный диабет – у 1 (3%); 12 (38%) пациентов этой группы в течение длительного времени употребляли алкоголь.

Таким образом, задачей врача-инфекциониста является углубленное обследование пациентов с предположительным диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)», имеющих клинико-лабораторные признаки гепатита, с привлечением других специалистов для уточнения диагноза и определения целесообразности дальнейшего диспансерного наблюдения в условиях КИЗ.

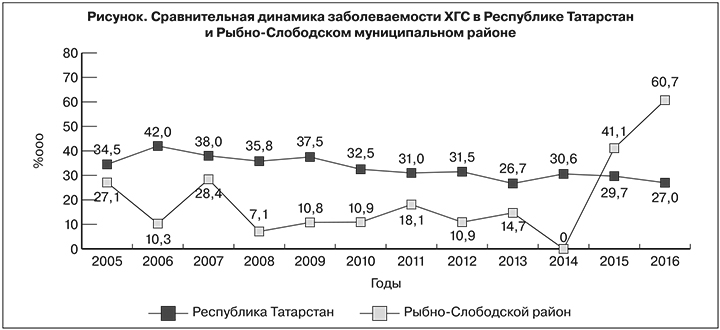

Увеличение охвата диспансерным наблюдением пациентов с маркерами HCV-инфекции в условиях КИЗ Рыбно-Слободской ЦРБ и внедрение метода ПЦР в алгоритм обследования привело к улучшению диагностики ХВГ, что обусловило рост показателя заболеваемости ХГС в Рыбно-Слободском муниципальном районе (см. рисунок).

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, среднемноголетний уровень заболеваемости ХГС в Рыбно-Слободском муниципальном районе с 2005 по 2013 г. (25,5 ± 1,8%ооо) был достоверно ниже аналогичного показателя по Республике Татарстан (31,7 ± 2,3%ооо; p < 0,05). В 2015 и 2016 гг. зарегистрирован рост заболеваемости ХГС в Рыбно-Слободском районе (41,1 и 60,7%ооо соответственно), показатели которой превысили средниереспубликанские (29,7 и 27%ооо) в 1,4 и в 2,2 раза соответственно.

Выводы

- Повышение охвата диспансерным наблюдением пациентов с маркерами HCV-инфекции и внедрение в алгоритм обследования метода ПЦР способствовало улучшению диагностики ХГС на уровне КИЗ сельской местности, следствием этого явился рост показателей заболеваемости ХГС в муниципальном районе.

- Распределение больных ХГС по диспансерным группам позволяет персонифицировать подходы к диспансерному наблюдению и определять дальнейшую тактику ведения пациентов.

- В группе лиц с предположительным диагнозом «ХГС? (носительство анти-HCV)» необходимо выделять пациентов, имеющих фоновые заболевания и нуждающихся в углубленном обследовании с привлечением врачей других специальностей.