В 1999 г. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии герпетической инфекции в мире [1]. В настоящее время доказана роль 8 типов герпесвирусов в патологии человека [2, 3]. Вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) является одним из самых распространенных вирусов группы [4]. Несмотря на то что инфицированность ВГЧ-6 достигает 90% [5, 6], диагностика различных форм инфекции затруднена. Не разработаны критерии, позволяющие определить необходимый набор маркеров для установления активной инфекции, требующей лечения, а также латентных форм, при которых рекомендуется длительное наблюдение и профилактика реактивации.

За 30-летнюю историю изучения ВГЧ-6-инфекции описаны основные формы заболевания (внезапная экзантема как проявление острой первичной инфекции), обсуждалась роль вируса в развитии фебрильных судорожных приступов) [4, 7–9]. Основными методами диагностики на современном этапе являются выделение ДНК вируса методом ПЦР и антител серологическим методом [1–4, 9]. Разработаны методики выделения вируса в культурах клеток. Обнаружение вируса доказывает наличие вирусных белков, которые синтезируются на разных этапах цикла репликации [3, 7, 9, 10].

В последние годы активно изучалось течение острых первичных форм ВГЧ-6-инфекции у детей раннего возраста [11, 12], была показана роль как острой первичной, так и реактивированной герпесвирусной инфекции (ГВИ), в том числе вызванной ВГЧ-6, в этиологии инфекционного мононуклеоза [13]; рассмотрено участие герпесвирусов в формировании патологии нервной системы [9, 14]. Дискутируется вопрос о клинических проявлениях латентной ВГЧ-6-инфекции как у лиц с нормальным иммунитетом, так и у реципиентов костного мозга и солидных органов [9, 15–17], о возникновении рецидивирующих инфекций органов респираторного тракта у детей [2, 17, 18]. Лекарственно-индуцированный синдром гиперчувствительности (DRESS-синдром) также связывают с ВГЧ-6-инфекцией [19, 20].

На данный момент нет единого мнения о том, какие методы выявления ДНК и белков ВГЧ-6 и в каких средах необходимо использовать для диагностики активных форм инфекции и подбора противовирусной терапии у детей. Обсуждаются недостатки и преимущества качественных и количественных методов выделения ДНК ВГЧ-6. Часть авторов [11, 12] подчеркивают важность количественного определения ДНК ВГЧ-6 в слюне у детей раннего возраста, тогда как «золотым стандартом» верификации активных форм инфекции в зарубежной литературе принято считать определение степени виремии [4, 9]. Не исследованы клинические проявления хронической реактивированной ВГЧ-6-инфекции в зависимости от возраста и особенности течения различных форм заболевания у детей старше 3 лет.

Цель исследования – оптимизация диагностики активной ВГЧ-6-инфекции у детей, госпитализированных с клинической картиной острого респираторного заболевания (ОРЗ).

Задачи исследования:

- Установить частоту встречаемости активной ВГЧ-6-инфекции у детей с ОРЗ и оценить наличие лабораторных маркеров ВГЧ-6-инфекции у клинически здоровых детей.

- Изучить клинические особенности активной ВГЧ-6-инфекции у детей на фоне острой респираторной инфекции (ОРИ) в возрастном аспекте.

- Провести сравнительную оценку эффективности современных методов лабораторной диагностики ВГЧ-6-инфекции у детей с ОРИ.

- Разработать алгоритм ведения детей с ОРИ и активными формами ВГЧ-6-инфекции.

Материалы и методы

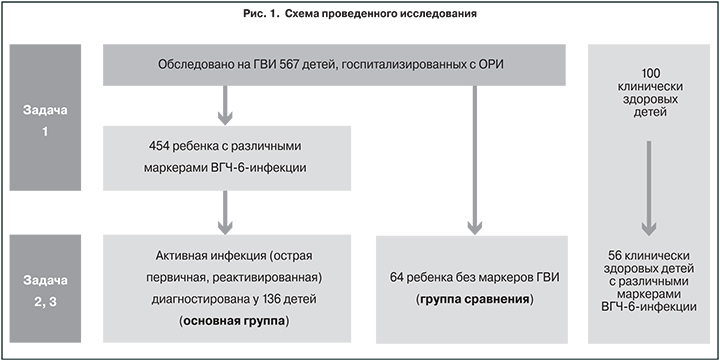

Работа выполнена в ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва). Клиническое наблюдение за детьми в стационаре проводили на базе ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского» Департамента здравоохранения города Москвы (далее – ДГКБ № 9 им Г.Н. Сперанского). Группу здоровых детей отбирали на базе поликлинического отделения (филиал 1) этой больницы. В исследование включали пациентов, приходивших на плановый приём врача-педиатра и/или диспансеризацию. Обследование здоровых детей проводили после подписания родителями добровольного информированного согласия. В процессе реализации поставленных цели и задач были проведены исследования, представленные на рис. 1.

Для реализации задачи 1 нами было ретроспективно проанализировано течение ОРИ у детей, госпитализированных в 10-е инфекционное отделение ДГКБ № 9 им Г.Н. Сперанского (отделение для детей от 1 года до 16 лет) в период с сентября 2013 по август 2014 г. Всего в отделение поступил 2121 ребенок. Из них 567 детей были обследованы на ГВИ. Критериями включения пациентов в группу для решения задачи 1 явились: возраст от 1 года до 16 лет, информированное согласие родителей (законных представителей) на участие в исследовании, установленный диагноз ОРИ.

Все 567 пациентов в стационаре были обследованы по стандартному плану: осмотр и физикальное исследование, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, рентгенография грудной клетки (по показаниям). Проводили исследование крови и материала мазков из ротоглотки на наличие маркеров ГВИ (ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВПГ-1) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов анализа в режиме реального времени, серологическим методом (ИФА) с целью выявления антител классов IgM и IgG. У 454 были выявлены маркеры ВГЧ-6-инфекции, в том числе у 136 детей – острой первичной и реактивированной, что позволило отнести их в основную группу для решения задач 2 и 3. Критериями включения пациентов в основную группу для решения этих задач явились: возраст от 1 года до 16 лет, информированное согласие родителей (законных представителей) на участие в исследовании, установленный диагноз ОРИ, наличие лабораторно подтвержденной активной ВГЧ-6-инфекции (острая первичная, реактивированная) на основании положительного результата ПЦР-исследования крови. У детей основной группы дополнительно исследовали кровь и материал мазка из ротоглотки на обнаружение ранних и поздних антигенов герпесвирусов быстрым культуральным методом (БКМ) и методом непрямой реакции иммунофлуоресценции (НРИФ).

Все 567 пациентов в стационаре были обследованы по стандартному плану: осмотр и физикальное исследование, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, рентгенография грудной клетки (по показаниям). Проводили исследование крови и материала мазков из ротоглотки на наличие маркеров ГВИ (ЦМВ, ВЭБ, ВГЧ-6, ВПГ-1) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов анализа в режиме реального времени, серологическим методом (ИФА) с целью выявления антител классов IgM и IgG. У 454 были выявлены маркеры ВГЧ-6-инфекции, в том числе у 136 детей – острой первичной и реактивированной, что позволило отнести их в основную группу для решения задач 2 и 3. Критериями включения пациентов в основную группу для решения этих задач явились: возраст от 1 года до 16 лет, информированное согласие родителей (законных представителей) на участие в исследовании, установленный диагноз ОРИ, наличие лабораторно подтвержденной активной ВГЧ-6-инфекции (острая первичная, реактивированная) на основании положительного результата ПЦР-исследования крови. У детей основной группы дополнительно исследовали кровь и материал мазка из ротоглотки на обнаружение ранних и поздних антигенов герпесвирусов быстрым культуральным методом (БКМ) и методом непрямой реакции иммунофлуоресценции (НРИФ).

Группу сравнения составили 64 ребенка с ОРИ без маркеров ГВИ, пациенты были стратифицированы по возрасту и полу в соответствии с основной группой.

По тому же плану, что и дети основной группы, были обследованы 100 клинически здоровых детей для выявления различных маркеров ВГЧ-6-инфекции. В группу здоровых были включены дети в возрасте от 1 года до 16 лет без признаков ОРИ и хронической соматической патологии на момент осмотра, которые наблюдались в детской поликлинике по 1-й группе здоровья. При сборе анамнеза родители отрицали эпизоды ОРИ у детей за 3 мес. до осмотра и установленные клинические формы ГВИ (инфекционный мононуклеоз, внезапная экзантема, герпетический стоматит) в течение 1 года до осмотра, а также прием противовирусных и иммуномодулирующих препаратов не менее чем за 3 мес. до осмотра. Родителями (законными представителями) всех детей было подписано информированное согласие на участие в исследовании.

Диагноз ОРИ выставлялся на основании комплекса клинических и лабораторных данных в соответствии со стандартами, принятыми в Российской Федерации1. Острую первичную ВГЧ-6-инфекцию диагностировали при наличии виремии, повышении уровня IgM, а также отсутствии IgG. Реактивированную инфекцию определяли при виремии и повышении уровня IgG в 2,5 раза и более. Повышение уровня IgG и/или наличие ДНК вируса в мазке из ротоглотки без виремии расценивалось как проявление латентной формы инфекции. В соответствии с аналитической чувствительностью метода ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией результатов анализа в режиме реального времени, положительным результатом исследования крови был уровень 5 и более копий/105 клеток ДНК Human betaherpesvirus 6, мазка из ротоглотки – 400 копий/мл ДНК Human betaherpesvirus 6.

Для проведения статистического анализа применяли операционную систему Windows 10. Использовали современные пакеты статистического анализа STATGRAPHICS Plus, STATISTICA for Windows 8. Для оформления результатов исследований применяли пакеты из системы «Microsoft Office».

Результаты

По результатам обследования 567 детей, госпитализированных в стационар с клиникой ОРЗ, маркеры ЦМВ обнаружены у 187 (33%) детей, ВЭБ – у 170 (30%), ВПГ-1 – у 57 (10%). У 454 детей были выявлены маркеры ВГЧ-6-инфекции, среди них 250 (55%) мальчиков и 204 (45%) девочки. Распределение по возрасту детей с маркерами ВГЧ-6 было следующим: от 1 года до 2 лет – 141 (31%) ребенок, от 3 до 6 лет – 177 (39%) детей, от 7 до 16 лет – 136 (30%).

Как у клинически здоровых детей, так и у пациентов с ОРИ ВГЧ-6-инфекция выявляется чаще по сравнению с другими вирусами группы герпеса. Среди 567 детей, обследованных на ГВИ в основной группе, ВГЧ-6-инфекция встречалась у 454 (80%), из них моноинфекция ВГЧ-6 составила 40%, микст – 60%. В группе здоровых ВГЧ-6 выявлена у 56% детей, ЦМВ – у 33%, ВЭБ – у 50 %, ВПГ-1 – у 20%. Сочетание ВГЧ-6 с другими ГВИ выявлено у 71% детей, что достоверно чаще по сравнению с моноинфекцией (29%). Микст-ГВИ выявлены более чем у половины пациентов как с ОРИ, так и у клинически здоровых.

Среди пациентов с ОРИ острую первичную инфекцию переносили 94 ребенка, реактивированную – 42; таким образом, активные формы имели место у 136 (30%) обследованных. Латентная инфекция выявлена у 318 (70%) детей. У клинически здоровых детей чаще, чем в основной группе, выявляли неактивные формы (93%). Острая первичная инфекция отсутствовала, реактивированная была диагностирована у 7% здоровых детей.

Среди пациентов с ОРИ острую первичную инфекцию переносили 94 ребенка, реактивированную – 42; таким образом, активные формы имели место у 136 (30%) обследованных. Латентная инфекция выявлена у 318 (70%) детей. У клинически здоровых детей чаще, чем в основной группе, выявляли неактивные формы (93%). Острая первичная инфекция отсутствовала, реактивированная была диагностирована у 7% здоровых детей.

Структура сезонного распределения активной ВГЧ-6-инфекции у детей с ОРИ представлена на рис. 2. Чаще всего инфекцию выявляли в декабре, июне, ноябре и октябре. В весенние месяцы маркеры инфекции выявляли значительно реже.

Таким образом, ВПГ-6-инфекция широко распространена у детей со среднетяжелым течением респираторной инфекции, потребовавшей госпитализации в инфекционное отделение стационара. У трети больных этой группы определяются активные формы инфекции, которые оказывают влияние на течение заболевания. В то же время у клинически здоровых детей преобладают латентные формы инфекции.

Клинические симптомы ОРИ оценивали на основании физикального исследования, результатов лабораторных и инструментальных исследований. Ведущими симптомами у пациентов с активной ВГЧ-6-инфекцией были гиперемия миндалин, небных дужек (100%), лихорадка (100%), ринорея (83%), фебрильный судорожный приступ (ФСП; 47%). Увеличение печени и селезенки, ФСП у детей с ВГЧ-6 определяли достоверно чаще, чем у пациентов без герпетической инфекции (p < 0,05), инфекционная экзантема характерна только для детей с ВГЧ-6-инфекцией (p < 0,05) (рис. 3).

ФСП чаще проявлялись у пациентов с ВГЧ-6: в основной группе они выявлены у 47% детей, в группе сравнения значительно реже – у 11% (p < 0,05). Для приступов, обусловленных ВГЧ-6-инфекцией, не характерны сезонные колебания, в то время как в группе детей без ГВИ ФСП возникают осенью и зимой. Внезапная экзантема и инфекционный мононуклеоз имели место у пациентов основной группы и отсутствовали у детей из группы сравнения (р < 0,05).

Сыпь на фоне падения температуры (внезапная экзантема) появилась у 21 ребенка с ВГЧ-6 (из них 10 поступили в связи с ФСП). Все они переносили острую первичную инфекцию ВГЧ-6. В группе без ГВИ внезапной экзантемы не было.

Нами были проанализированы клинические проявления респираторной инфекции у детей с ВГЧ-6 в зависимости от возраста. 59 (60%) детей основной группы младше 3 лет поступали в стационар в связи с судорожным приступом на фоне лихорадки. У детей 3–6 лет как с ВГЧ-6, так и без ГВИ, наиболее частым клиническим проявлением инфекции были тонзиллиты и тонзиллофарингиты. ФСП и инфекционный мононуклеоз выявлялись только у детей с герпетической инфекцией. Инфекционный мононуклеоз переносили 46% детей 7–16 лет с ВГЧ-6.

Нами были проанализированы клинические проявления респираторной инфекции у детей с ВГЧ-6 в зависимости от возраста. 59 (60%) детей основной группы младше 3 лет поступали в стационар в связи с судорожным приступом на фоне лихорадки. У детей 3–6 лет как с ВГЧ-6, так и без ГВИ, наиболее частым клиническим проявлением инфекции были тонзиллиты и тонзиллофарингиты. ФСП и инфекционный мононуклеоз выявлялись только у детей с герпетической инфекцией. Инфекционный мононуклеоз переносили 46% детей 7–16 лет с ВГЧ-6.

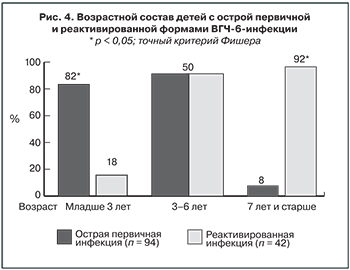

По мере взросления пациентов возрастала доля реактивированной инфекции. Так, среди детей младше 3 лет доля первичной инфекции составила 82%, в то время как среди пациентов 7 лет и старше – только 8% (рис. 4).

Клинические проявления активной ВГЧ-6-инфекции различаются в зависимости от стадии процесса. ФСП чаще возникают у пациентов с острой первичной ВГЧ-6-инфекцией (р < 0,05). Инфекционный мононуклеоз, согласно полученным данным, достоверно чаще выявляют у детей с реактивацией ВГЧ-6-инфекции, внезапную экзантему – у пациентов с острой первичной инфекцией (р < 0,05). У детей с ОРИ чаще диагностируют первичную ВГЧ-6-инфекцию (69%), которая среди пациентов младше 3 лет достигает 82%. У пациентов школьного возраста, напротив, в 92% случаев выявляется реактивация инфекции.

Острая первичная форма инфекции чаще возникает зимой и характеризуется лихорадкой, увеличением лимфатических узлов одной или нескольких групп. Клинический анализ крови демонстрирует снижение уровня нейтрофилов менее 1500 клеток, преимущественно в периоде реконвалесценции. У детей с ВГЧ-6-инфекцией реактивация происходит чаще осенью или весной, при этом обращают на себя внимание признаки длительного пребывания вируса в организме: полилимфаденопатия, гепато- и спленомегалия. В клиническом анализе крови у таких больных несколько чаще выявляют воспалительные изменения (лейкоцитоз 50%), связанные с развитием вторичных бактериальных осложнений, по сравнению с пациентами, переносящими острую первичную инфекцию (лейкоцитоз 34%).

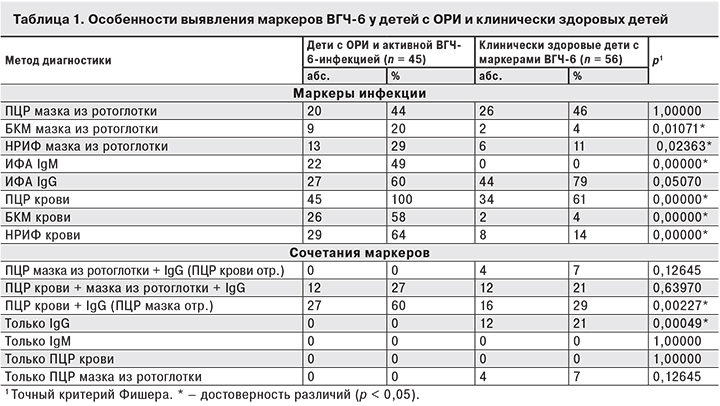

Материал от 45 пациентов с ОРИ и активной ВГЧ-6-инфекцией был исследован на различные антигены вируса (ДНК методом ПЦР в режиме реального времени, а также ранние и поздние белки методами БКМ и НРИФ). Все 56 пациентов с ВГЧ-6-инекцией из группы клинически здоровых также обследованы комплексно. Проанализированы данные исследования крови и мазка из ротоглотки методами ИФА, ПЦР, БКМ, НРИФ. В табл.1 приведены результаты, полученные в основной группе и в группе клинически здоровых детей с маркерами ВГЧ-6.

В основной группе наиболее частыми маркерами ВГЧ-6-инфекции были ДНК вируса в крови (ПЦР) – у 100% обследованных, поздние антигены крови (НРИФ) – у 64%, ранние антигены (культуральный метод) – у 58%.

В основной группе наиболее частыми маркерами ВГЧ-6-инфекции были ДНК вируса в крови (ПЦР) – у 100% обследованных, поздние антигены крови (НРИФ) – у 64%, ранние антигены (культуральный метод) – у 58%.

IgМ были обнаружены у 49% пациентов с активной инфекцией и отсутствовали у здоровых детей (p < 0,05). Антитела класса IgG выявлены у 60% детей основной группы и у 79% клинически здоровых. Различные антигены ВГЧ-6 в крови также чаще обнаруживали у пациентов основной группы. Так, ранние антигены вируса (БКМ) выделены у 58% детей с ОРИ и у 4% здоровых, поздние антигены (НРИФ) – у 64 и 14% соответственно (p < 0,05). ДНК вируса в мазке из ротоглотки (ПЦР) обнаружена у 44% пациентов основной группы и 46% здоровых детей с маркерами инфекции.

По результатам ПЦР-исследования мазка из ротоглотки ДНК вируса обнаружена у 20 (44%) детей основной группы и у 26 (46%) клинически здоровых детей. При этом у клинически здоровых детей чаще отмечали низкие (< 1000 копий/мл) показатели вирусной нагрузки по сравнению с пациентами с ОРИ – 69,7 и 25% соответственно, а для пациентов с ОРИ характерна высокая (> 10 000 копий/мл) вирусная нагрузка, которой не было выявлено у здоровых детей (р < 0,05).

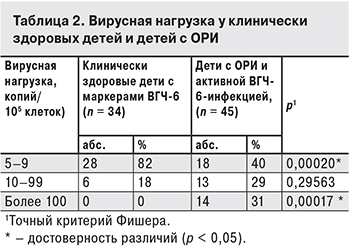

Результаты определения вирусной нагрузки методом ПЦР в режиме реального времени у детей с ОРИ и клинически здоровых детей с маркерами ВГЧ-6-инфекции представлены в табл. 2. ДНК вируса обнаружена у всех детей основной группы и у 34 (61%) клинически здоровых.

Для клинически здоровых детей характерна низкая (< 10 копий) вирусная нагрузка, она выявлена у 82% пациентов. Для детей с ОРИ, напротив, характерны высокие (> 100 копий) показатели вирусной нагрузки, отмеченные у 30% пациентов основной группы, но не выявленные у здоровых детей (р < 0,05).

У детей с вирусной нагрузкой 5–9 копий/105 клеток крови ранние антигены определяли в 56% случаев, 10–99 копий – в 31%, 100–999 копий – в 82%. Все дети с вирусной нагрузкой > 1000 копий/105 клеток имели ранние антигены вируса (БКМ). Как показано в табл. 3, все пациенты с острой первичной инфекцией и вирусной нагрузкой более 1000 копий/105 клеток крови имели ранние антигены вируса (БКМ). Среди детей с реактивированной инфекцией и вирусной нагрузкой > 100 копий/105 клеток крови ранние антигены (БКМ) в крови определяли в 85% случаев.

Среди клинически здоровых детей ранние антигены вируса (БКМ) обнаружены в 2% случаев, что достоверно ниже, чем в основной группе (58%). У этих детей вирусная нагрузка, выявленная методом ПЦР, составляла 5–9 копий. Эти дети не получали противовирусной терапии и находились под наблюдением в течение 1 мес. При контрольном обследовании через 1 мес. антигены и ДНК вируса в крови отсутствовали.

На основании результатов проведенного исследования был усовершенствован алгоритм ведения детей с активной ВГЧ-6-инфекцией и клиническими проявлениями ОРЗ (рис. 5).

Изучение ВГЧ-6-инфекции у детей с ОРИ позволило выявить характерные проявления заболевания и выделить группы риска по развитию активной ВГЧ-6-инфекции. К ним относятся дети, госпитализированные с ОРИ и клиническими проявлениями внезапной экзантемы, ФСП, инфекционным мононуклеозом, а также пациенты с острым лихорадочным состоянием, сопровождающимся лимфоаденопатией, гепато- и спленомегалией или нейтропенией.

Сравнительный анализ разных методов диагностики показал значимость количественного ПЦР-исследования крови для установления степени активности ВГЧ-6-инфекции и формы заболевания. Полученные в ходе исследования данные позволяют рекомендовать определение ранних антигенов ВГЧ-6 в крови БКМ как дополнительный критерий выявления активных форм ВГЧ-6-инфекции у детей с ОРИ.

Выводы

- У 80% детей с ОРИ выявляют лабораторные маркеры ВГЧ-6-инфекции, но только у трети из них установлена острая первичная и реактивированная формы. У 56% клинически здоровых детей определяются маркеры ВГЧ-6-инфекции: изолированное выделение IgG, ДНК вируса в мазке из ротоглотки, низкие (< 10 копий/105 клеток) уровни ДНК вируса в крови, характеризующие неактивные формы инфекции, не требующие назначения этиотропной терапии.

- Среди детей с острой первичной ВГЧ-6-инфекцией внезапную экзантему выявляют только в 22% случаев, но не обнаруживают при реактивации инфекции. ФСП диагностируют у 47% пациентов с ВГЧ-6-инфекцией, они характерны как для острой первичной, так и для реактивированной инфекции, и не обнаруживаются у пациентов старше 6 лет. Неспецифические проявления (лихорадочное состояние с тонзиллофарингитом) отмечены у пациентов всех возрастных групп как при острой, так и при реактивированной инфекции.

- Сравнительный анализ методов диагностики выявил преимущества количественного выявления ДНК ВГЧ-6 методом ПЦР в сочетании с выделением ранних антигенов ВГЧ-6 в крови БКМ для установления активных форм ВГЧ-6-инфекции у детей с ОРИ. Содержание ДНК вируса > 100 копий/105 клеток в крови всегда соответствует активной форме заболевания. При уровне ДНК ВГЧ-6 < 100 копий/105 клеток для определения степени его активности требуется дополнительное обследование.