Грипп продолжает оставаться одной из серьезных проблем и имеет эпидемиологическую и социально-экономическую значимость во всех странах мира. Ежегодно во время эпидемических подъемов заболевают 5–10% взрослого населения и 20–30% детей. Число заболевших во время пандемий гриппа возрастает многократно. По данным ВОЗ, во время последней пандемии только с апреля по август 2009 г. в 168 странах гриппом заболели более 220 000 человек, из них 1900 скончались [1]. Всего же за период пандемии, по официальным данным [2], от гриппа, вызванного вирусом A(H1N1)2009 (с лабораторно подтвержденным диагнозом) погибли 18 500 человек. Между тем ретроспективные эпидемиологические исследования указывают на то, что смертность от гриппа была выше. Предположительно, только в первый год циркуляции вируса гриппа A(H1N1)2009 от него погибли от 152 000 до 575 000 человек [2]. Остановить распространение пандемического штамма вируса гриппа удалось благодаря консолидированным международным действиям, направленным на защиту населения, в том числе на создание в кратчайшие сроки больших объемов противогриппозных вакцин и широкомасштабную иммунизацию населения сразу в нескольких странах мира [1]. Из 6 постпандемических сезонов вирус гриппа А(H1N1)2009 доминировал в 4, в том числе в эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. За этот период А(H1N1)2009, циркулировавший наравне с вирусами А(Н3N2) и В, не претерпел серьезных мутаций. Он утратил пандемическое значение и в эпидемический сезон 2013–2014 гг. был признан, как и другие, сезонным штаммом вируса гриппа [3].

Значительное внимание в государственной политике Российской Федерации, направленной на охрану здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уделяется вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний, в том числе таких массовых, как грипп. Вакцинопрофилактика гриппа имеет существенную государственную поддержку и законодательно закреплена в программе «Развитие здравоохранения» [4].

В России все мероприятия, направленные на снижение медико-социальных последствий ежегодных эпидемических подъемов заболеваемости гриппом, регламентированы санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (зарегистрировано в Минюсте России 4 апреля 2014 г. № 31831), а также ежегодными постановлениями Главного государственного санитарного врача, приказами и методическими рекомендациями. Проводится мониторинг циркуляции вирусов гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРВИ).

Федеральным законом РФ № 91-ФЗ от 30 июня 2006 г. «О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» прививки против гриппа включены в национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Ежегодно Правительство Российской Федерации выделяет значительные средства на реализацию НКПП и программ, имеющих целью снизить показатели заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями вирусной этиологии. Кроме того, в соответствии с ежегодными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, закупки вакцин против гриппа проводятся также за счет средств региональных бюджетов, средств работодателей и других источников.

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и большинство стран, в том числе и Российская Федерация, определяют приоритетные группы повышенного риска заболеваемости гриппом и ОРВИ для проведения вакцинации против гриппа [5]. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13, вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных последствий этой инфекции: лица старше 60 лет, прежде всего проживающие в учреждениях социального обеспечения; лица, страдающие заболеваниями эндокринной системы (диабет), нарушениями обмена веществ (ожирение), болезнями системы кровообращения (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца), хроническими заболеваниями дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), хроническими заболеваниями печени и почек [6] .

В группу риска также включены лица, часто болеющие острыми респираторными вирусными заболеваниями, дети старше 6 мес., а также дети, посещающие дошкольные образовательные организации и/или находящиеся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка). Вакцинации против гриппа подлежат беременные женщины; учащиеся 1–11 классов; студенты высших профессиональных и средних учебных заведений; работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы; воинские контингенты. Список лиц, подлежащих иммунизации против гриппа, постоянно актуализируется и расширяется. В некоторых регионах (Москва, Свердловская область и др.) вводятся региональные календари прививок, позволяющие расширить контингенты, подлежащие вакцинации, в том числе против гриппа. С учетом рекомендаций ВОЗ и СП 3.1.2.3117-13 охват прививками против гриппа в группах риска должен быть не менее 75% [5, 6].

Анализ заболеваемости гриппом населения Российской Федерации за последние 20 лет (с 1996 по 2015 г.) показал, что иммунопрофилактика гриппа приводит к существенному сокращению заболеваемости, профилактике осложнений и снижению смертности среди населения (рис. 1). Несмотря на подъемы в отдельные эпидемические сезоны, связанные с генетическим несоответствием вакцинных и фактически циркулирующих штаммов вирусов гриппа, заболеваемость снизилась в 152 раза: показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в 1997 г. составлял 5173,8 , а в 2015 г. – 34,01. При этом количество лиц, охваченных иммунизацией, увеличилось в 9 раз: с 4,97 млн человек в 1996 г. до 44,92 млн человек в 2015 г. [7].

Ежегодно увеличивалось количество доз отечественных противогриппозных вакцин, примененных в рамках НКПП (табл. 1).

Эффективность вакцинации против гриппа подтверждена результатами эпидемиологических наблюдений, проведенных в некоторых мегаполисах и регионах Российской Федерации.

Так, в Свердловской области увеличение охвата населения иммунизацией за период 2010–2015 гг. с 35 до 42% от способствовало снижению заболеваемости гриппом и суммой респираторных инфекций в сравнении с периодом 1995–2000 гг. в 1,7 раза (р < 0,5). Коэффициент эпидемиологической эффективности (КЭ) в разных возрастных и социально-профессиональных группах населения колебался от 54,05 ± 8,77 до 92,78 ± 1,53%. Ежегодная иммунизация против гриппа оказала существенное влияние на проявления эпидемического процесса: снизилась среднегодовая заболеваемость населения, длительность эпидемического периода сократилась с 10 до 4 недель, доля переболевшего населения уменьшилась с 9,8 ± 1,9 до 7,53 ± 3,73% [8].

Анализ заболеваемости гриппом жителей Москвы с 1997 по 2012 г. выявил обратную сильную (r = -0,72 для всего совокупного населения и r = -0,73 для детского населения) и средней силы (r = -0,65 для взрослых) корреляционную связь со степенью достоверности р = 0,02 между охватом профилактическими прививками и заболеваемостью гриппом [9].

Результаты эпидемиологического мониторинга в сезоне 2015–2016 гг. свидетельствуют о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с 2009–2010 и 2010–2011 гг., что во многом обусловлено формированием иммунной прослойки населения за счет постинфекционного и поствакцинального иммунитета. Вместе с тем, изучение напряженности иммунитета к вирусу гриппа A(H1N1)2009 среди выборочных групп населения 10 регионов (Москва, Новгородская, Ростовская, Челябинская, Тюменская, Амурская, Нижегородская области, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Татарстан) в эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. показало его снижение. Только в пяти из указанных регионов уровень популяционного иммунитета оказался 33% и более [2].

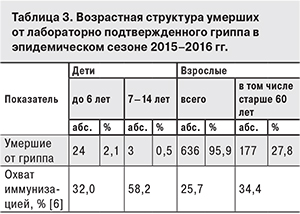

В эпидемический сезон 2015–2016 гг. были иммунизированы против гриппа более 44,92 млн человек (31,3% населения страны), в том числе 13,3 млн детей в возрасте до 17 лет. Это максимальное число привитых против гриппа за все предыдущие годы иммунизации. За счет средств Федерального бюджета в рамках НКПП были иммунизированы 39,5 млн человек (87,3% от числа всех привитых). В целом по стране в группах риска иммунизацией охвачены: дети в возрасте от 6 мес. до 6 лет – 32%, от 7 до 17 лет – 58,2%; медицинские работники – 45,3%; лица старше 60 лет – 34,4% [7].

В 2015 г. в 7 субъектах РФ иммунизировано против гриппа менее 25% населения: в Московской (23%), Калужской (23,7%), Астраханской (24,8%) областях, Приморском крае (16,1%), Чеченской Республике (16,1%), Республике Крым (23,2%).

В 46 субъектах (Тверской, Ивановской, Кировской, Ульяновской, Новгородской, Мурманской, Челябинской, Брянской, Костромской, Белгородской, Ярославской, Псковской, Ростовской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской, Новосибирской, Смоленской, Архангельской, Кемеровской, Курганской, Рязанской, Иркутской, Тамбовской, Курской, Орловской областях, республиках Адыгея, Северная Осетия (Алания), Татарстан, Карелия, Башкортостан, Ингушетия, Коми, Мордовия, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской, Удмуртской Чувашской республиках, Алтайском, Ставропольском, Камчатском Пермском краях, Ямало-Ненецком, Чукотском, Ненецком автономных округах и Еврейской автономной области) иммунизировано от 25 до 30% населения.

От 30 до 35% населения вакцинированы против гриппа в 20 субъектах (Санкт-Петербурге, Вологодской, Тульской, Сахалинской, Омской, Воронежской, Магаданской, Томской, Волгоградской, Калининградской, Саратовской, Липецкой, Оренбургской областях, республиках Алтай, Марий Эл, Хакасия, Дагестан, Забайкальском, Красноярском краях, Ханты-Мансийском автономном округе).

От 35 до 40% населения иммунизированы в 8 субъектах (Москве, Самарской, Свердловской, Тюменской, Амурской областях, республиках Саха (Якутия), Бурятия, Краснодарском край). Больше 40% населения вакцинированы против гриппа в Пензенской области, республиках Калмыкия и Тыва, а также в Хабаровском крае.

В то же время показатели охвата населения прививками против гриппа в странах Европы колеблются от 10% в Украине до 75% в Нидерландах и Великобритании. В США этот показатель составляет не менее 40%, в КНР – 25 %, в Японии – 23% [10].

В эпидемический сезон 2015–2016 гг. вакцинация населения против гриппа в рамках НКПП проводилась вакцинами отечественного производства «Гриппол®», «Гриппол®плюс», «Совигрипп®» и «Ультрикс®». Долевое распределение этих вакцин по регионам России было различным (рис. 2 см. на вклейке).

Противогриппозные вакцины «Гриппол®», «Гриппол® плюс» и «Совигрипп®» применялись практически во всех административных округах Российской Федерации (кроме Республики Крым). Вакцина «Ультрикс®» была представлена только на территории Южного, Центрального и Приволжского административных округов.

Противогриппозные вакцины «Совигрипп®» и «Ультрикс®» ранее не применялись для иммунизации населения в рамках исполнения НКПП. Вакцина «Совигрипп®» является инактивированной, иммуноадьювантной, субъединичной противогриппозной, содержит адъювант «Совидон®», также как вакцины «Гриппол®» и «Гриппол® плюс» – адьювант «Полиоксидоний®».

В противогриппозной вакцине Ультрикс® не содержится адъювантов и консервантов. Для ее создания применена новая технология: разрушение вирионов вирусов гриппа с последующей самосборкой вирусных антигенов – виросом. В вакцине «Ультрикс®» содержится по 15 мкг гемагглютинина каждого штамма вирусов гриппа А(H1N1), А(H3N2), В, что соответствует рекомендациям ВОЗ. Особенностью этой вакцины является активация гуморального и клеточного иммунитета, которые, слаженно действуя и взаимодополняя друг друга, помогают организму противостоять не только эпидемическим штаммам вирусов гриппа, но и некоторым другим возбудителям инфекций, в том числе респираторным инфекциям негриппозной этиологии. Эти особенности противогриппозной вакцины «Ультрикс®» особенно важны для иммунизации населения из групп риска, в первую очередь для лиц пожилого возраста, у которых наблюдается постепенное возрастное снижение функций иммунной системы. Кроме того, эта категория населения очень часто имеет сопутствующую патологию разных систем и органов, что также оказывает отрицательное воздействие на иммунитет [11].

Анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. свидетельствует о том, что в целом заболеваемость этими инфекциями была в несколько раз выше, чем в предыдущие 4 года. В отдельные недели в отдельных регионах страны она оказалась выше, чем во время пандемии 2009–2010 гг. При этом показатели летальности были значимо ниже, в том числе за счет ежегодно возрастающего охвата иммунопрофилактикой [7] .

По данным Роспотребнадзора [2], эпидемический подъем заболеваемости гриппом в сезон 2015–2016 гг. на 52-й неделе (21–27.12.2015) характеризовался пятикратным (до 14%) увеличением доли циркулирующих вирусов гриппа. На 2–3-й неделе 2016 г. превышение эпидемических порогов было зарегистрировано в 13 субъектах РФ, когда доля циркулирующих вирусов гриппа увеличилась до 50%. Пик эпидемии этого сезона пришелся на 4–5-ю недели 2016 г. (25.01–7.02.2016). Эпидемические пороги были превышены соответственно в 74 и 68 субъектах с вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения. Длительность подъема заболеваемости в разных субъектах РФ была различной, средняя продолжительность составляла от 4 до 6 недель.

По данным Роспотребнадзора [2], эпидемический подъем заболеваемости гриппом в сезон 2015–2016 гг. на 52-й неделе (21–27.12.2015) характеризовался пятикратным (до 14%) увеличением доли циркулирующих вирусов гриппа. На 2–3-й неделе 2016 г. превышение эпидемических порогов было зарегистрировано в 13 субъектах РФ, когда доля циркулирующих вирусов гриппа увеличилась до 50%. Пик эпидемии этого сезона пришелся на 4–5-ю недели 2016 г. (25.01–7.02.2016). Эпидемические пороги были превышены соответственно в 74 и 68 субъектах с вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения. Длительность подъема заболеваемости в разных субъектах РФ была различной, средняя продолжительность составляла от 4 до 6 недель.

В период эпидемического подъема заболеваемости в сезон 2015–2016 гг. доля циркулирующих вирусов гриппа составляла 81,7–84,8% при абсолютном доминировании во всех субъектах страны вируса гриппа A(H1N1)2009 – соответственно 76,2 и 79,3% [2]. Полногеномное секвенирование и серологические исследования, проведенные в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, показали, что в 97,4% случаев идентифицированная РНК вируса гриппа A(H1N1)2009 была гомологична по гену гемагглютинина с вакцинным штаммом A/ California/07/2009(H1N1) и составляла 96,5–97,2% всех случаев индентификации РНК вируса гриппа в эпидемический сезон 2015–2016 гг. Штаммы вирусов гриппа А(H1N1)2009 и А(H3N2), выделенные от больных, по антигенному составу не отличались от вакцинных вирусов, рекомендованных ВОЗ в сезоне 2015–2016 гг. Согласно результатам зарубежных и отечественных исследований, ежегодная вакцинация против гриппа вакцинами, антигенный состав которых совпадает с вирусами гриппа, циркулирующими среди населения, обеспечивает эффективную защиту 80–90% взрослых и детей. Показано также, что если болезнь все-таки развивается, она протекает значительно легче и без тяжелых осложнений [12, 13] .

По официальным статистическим данным, за эпидемический сезон 2015–2016 гг. в целом по стране ОРВИ перенесли 12 573 469 человек, гриппом переболели 3 200 000 человек. По данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России (далее – ВЦМК «Защита»), проводившего оперативный мониторинг эпидемической обстановки по гриппу в Российской Федерации в рамках пилотного проекта Минздрава России [14], из 44 920 000 вакцинированных заболели гриппом 2 203 человека (4,9 на 100 тыс. населения), что составило 2,7% от числа всех заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом (0,0026 % от числа привитых). ОРВИ перенесли 675 396 человек (1508 на 100 тыс. населения). Практически все заболевшие из числа вакцинированных переносили респираторные вирусные инфекции в легкой форме.

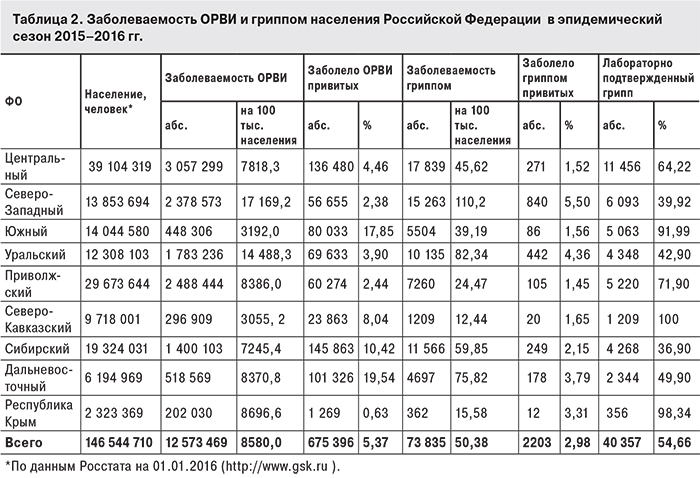

Результаты оперативного мониторинга ВЦМК «Защита» показали, что показатели заболеваемости населения ОРВИ и гриппом, в том числе среди привитых противогриппозной вакциной, и показатели смертности в субъектах различаются (табл. 2).

Наибольшее число заболевших гриппом среди привитых зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе (85 человек; иммунизация вакциной «Совигрипп®»), Свердловской области (74 человека; вакцины «Совигрипп®» и «Гриппол®»), Хабаровском крае (67 человек; вакцины «Совигрипп®» и «Гриппол®»), Нижегородской (63 человека; вакцина «Ультрикс®»), Мурманской (56 человек; вакцины «Совигрипп®»), Вологодской (53 человека; вакцина «Совигрипп®) и Томской (53 человека; вакцина «Гриппол®») областях.

В эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. в 68 регионах зарегистрировано 663 летальных исхода от гриппа с лабораторным подтверждением. В материалах от погибших выделены вирусы гриппа A(H1N1)2009 (657 случаев), гриппа А(H3N2) (6 случаев) и гриппа В (1 случай).

В эпидемическом сезоне 2015–2016 гг. в 68 регионах зарегистрировано 663 летальных исхода от гриппа с лабораторным подтверждением. В материалах от погибших выделены вирусы гриппа A(H1N1)2009 (657 случаев), гриппа А(H3N2) (6 случаев) и гриппа В (1 случай).

Максимальные показатели смертности от гриппа отмечены в Санкт- Петербурге и Мурманской области (2 на 100 тыс. населения), в Калужской (1,9), Белгородской и Тульской областях (1,6), в Севастополе (1,5), и Орловской области (1,4).

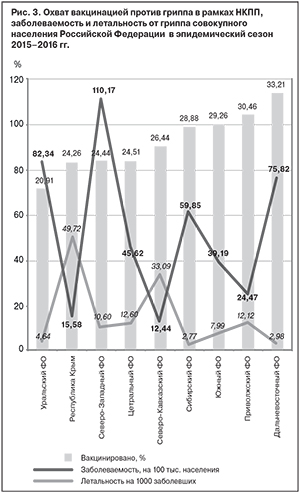

Заболеваемость гриппом и летальность от этой инфекции в сравнении с охватом вакцинацией в рамках НКПП населения Российской Федерации представлены на рис. 3 .

Эпидемиологический анализ показал, что высокие показатели смертности от гриппа зарегистрированы на территориях с самыми низкими показателями заболеваемости при самом высоком их лабораторном подтверждении (Северо-Кавказский ФО, Республика Крым). Так, в Республике Крым показатель заболеваемости гриппом составляет 15,6 на 100 тыс. населения при общероссийском показателе 50,4 на 100 тыс. населения, лабораторное подтверждение – 98,3% при общероссийском показателе 54,7%, летальность – 49,7 на 1000 заболевших при общероссийском показателе 9,0 на 1000 заболевших [14].

Изучение свойств циркулирующих вирусов гриппа позволяет в определенной степени прогнозировать клиническое течение заболевания. Показано, что молекулярно-генетические особенности вирусов гриппа А(H1N1)2009 способствуют развитию первичных вирусных пневмоний, а индукция чрезмерного синтеза цитокинов и хемокинов в дендритных клетках, макрофагах, эпителиальных клетках трахеи и бронхов с нарушением их баланса и усилением действия отдельных из них приводит к развитию «цитокинового шторма» – генерализации провоспалительного синдрома, поражению органов и инфекционно-токсическому шоку [15].

По данным Роспотребнадзора [7], на пике эпидемического подъема (4-я и 5-я недели 2016 г.) зарегистрировано максимальное число внебольничных пневмоний – соответственно 23 000 и 25 900 случаев, что превысило уровень заболеваемости прошлого года на 85% на 4-й неделе и в 2,3 раза – на 5-й неделе. Эти показатели были выше среднемноголетних (2011–2015 гг.) на 45–58%. Среди перенесших пневмонию 71% составили взрослые. Максимальное число заболеваний внебольничными пневмониями среди детей зарегистрировано в возрастных группах до 2 и 3–6 лет (75–77% от всех заболевших детей в возрасте до 17 лет) [7].

В эпидемический сезон 2015–2016 гг. летальным исходом закончились 0,8–1,0% заболеваний гриппом, что превысило среднемноголетние уровни на 11–36% [16]. Среди летальных исходов при гриппе выделяют острую токсическую смерть, которая наступает в первые 3–5 дней болезни; смерть, вызванную осложнениями, развивающимися в течение 2–4 недель; отсроченную смерть (через 3–4 мес.), связанную с декомпенсацией имеющихся хронических заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистых. В ходе эпидемиологического анализа эпидемического сезона 2015–2016 гг. не учитывали и не анализировали отсроченную летальность от гриппа, связанную с декомпенсацией хронических заболеваний, и летальность, не подтвержденную лабораторно [15].

По данным ВОЗ, смертность от гриппа в группах риска значительно выше, чем среди остальных заболевших. Так, показатели смертности среди людей с заболеваниями сердца и легких составляют 104 и 240 на 100 тыс. населения соответственно при показателе смертности вне групп риска 2 на 100 тыс. населения. Среди людей с несколькими хроническими соматическими заболеваниями смертность еще выше: среди больных сахарным диабетом и заболеваниями сердца – 481 случая на 100 тыс. населения; среди людей с заболевания сердца и легких – 870 [17, 18]. По данным Росстата [19], число людей с хронической патологией, соответственно относящихся к группе риска заболеваемости респираторными инфекциями вирусной этиологии и смертности от гриппа, растет и требует повышенного внимания и настороженности для приоритетной иммунизации и своевременного и адекватного проведения в этой популяции населения противовирусной терапии. Кроме того, у этой категории лиц чаще возникают неблагоприятные последствия гриппозной инфекции. Проведенные исследования показали, что у людей с хроническими болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем существует вероятность отсроченной смерти, ограниченной сроками сезонного подъема заболеваемости гриппом [15]. Эти сроки для конкретной территории определяют по дате первого зарегистрированного выделения вирусов гриппа и по дате последнего сообщения о его выделении. Далее ко второй дате добавляют 2 недели, что позволяет учесть практически все случаи отсроченной смерти [20]. Высокая смертность от гриппа регистрируется среди лиц пожилого возраста (103,5 на 100 тыс. населения) [21]. Одной из причин этого является снижение сопротивляемости организма, связанное, кроме прочего, с уменьшением активности антител в отношении вирусов гриппа по сравнению с показателями лиц моложе 45 лет [22].

По данным ВЦМК «Защита», из 663 умерших в прошедшем эпидемическом сезоне от лабораторно подтвержденного гриппа 16 (2,4%) погибли на дому. Смерть 13 из них связана с тем, что они не обращались за медицинской помощью или не были госпитализированы из-за отказов, в том числе родителей двух заболевших детей первого года жизни. Из числа умерших от гриппа 657 (99,1%) не были привиты. Среди умерших преобладали взрослые, почти треть из них составляли лица старше 60 лет (табл. 3).

Высокий охват школьников иммунопрофилактикой гриппа на протяжении последних лет (в 2015 г. – 58,2%) способствовал тому, что в эпидемический сезон 2015–2016 гг. было зарегистрировано только 3 летальных исхода. В тоже время низкий (около 25,7%) охват иммунопрофилактикой взрослого населения приводит к развитию достаточно большого числа тяжелых форм заболевания.

О тяжести заболеваний, вызванных вирусом гриппа А(H1N1)2009, свидетельствует анализ оперативных материалов ВЦМК «Защита». Установлено, что ранняя смертность в первые 5 дней болезни была вызвана токсическим шоком, полиорганной недостаточностью, стенозом гортани у детей дошкольного возраста. В нескольких случаях в 1-е сутки грипп спровоцировал инфаркт миокарда, ишемический инсульт и тромбоэмболию легочной артерии у лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой системы. Летальным исходом закончились 574 (86,6%) случая лабораторно подтвержденного гриппа, осложненного пневмонией (первичной вирусной, вирусно-бактериальной).

Результаты комиссионного разбора позволил установить основные причины, которые привели к летальности от гриппа пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом: отсутствие иммунизации у 99,1% умерших; недостаточно высокая иммунная прослойка против гриппа среди взрослого населения, не относящегося к группам повышенного риска (25,7% случаев); позднее (более 5 дней от начала заболевания) обращение за медицинской помощью (22,0%), поздняя (3 дня и более от даты обращения) госпитализация (18,24%); наличие сопутствующей патологии, особенно сочетанной (36%).

509 (76,7%) умерших от гриппа пациентов имели серьезную сопутствующую патологию. В рейтинге заболеваний, утяжеляющих течение гриппа, 1-е место занимала сочетанная патология сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, эндокринной системы (сахарный диабет и ожирение) в разных вариантах.

По данным ВЦМК «Защита», среди вакцинированных против гриппа умерли от пневмонии 6 человек. Все они имели тяжелую соматическую патологию: ожирение 4-й степени, новобразование легкого, язвенную болезнь желудка и панкреатит, сахарный диабет инсулинозависимый в стадии декомпенсации, ИБС и стенокардию напряжения.

В группу высокого риска развития осложнений и летальности входят беременные. Показатели летальности среди них при тяжелой гриппозной инфекции, вызванной вирусом А(H1N1)2009, в разных странах различны: в Греции – 0,7%, в Великобритании – 6,9%, в России – 0,3% [23–26]. По данным разных авторов [27–29], инфицирование беременных вирусом гриппа А(H1N1)2009 в 4–13 раз повышает риск тяжелого течения заболевания, более чем в 7 раз увеличивает необходимость госпитализации, на 30% увеличивает частоту преждевременных родов и на 40% – частоту родоразрешения путем кесарева сечения. В период пандемии 2009–2010 гг. в лечебно-профилактических учреждениях Забайкалья переболели гриппом 28% беременных (2394 из 8570 женщин, состоявших на диспансерном учете), что в 2,5 раза превысило показатель в общей популяции жителей Забайкальского края [30]. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, вакцинации подлежат беременные на любом сроке. Иммунизация матери защищает от заболевания детей до 6 мес. жизни [31].

С 2014 г. вакцинация беременных против гриппа внесена в НКПП. По данным ВЦМК «Защита», в эпидемический сезон 2015–2016 гг. от гриппа и его осложнений умерли 8 женщин на разных сроках беременности. Основными причинами смерти стали отсутствие иммунизации; позднее (более 5 дней от даты заболевания) обращение за медицинской помощью и соответственно поздняя госпитализация (3 случая); наличие сопутствующей сочетанной патологии у 6 женщин (хронический гепатит С, ВИЧ-инфекция, туберкулез на фоне алкоголизма, сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма и гипертония); развитие двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии с декомпенсацией и летальным исходом в ранние сроки (менее 7 дней от даты заболевания) – у 5.

Главной проблемой в настоящее время являются недооценка последствий гриппа для здоровья отдельного человека, трудового/учебного коллектива, а также экономические потери для каждого человека, предприятия и страны в целом. В этой связи важными являются исследования, доказывающие эффективность проводимых мероприятий, прежде всего вакцинации. Этот аспект учитывают и работодатели при планировании профилактических мероприятий. В эпидемический сезон 2013–2014 гг. вакцинация против гриппа 32% работников ОАО «РЖД» привела к прямой экономии денежных средств в размере 114,2 млн руб. только за счет снижения прямых затрат по оплате больничных листов (без учета экономии на сокращении выплат сверхурочных и потери прибыли). Косвенный экономический эффект от вакцинации против гриппа, обусловленный сокращением упущенной выгоды в производстве, для ОАО «РЖД» в 2013 г. составил 1,9 млрд руб. [31]. В эпидемический сезон 2014–2015 гг. проведение противогриппозной вакцинации позволило за 6 мес. сэкономить на предприятии с численным составов около 2000 человек 1 786 100 руб. [31].

По данным Минздрава России [32], иммунопрофилактика гриппа позволяет ежегодно предотвращать 825 111 случаев заболеваний и 5 775 847 дней трудопотерь. Предотвращенный экономический ущерб только от трудопотерь составляет почти 8,5 млрд руб. без учета расходов на лечение. Экономический ущерб от эпидемии гриппа и ОРВИ в России ежегодно составляет не менее 80% экономических потерь, наносимых инфекционными болезнями.

В 2014 г. суммарный ущерб государства от 1 случая острой инфекции верхних дыхательных путей достиг 13 370 руб., гриппа – 22 900 руб. [33].

В 2015 г. экономические потери, связанные с этой группой инфекций, составили 450 365 364 700 руб. Рейтинг экономического ущерба от гриппа снизился со 2-го места в 2005 г. до 10-го – в 2015 г. (1 250 582 200 руб.). Есть основания полагать, что подобная динамика может быть обусловлена регистрацией и учетом в отдельные периоды только лабораторно подтвержденных случаев этой инфекцией [7].

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать следующие выводы.

- Эпидемия гриппа в России имела широкое географическое распространение с вовлечением всех возрастных групп населения. Отмечена умеренная интенсивность эпидемического процесса в большинстве субъектов, его раннее (на 2–3-й неделе) начало и вовлечение в него южных регионов страны.

- Длительность эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в большинстве регионов была умеренной и составила в среднем 3–4 недели. В течение всего эпидемического подъема доминировал один тип вируса гриппа – А(H1N1)2009, не претерпевший серьезных мутаций.

- У привитых против гриппа лиц отмечена низкая заболеваемость (2,7% от числа заболевших) и отсутствие тяжелого течения болезни. Летальность от гриппа обусловлена, в основном, поздним обращением за медицинской помощью и наличием сопутствующих хронических заболеваний (сахарный диабет, хроническая сердечно-сосудистая патология, бронхиальная астма, ожирение, хронический гепатит, аутоиммунное состояние).

- Установлена высокая эффективность и безопасность отечественных противогриппозных вакцин «Гриппол®», «Гриппол® плюс», «Совигрипп®» и «Ультрикс®».

- Ежегодная иммунизация против гриппа является основным эффективным способом снижения интенсивности сезонного эпидемического подъема, уменьшения количества тяжелых форм заболевания и летальности от гриппа, а также способствует снижению заболеваемости инфекциями, вызванными респираторными вирусами негриппозной этиологии.