Сибирская язва (СЯ) – особо опасный зоосапроноз, вызываемый Bacillus anthracis (II группа патогенности). Биологический диморфизм возбудителя – существование в вегетативной и споровой формах – предопределил условия для проявления инфекционного процесса у человека и восприимчивых животных, сохранения эпизоотолого-эпидемического потенциала СЯ. Несмотря на выраженную тенденцию к снижению в Российской Федерации регистрируемого числа случаев заболеваемости СЯ среди животных и людей, отчетливо наметившуюся во второй половине XX в., многочисленные почвенные очаги этой инфекции диктуют необходимость проведения постоянного мониторинга за ней. Последняя крупная вспышка СЯ в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 г., в ликвидации которой принимали активное участие и сотрудники ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (далее – ЦНИИЭ), свидетельствует о сохранении высокого риска осложнения эпидемической и эпизоотологической ситуации [1]. Еще одной серьезной проблемой во всем мире остается биотерроризм с использованием спор B. anthracis.

Мониторингу за СЯ в ЦНИИЭ всегда уделялось большое внимание. Наиболее значимый вклад в становление и развитие риск-ориентированного надзора за СЯ внес коллектив лаборатории зоонозных инфекций (позднее переименованной в лабораторию эпидемиологии природно-очаговых инфекций). Под руководством академика Б.Л. Черкасского были проведены исследования, которые легли в основу формирования научно обоснованных положений и рекомендаций по совершенствованию надзора за инфекцией в РФ. Многие из них носят концептуальный характер.

В преддверии 60-летнего юбилея ЦНИИЭ нельзя не отметить вклад сотрудников института в области организации системы эпидемиологического надзора и диагностики СЯ. Ниже приведем наиболее значимые из них.

Каталогизация стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов

Основой надзора за СЯ в Российской Федерации являются учет, паспортизация и анализ проявлений активности стационарно неблагополучных по СЯ пунктов (СНП). К значимым достижениям, безусловно, следует отнести учет всех зарегистрированных случаев заболевания среди животных и людей, вошедших в справочник «Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве населенных пунктов Российской Федерации» (2005) под редакцией Б.Л. Черкасского. Справочник является уникальным изданием, содержит сведения о 72 000 вспышек в более чем 35 000 СНП на территории РФ, причем по многим субъектам – со второй половины XIX в. Информация по каждому СНП включает его название и административное подчинение, годы проявления активности СЯ в пункте. Эта огромная и кропотливая работа, проводившаяся несколько лет, позволила сделать первый шаг к ранжированию территорий по рискам осложнения СЯ, степени эпидемиолого-эпизоотологической активности и разработке электронных кадастров с применением ГИС-технологий.

На базе материалов «Кадастра стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации» (2005), разработана его электронная версия. В едином компьютерном банке были собраны данные санитарно-эпидемиологической, ветеринарной служб и географическая информация, что позволило провести сопряженный анализ показателей заболеваемости людей, животных, географических, климатических, почвенных особенностей неблагополучных по СЯ территорий. Электронный кадастр СНП позволил автоматизировать процессы ввода, хранения, поиска и обработки эпидемиологических и эпизоотологических данных. Электронная база данных легла в основу ГИС СНП, элементы которой позволили автоматизировать процесс эпидемиологического анализа путем картографирования и существенно расширили набор инструментов для проведения пространственного и временного анализа эпидемиологической и эпизоотологической информации1.

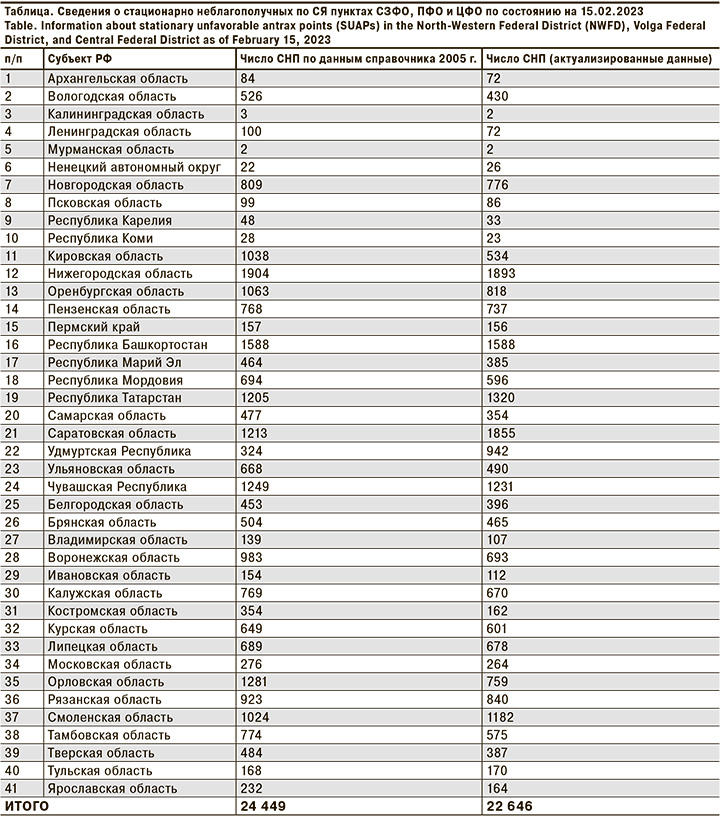

Вскоре стало очевидно, что многие сведения, указанные в справочнике 2005 г., требуют актуализации с учетом административно-территориальных изменений, исчезновения многих населенных пунктов. Согласно Постановлению Главного санитарного врача РФ А.Ю. Поповой № 180 от 12.12.2016 «О дополнительных мероприятиях, направленных на профилактику сибирской язвы в РФ», принятых после ликвидации вспышки на Ямале, коллектив лаборатории эпидемиологии природно-очаговых инфекций приступил к актуализации сведений СНП. Требовалось уточнить названия населенных пунктов и их административное подчинение; фактическое наличие на сегодняшний день, так как многие были упразднены (ликвидированы или вошли в состав другого населенного пункта); определить географические координаты, что позволило бы разработать базы данных для создания электронного кадастра уже на основе географических координат пункта. ЦНИИЭ были «закреплены» 3 федеральных округа – Северо-Западный (СЗФО), Приволжский (ПФО) и Центральный (ЦФО), причем последние 2 с самым большим числом и максимальной плотностью СНП в РФ. По данным справочника 2005 г., в ПФО и ЦФО к началу XXI в. было учтено соотве ственно 12 812 и 9856 СНП. Доля пунктов, подлежащих анализу, составила почти 70% общего числа всех СНП в стране.

Актуализация кадастра СНП в 2019 г. показала тенденцию к сокращению числа учтенных пунктов практически во всех субъектах, за исключением Саратовской области, Республики Удмуртия и Республики Башкортостан (см. таблицу). Многие небольшие населенные пункты (деревни, хутора и т. п.) вошли в состав более крупных. В случае, если проверенная нами информация о бывших населенных пунктах, ранее учтенных в справочнике 2005 г., подтверждалась и была возможность установить их координаты, СНП не исключали из общего списка (с добавлением соответствующей пометки «бывший населенный пункт»). Мы считаем, что механическое удаление бывших СНП на карте может привести к искусственному занижению возможного риска осложнения эпизоотолого-эпидемической ситуации на данной территории.

Коллективом разработано несколько баз данных СНП, на которые были получены свидетельства о государственной регистрации2-4.

Между тем сохранившиеся сведения о локализации почвенных очагов СЯ как объектов биологической опасности свидетельствуют о существенном занижении их фактического числа (прежде всего, сибиреязвенных скотомогильников, находящихся на ветеринарном учете). К примеру, на 776 СНП в Новгородской области приходится только 4 сибиреязвенных захоронения (СЯЗ). И такая ситуация прослеживается практически в каждом субъекте.

Разработка электронного кадастра СНП и почвенных очагов сибирской язвы с применением геоинформационных систем

Картирование СНП с данными проявления их активности, а также учет всех сибиреязвенных захоронений с известными географическими координатами позволяют не только наглядно, но и объективно оценить риск возникновения неблагополучия по СЯ на конкретной территории.

При актуализации сведений проведенное нами геокодирование СНП позволило перейти к разработке электронных кадастров на основе координат каждого СНП. Впервые в РФ в ЦНИИЭ в 2022 г. был разработан электронный кадастр СНП и почвенных очагов СЯ на территории СЗФО, представленный в виде веб-сайта5. Программа позволяет визуализировать не только пространственное расположение СНП, но и всех учтенных почвенных очагов СЯ на карте округа. Каждый объект имеет цветовую индикацию в зависимости от его классификации: все СНП помечены синим цветом, СЯЗ – красным (рисунок, см. на вклейке). Пользователь имеет возможность ознакомиться с полной информацией о каждом учтенном объекте, узнать его географические координаты, название, административное подчинение, годы проявления активности СЯ в населенном пункте и их кратность (для СНП); координаты, годы захоронения павших от СЯ животных, тип захоронения и другие данные из ветеринарных карточек (для СЯЗ). Вход в программу контролируемый, осуществляется по логину и паролю. Имеется возможность редактирования данных администраторами сайта. Разработанный программный алгоритм может быть использован для создания электронных кадастров СНП и СЯЗ в других федеральных округах или отдельных субъектах.

Сведения, почерпнутые из электронного кадастра СНП и почвенных очагов, могут быть использованы при проведении комплексной оценки риска здоровью населения, проживающего вблизи СЯЗ. Заключение о степени риска необходимо для обоснования размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ) сибиреязвенных скотомогильников при разработке проектов СЗЗ.

Риск-ориентированный надзор за СЯ

Не вызывает сомнения, что для повышения эффективности управления эпидемическим процессом необходим комплексный подход, направленный не только на получение объективных данных по заболеваемости людей и восприимчивых животных, но и на анализ основных факторов, оказывающих влияние на формирование условий для реализации инфекционного процесса.

Сравнительно новое направление – риск-ориентированный надзор за СЯ – получило свое развитие уже после кончины Б.Л. Черкасского, положившего ему начало. Основные результаты работы были отражены в многочисленных публикациях и диссертационных работах6–9. Впервые по совокупности оценки биологических, социальных, природных факторов, эпизоотологической и эпидемической ситуации, характеристики почвенного очага были разработаны и утверждены Главным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой методические рекомендации МР 3.1.0232-21 «Оценка эпидемиологической опасности почвенных очагов сибирской язвы». Этот документ стал настольным пособием для специалистов, занятых в подготовке проектов СЗЗ СЯЗ. Для установления (уменьшения) размеров СЗЗ СЯЗ, согласно Постановлению Правительства РФ № 222 от 18.03.2018, необходимо провести комплексную оценку риска для здоровья населения скотомогильника. Отметим, что вышеуказанные МР были разработаны по инициативе ЦНИИЭ , который также выступил основным разработчиком этого документа.

Сегодня институт является ведущим в РФ экспертным учреждением науки в вопросах оценки риска для здоровья населения СЯЗ, оказывая научную, практическую и консультативную помощь населению и различным организациям в вопросах оценки риска СЯЗ и установления СЗЗ СЯЗ. Коллективом подготовлены более 80 заключений по оценке риска для здоровья населения СЯЗ, проектов СЗЗ СЯЗ и программ по отбору проб окружающей среды (почвы, воды, ила) на наличие возбудителя СЯ (биологический фактор).

Лабораторная диагностика СЯ

Инфекционные циклы с пассажами через животных являются эволюционным механизмом сохранения B. anthracis как вида. В абиотической среде B. anthracis преимущественно обнаруживается в форме спор, находясь в метаболическом покое. Вегетативные клетки B. anthracis являются основной формой существования внутри хозяина. Кроме того, идентичность в последовательности ДНК между штаммами B. cereus – типичного представителя почвенной микрофлоры с убиквитарным распространением и B. anthracis составляет более 95%. Это обстоятельство необходимо учитывать при диагностике СЯ. Из-за высокой вирулентности и летальности B. anthracis заболевание необходимо диагностировать точно и быстро. Кроме того, для проведения комплексной оценки риска здоровью населения СЯЗ (анализ биологического фактора) и для мониторинга заболевания важно иметь надежные методы диагностики. И в вопросах диагностики и идентификации возбудителя СЯ также нельзя не отметить вклад ЦНИИЭ.

Вирулентный штамм B. anthracis имеет 2 плазмиды: pXO1 и pXO2. Отсутствие хотя бы одной из них приводит к значительному снижению вирулентности вплоть до полной ее утраты. Метод ПЦР позволяет определить наличие в образце патогенных штаммов возбудителя СЯ по наличию специфических для них плазмид pXO1 и pXO2. В ЦНИИЭ разработан и выпускается набор реагентов «АмплиСенс Bacillus anthracis-FRT», который позволяет выявлять вегетативные и споровые формы B. anthracis в биологическом материале и объектах окружающей среды, а также их плазмидный состав путем выявления генов pagA (плазмида pXO1) и capA (плазмида pXO2).

Впервые в РФ в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009–2014 годы)» в нашем институте был разработан ДНК-чип для выявления маркеров возбудителей особо опасных инфекций, в том числе СЯ, одновременно с возбудителями чумы, туляремии, холеры, легионеллеза и бруцеллеза. С целью повышения эффективности гибридизации на ДНК-чипе была разработана оригинальная методика, дополнительно включающая стадию транскрипции. На этой стадии с помощью фермента ДНК-зависимой РНК-полимеразы бактериофага Т7 происходит синтез одноцепочечной РНК на матрице двухцепочечных фрагментов ДНК, полученных на этапе ПЦР-амплификации, с одновременным встраиванием рибонуклеозидтрифосфатов, меченных биотином. При исследовании образцов, подозрительных на инфицированность сибиреязвенным микробом, могут быть получены следующие результаты гибридизации: pagA+ capB+ – вирулентные штаммы B. anthracis (рХО1+, рХО2+); pagA– capB+ – авирулентные штаммы B. anthracis (рХО1–, рХО2+); pagA+ capB– – авирулентные штаммы B. anthracis (рХО1+, рХО2–). Аналитическая чувствительность ДНК-чипа в отношении выявления B. anthracis по результатам проведенных испытаний составила от 1 × 103 м.к./мл, при этом метод позволял дифференцировать как моноплазмидные, так и биплазмидные штаммы B. anthracis [10].

В заключение хотелось бы отметить, что предстоит решить еще немало насущных практических вопросов в области эпидемиологического надзора в РФ за СЯ. По-прежнему актуальными и проблемными остаются работы по установлению СЗЗ почвенных очагов СЯ. Не вызывает сомнения необходимость пересмотра ряда нормативных документов в этой сфере. Методы лабораторной диагностики должны совершенствоваться в направлении сокращения времени проведения анализа без потери аналитической и диагностической чувствительности и специфичности. Развиваемые, в том числе при активном участии ЦНИИЭ, современные молекулярно-генетические, иммунологические и геоинформационные технологии будут определять дальнейшие перспективы совершенствования эпидемиологического надзора за СЯ.