Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), остается одной из основных проблем для глобального здравоохранения. В 2014 г. Объединенная программа (ООН) по ВИЧ/СПИД (The joint United Nations Programme on HIV/AIDS, UNAIDS) утвердила программу «90–90–90», которая к 2020 г. подразумевала повышение доли диагностированных случаев ВИЧ до 90% всех инфицированных, обеспечение охвата эффективной антиретровирусной терапией (АРТ) до 90% тех, кто знает о своем положительном ВИЧ-статусе, а также достижение вирусной супрессии у 90% инфицированных ВИЧ, принимающих терапию [1]. Позднее, в программе «95–95–95», цели трансформировали в сторону повышения указанных показателей до 95% после достижения целей «90– 90– 90» [2].

С 2010 по 2019 гг. наблюдалось общемировое снижение заболеваемости ВИЧ приблизительно на 23% и смертности от синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) на 39%. Несмотря на это, UNAIDS отмечает невыполнение целей по снижению заболеваемости и смертности, связанных с ВИЧ-инфекцией [3].

Ситуация с ВИЧ-инфекцией в России также остается напряженной. По данным статистической формы № 61, в 2019 г. в России зарегистрирован 863 901 чел. с антителами к ВИЧ, что составляло около 0,59% всего населения страны. Показатель пораженности населения в том же году достиг 588,6 случая на 100 тыс. населения. Всего было выявлено 80 124 новых случая ВИЧ- инфекции, таким образом, заболеваемость составила 54,6 случая на 100 тыс. населения. Общее число смертей от ВИЧ-инфекции составило 20 088 чел. Следует отметить, что данные, публикуемые Специализированной научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии и профилактики СПИДа в составе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, показывают более высокую пораженность, заболеваемость и смертность от ВИЧ- инфекции, что объясняется методологией сбора и обработки информации [4].

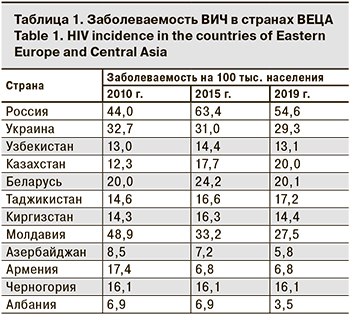

В настоящее время основная заболеваемость, распространенность и смертность от ВИЧ-инфекции сосредоточены в двух регионах – Африканском и в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) [5, 6]. Международные сопоставления России со странами ВЕЦА показывают, что заболеваемость ВИЧ в нашей стране, по данным за 2019 г., остается самой высокой, при этом показатель в Украине приблизительно вдвое ниже российского и составляет 29,3 против 54,6 на 100 тыс. населения (табл. 1). Россия также является лидером по пораженности ВИЧ-инфекцией среди стран ВЕЦА [5, 7]. Хотя отчасти это может являться следствием лучшей диагностики ВИЧ-инфекции в нашей стране, не следует полностью исключать возможность более тяжелой эпидемической ситуации в России по сравнению с соседями.

Аналогично программам UNAIDS в Российской Федерации для борьбы с ВИЧ-инфекцией к 2024 г. поставлена цель «90–90–90»1 . Первые 2 цели «95–95–95» установлены до 2030 г. [9], при этом одной из дополнительных целей является практически двукратное снижение числа новых случаев заболевания2. Для оценки состояния эпидемии ВИЧ в России и прогнозирования перспектив реализации стратегических целей правительства, определенных Указом Президента РФ № 204 от 07 мая 2018 г., интерес представляет текущая оценка социального и экономического бремени ВИЧ-инфекции в России, которая позволит определить возможные резервы улучшения социальных и экономических показателей развития страны при успешном контроле заболевания.

Цель исследования – оценка социально-экономического бремени распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации по состоянию на 2019 г.

Материалы и методы

При оценке социально-экономического бремени учитывали негативные эффекты и расходы, связанные с распространением ВИЧ-инфекции в России. Таким образом, бремя изучали «в срезе» с учетом всех взрослых лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), на горизонте одного года анализа – 2019-го, в то время как отдаленные эффекты и расходы (возникающие за пределами горизонта анализа) не учитывали.

Для оценки социального бремени ВИЧ-инфекции в России нами разработана модель влияния заболевания на демографические показатели (рис. 1).

Социальное бремя ВИЧ-инфекции определяли как разницу между фактическими значениями демографических показателей (рождаемости, смертности, ожидаемой при рождении продолжительности жизни, числа потерянных лет жизни и других) за 2019 г. и расчетными значениями показателей, исходя из предположения об успешном контроле ВИЧ-инфекции среди взрослого населения Российской Федерации. Предполагалось, что успешный контроль над ВИЧ- инфекцией выражается в том, что ЛЖВ не будут умирать вследствие ВИЧ, у них не будут возникать ВИЧ-ассоциированные инфекции, улучшится качество их жизни и репродуктивное поведение. Предполагалось, что по всем указанным характеристикам ЛЖВ станут сопоставимы с общей популяцией жителей нашей страны.

В качестве основных источников для оценки социального бремени были использованы данные Федеральной службы государственной статистики, ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, ФГБУ «Центральный НИИ организации и автоматизации здравоохранения» Минздрава России, демографических исследований Российской экономической школы.

Для определения экономического бремени заболевания учитывали прямые медицинские и немедицинские затраты и косвенные экономические затраты. Прямые медицинские затраты включали расходы:

- на лекарственное обеспечение инфицированных ВИЧ, в том числе с ВИЧ-ассоциированными заболеваниями: туберкулезом, гепатитами B и C;

- тестирование населения на ВИЧ-инфекцию;

- амбулаторно-поликлиническое и стационарное лечение инфицированных ВИЧ и ВИЧ- ассоциированными заболеваниями.

Данные о расходах на тестирование получали из отчетов о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» за 2018–2019 гг. [8] и данных по числу тестирования в 2018–2019 гг. Расходы на лекарственное обеспечение оценивали по данным портала государственных закупок, Международной коалиции по готовности к лечению [9] и данных компании IQVIA относительно закупок на терапию туберкулеза, в том числе туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Для оценки расходов на лечение использовали данные клинических рекомендаций по терапии ВИЧ-инфекции и туберкулеза [10, 11], государственную статистику новых случаев заболеваний и нормативы финансовых затрат, предусмотренных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за 2019 г. [12].

Прямые немедицинские затраты оценивали на основании данных о социальной поддержке инвалидов, получивших свой статус вследствие ВИЧ, которые складываются из ежемесячных денежных выплат и фиксированных выплат работающим/неработающим инвалидам. При этом для оценки численности живущих инвалидов вследствие ВИЧ предполагалось, что их доля в общем числе инвалидов сопоставима с долей лиц, впервые признанных инвалидами из-за ВИЧ-инфекции, в общем числе лиц, впервые признанных инвалидами в России.

Косвенные экономические затраты были рассчитаны на основе оценки потерь в ВВП, в том числе потерь заработной платы, от преждевременной смертности и инвалидизации населения по причине ВИЧ. При анализе не учитывали отложенные экономические затраты. Оценку экономического бремени проводили в соответствии с действующими методическими рекомендациями Минздрава, Минфина и Минэкономразвития России и их подведомственных учреждений3,4.

Результаты

Социальное бремя ВИЧ

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2019 г. было зарегистрировано 20 088 смертей по причине болезни, вызванной ВИЧ. В ходе оценки социального бремени заболевания исходили из того, что при условии успешного контроля за ВИЧ-инфекцией смертность данных лиц соответствовала бы половозрастным коэффициентам смертности для всего населения России в целом. В итоге бремя ВИЧ по критерию дополнительной смертности взрослого населения составило 19 941 чел. (из них в трудоспособном возрасте – 19 135 чел.). Таким образом, коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте в 2019 г. мог бы оказаться на 23,1 случая на 100 тыс. населения ниже при условии успешного контроля за ВИЧ-инфекцией.

В результате преждевременной смертности женщин репродуктивного возраста, а также снижения мотивации иметь детей у женщин, живущих с ВИЧ, рождаемость в России в 2019 г. снизилась на 5845 детей. Таким образом, из-за дополнительной смертности и снижения рождаемости, вызванных ВИЧ-инфекцией, естественный прирост населения России в 2019 г. оказался на 25 786 чел. ниже, чем в случае успешного контроля за ВИЧ-инфекцией (табл. 2).

Ожидаемая при рождении продолжительность жизни (ОПЖ) в Российской Федерации в 2019 г. в случае успешного контроля за ВИЧ-инфекцией составила бы 73,64 года по сравнению с фактическим значением показателя – 73,33, таким образом, за 2019 г. снижение ОПЖ из-за ВИЧ-инфекции равнялось 0,3 года.

Число потерянных лет жизни в результате ВИЧ-инфекции на территории Российской Федерации в 2019 г. составило 9971 человеко-лет, при этом число потерянных лет жизни с поправкой на ее качество – 216 749 человеко-лет. Поскольку ВИЧ ассоциируется не только с дополнительной смертностью, но и с потерей трудоспособности, нами было рассчитано число потерянных лет жизни в результате ВИЧ-инфекции с поправкой на нетрудоспособность, которое в 2019 г. составляло 66 649 года.

Экономическое бремя ВИЧ-инфекции

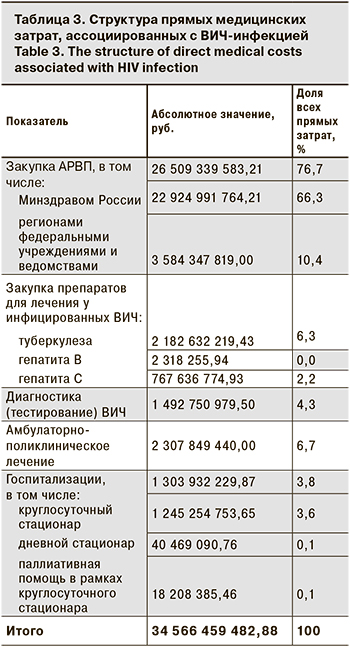

Общая величина прямых медицинских затрат на скрининг, диагностику и лечение ВИЧ-инфекции в России в 2019 г. составила 34,6 млрд рублей (табл. 3). Среди них наибольшую долю занимает закупка антиретровирусных препаратов (АРВП) – 26,5 млрд руб., или 76,7% от всей группы затрат, из них 22,9 млрд руб. (66,3% всех прямых затрат) составляют закупки Министерства здравоохранения, 3,6 млрд руб. (10,4% всех прямых затрат) – закупки регионов и иных федеральных ведомств. Второй по размеру расходов статьей является амбулаторно-поликлиническое лечение – 2,3 млрд руб., или 6,7%. Третьим по объему затрат компонентом является обеспечение противотуберкулезными препаратами больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/ туберкулез – 2,2 млрд руб., или 6,3%. Наименьшую долю занимают закупки препаратов для лечения больных с сочетанной инфекцией ВИЧ/гепатит В – 2,3 млн руб., или 0,01%.

Общий размер прямых немедицинских затрат в 2019 г. составил около 12,86 млрд руб. Большая часть расходов приходилась на выплаты инвалидам II группы – 6,73 млрд руб, или 52,3%, поскольку в большинстве случаев по причине ВИЧ больным присваивается именно эта группа инвалидности. Выплаты инвалидам I группы составляли 3,5 млрд руб., инвалидам III группы – 2,63 млрд руб.

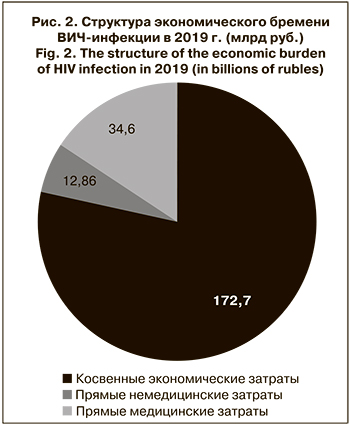

ВИЧ-инфекция приводит к преждевременной смертности населения, преимущественно в трудоспособном возрасте, а также к стойкому ограничению трудоспособности у части ЛЖВ. С учетом этого общий размер косвенных затрат в виде упущенного выпуска товаров и услуг в 2019 г. составил 172,7 млрд руб., в том числе 78,9 млрд руб. – потери в заработной плате населения вследствие ВИЧ.

Рис. 2 обобщает распределение экономических потерь, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией. Общий объем экономического бремени составил 220,1 млрд руб., или около 0,2% ВВП. Большая часть расходов приходится на косвенные экономические затраты – 172,7 млрд руб., или 78,4%. Вторым по объему затрат компонентом являются прямые медицинские затраты – 34,6 млрд руб., или 15,7%.

Обсуждение

В России, как и в большинстве стран ВЕЦА, чертами современного этапа распространения ВИЧ-инфекции являются выход заболевания из ключевых групп риска (больные наркоманией, заключенные, гомо- и бисексуалы), а также закрепление диапазона от 30 до 44 лет в качестве основного возраста первичной постановки диагноза. Распространение заболевания приводит к росту смертности населения (преимущественно трудоспособного возраста) и снижению рождаемости за счет снижения количества женщин репродуктивного возраста и отказа женщин с диагностированной ВИЧ- инфекцией от рождения детей. ЛЖВ в России умирают преимущественно в возрасте 35–44 лет, однако среди женщин также наблюдается высокая смертность в более молодом возрасте – 25–34 года.

Контроль за ВИЧ-инфекцией способен внести ощутимый вклад в достижение национальных целей, определенных к 2024 г. Указом Президента от 07 мая 2018 г. № 204 и к 2030 г. – Указом Президента от 21 июля 2020 г. № 474. Например, в 2019 г. ожидаемая при рождении продолжительность жизни россиян составляла 73,3 года. Согласно нашим расчетам, при отсутствии негативного влияния ВИЧ-инфекции данный показатель мог бы вырасти до 73,6 года, то есть на 4 мес. Это могло бы обеспечить 6,4% необходимого роста до поставленной майским указом цели – 78 лет. При этом, согласно нашим расчетам, потенциал увеличения ОПЖ за счет успешного контроля за ВИЧ- инфекцией превосходит вклад снижения смертности от новообразований (+0,2 года), младенческой смертности (+0,02 года) и смертности от дорожно-транспортных происшествий (+0,2 года), предусмотренных соответствующими федеральными проектами.

Учитывая, что большинство смертей от ВИЧ- инфекции затрагивает население в трудоспособном возрасте, существенный вклад ВИЧ-инфекция вносит и в снижение демографических показателей данной группы населения. В частности, вклад ВИЧ в смертность населения в трудоспособном возрасте в 2019 г. оценивается в 23,1 случая на 100 тыс. населения. Адекватный контроль за ВИЧ-инфекцией позволил бы снизить данный показатель до 470,2 случая на 100 тыс. населения (при целевом значении к 2024 г. менее 350 случаев на 100 тыс. населения).

Кроме того, снижение смертности населения на 19 941 случай и рост рождаемости на 5845 детей сказались бы на достижении цели в обеспечении положительного естественного прироста населения к 2024 г. При условии успешного контроля за ВИЧ-инфекцией в 2019 г. он мог бы составить 291 447 чел. (по сравнению с фактическим значением 317 233 чел.), а среднегодовая численность населения – 146 777 600 (на 12 893 чел. больше, чем фактически в 2019 г.). Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 г. мог бы оказаться на 0,01 пункта выше (1,51 по сравнению с фактическим значением в 1,50) при целевом значении к 2024 г. – 1,70.

Согласно полученным результатам, экономическое бремя ВИЧ-инфекции в 2019 г. достаточно существенно – 220,1 млрд руб., или 0,2% ВВП. Такой показатель сопоставим с потерями от распространения инфаркта миокарда (0,25% ВВП) [13] и превышает экономическое бремя рака легкого (0,14% ВВП) [14].

При этом большую часть экономического бремени составляют косвенные экономические затраты (78,4%), а на долю прямых медицинских затрат приходится только 15,7%. Косвенно это может говорить о значительном потенциале прямых инвестиций в борьбу с ВИЧ, так как рост прямых медицинских затрат на мероприятия по контролю за инфекцией может окупиться за счет снижения косвенных экономических потерь.

Выводы

1. Распространение ВИЧ-инфекции в России наносит значительный урон социальному и демографическому развитию страны, который заключается в увеличении смертности, снижении рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни россиян. Преимущественно болезнь затрагивает молодое население, что приводит к существенным потерям в экономике, в том числе в доходах населения и бюджета.

2. Совершенствование подходов к диагностике и лечению ВИЧ-инфекции может обеспечить существенный вклад в достижение демографических показателей, зафиксированных в президентском Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г.». При этом высокая доля косвенных экономических потерь в структуре экономического бремени от распространения ВИЧ-инфекции может указывать на то, что дополнительные расходы на диагностику и лечение ВИЧ-инфекции стоит рассматривать как инвестиции, так как они могут быть компенсированы путем снижения экономических потерь.