Главными причинами внедрения флюорографии (ФЛГ) органов грудной клетки как метода профилактического выявления туберкулеза органов дыхания (ТОД) в конце 40-х годов прошлого века стали высокая пропускная способность, низкая себестоимость обследования и возможность архивирования его результатов. По данным Минздрава России, профилактическое выявление ТОД в настоящее время составляет 55,7%, а охват населения ФЛГ в течение года – около 63% [1, 2].

Актуальность проблемы выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией не вызывает сомнений, это связано как с постоянным ростом заболеваемости среди таких пациентов, так и с особенностями начала и течения заболевания [1, 3–5].

В странах с высоким бременем туберкулеза ВОЗ рекомендует использовать рентгенографическое исследование органов грудной клетки в качестве первоначального скрининга только при очень высокой (20% и более) распространенности туберкулеза среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), а также при наличии жалоб пациента на слабость, потливость, лихорадку и уменьшение веса. В рекомендациях отмечается, что добавление рентгенологического исследования к скринингу клинических симптомов у ЛЖВ увеличивает прогностическое значение отрицательного результата исследования лишь на 1% [6, 7].

ФЛГ органов грудной клетки в настоящее время является приоритетным направлением для активного выявления туберкулеза в РФ1,2 [8–10]. В клинико-экономическом исследовании, проведенном С.А. Стерликовым и соавт. [11] показано, что стоимость выявления 1 случая заболевания туберкулезом равна 57 998,26 руб., при стоимости 1 ФЛГ-обследования 49,51 руб.

Согласно приказу Минздрава России от 21.03.2017 № 124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»3, больные ВИЧ-инфекцией являются единственной медицинской группой риска, кому плановое ФЛГ-обследование регламентировано проводить 2 раза в год. В условиях пенитенциарной системы ФЛГ-обследование дважды в год проводится всем осужденным, независимо от их ВИЧ-статуса (приказ Минздравсоцразвития и Минюста России от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»4).

В настоящее время в научной литературе активно обсуждаются вопросы скиалогических признаков туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных пациентов в зависимости от степени иммуносупрессии. Подавляющее большинство исследований показывает, что при ТОД для пациентов с выраженной иммуносупрессией наиболее характерно поражение внутригрудных лимфатических узлов, очаговые и интерстициальные изменения в легких. А при оценке в динамике наблюдается отсутствие «классических» признаков туберкулеза: полиморфных очагов, реакции окружающей легочной ткани, уплотнения плевральных листков, сформированных трехслойных каверн [12, 13]. В ряде отечественных исследований [10, 12, 14] показано, что более 90% случаев ТОД у ВИЧ-инфицированных пациентов выявляют при обращении.

В настоящее время в научной литературе активно обсуждаются вопросы скиалогических признаков туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных пациентов в зависимости от степени иммуносупрессии. Подавляющее большинство исследований показывает, что при ТОД для пациентов с выраженной иммуносупрессией наиболее характерно поражение внутригрудных лимфатических узлов, очаговые и интерстициальные изменения в легких. А при оценке в динамике наблюдается отсутствие «классических» признаков туберкулеза: полиморфных очагов, реакции окружающей легочной ткани, уплотнения плевральных листков, сформированных трехслойных каверн [12, 13]. В ряде отечественных исследований [10, 12, 14] показано, что более 90% случаев ТОД у ВИЧ-инфицированных пациентов выявляют при обращении.

Таким образом, следует признать, что в настоящее время недостаточно научных данных об эффективности профилактической ФЛГ у ЛЖВ для выявления туберкулеза.

Цель исследования – изучить эффективность плановой ФЛГ для выявления туберкулеза у лиц с различным ВИЧ-статусом, отбывающих наказание в исправительной колонии.

Материалы и методы

Исследование проводили в мужской исправительной колонии № 7 Федеральной службы исполнения наказаний России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в течение 4 лет – с 2013 по 2016 гг. Колония строгого режима, в ней отбывают наказание лица с рецидивами преступлений, осужденные на срок от 4 до 25 лет. Средняя наполняемость колонии – 1500 человек. Все осужденные проходили ФЛГ-обследование 2 раза в год. За весь период наблюдения соотношение ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных лиц оставалось практически одинаковым и составляло 1:2 (см. рисунок).

Срок отбывания наказания ВИЧ-негативными лицами составил 545 дней по медиане, ВИЧ-позитивными – 342 дней. Всего проведено 11 889 ФЛГ: 7566 (63,64%) – лицам без ВИЧ-инфекции и 4323 (36,36%) – ЛЖВ.

Срок отбывания наказания ВИЧ-негативными лицами составил 545 дней по медиане, ВИЧ-позитивными – 342 дней. Всего проведено 11 889 ФЛГ: 7566 (63,64%) – лицам без ВИЧ-инфекции и 4323 (36,36%) – ЛЖВ.

Всех участников исследования с подозрением на ТОД направляли на обследование в туберкулезную больницу для осужденных. Диагностический алгоритм обследования включал сбор анамнеза, жалоб, данных объективного обследования; рентгенографию и линейную томографию органов грудной клетки; клинический и биохимический анализы крови; исследование мокроты трехкратно методом микроскопии и посева, а у части больных – и молекулярно-генетическими методами.

Проанализированы медицинские документы осужденных, у которых заболевание туберкулезом было определено решением врачебной комиссии туберкулезной больницы для осужденных.

Все сведения о выявленных случаях заносили в таблицу Microsoft Excel 2003, обработка данных осуществлена с помощью программы Statistica v.6. Для оценки различий значений в группах сравнения использовали для качественных показателей критерий χ2, для количественных – дисперсионный анализ. Различия считали статистически достоверными при p < 0,05.

Результаты

Было выявлено 154 случая туберкулеза: 45 (29,2%) – у лиц без ВИЧ-инфекции (37 впервые выявленных случаев, 8 рецидивов) и 109 (70,8%) – у ВИЧ-инфицированных (99 впервые выявленных случаев, 10 рецидивов). Средний возраст больных без ВИЧ-инфекции составил 36,7 ± 8,4 года, ВИЧ-инфицированных – 34,5 ± 5,2 года (р > 0,05).

Среди больных с ВИЧ-негативным статусом у 84,4% (34 человека) туберкулез был выявлен по лучевому скринингу, а среди ВИЧ-инфицированных – только у 55,0% (60 человек; р < 0,05), то есть практически у каждого второго больного ВИЧ-инфекцией (49 человек, 45,0%) туберкулез развивался в период между ФЛГ-обследованиями. Среди пациентов, выявленных при обращении за весь период наблюдения, 87,5% были инфицированы ВИЧ (табл. 1).

Среди больных с ВИЧ-негативным статусом у 84,4% (34 человека) туберкулез был выявлен по лучевому скринингу, а среди ВИЧ-инфицированных – только у 55,0% (60 человек; р < 0,05), то есть практически у каждого второго больного ВИЧ-инфекцией (49 человек, 45,0%) туберкулез развивался в период между ФЛГ-обследованиями. Среди пациентов, выявленных при обращении за весь период наблюдения, 87,5% были инфицированы ВИЧ (табл. 1).

Учитывая скорость прогрессирования туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, были проанализированы данные о наличии жалоб и общем состоянии пациентов на момент регистрации случая туберкулеза. 26 (57,8%) больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции и 40 (36,7%) больных с коинфекцией жалоб не предъявляли (р < 0,05). Все они были выявлены при ФЛГ-обследовании.

Под понятием «состояние удовлетворительное» подразумевали отсутствие выраженных изменений при оценке объективного статуса. Понятие «состояние средней тяжести» означало, что у пациента регистрировали умеренно выраженный синдром интоксикации, поражения бронхолегочной системы, умеренные нарушения гемодинамики, снижение веса не более чем на 10 кг. При более выраженных аналогичных показателях состояние оценивали как «тяжелое».

У больных с коинфекцией по сравнению с больными моноинфекцией туберкулеза достоверно чаще (в 6,5 раз) расценивали состояние как тяжелое, (табл. 2). Практически у каждого 3-го пациента с коинфекцией состояние при выявлении туберкулеза было расценено как тяжелое или средней тяжести.

Период наблюдения за больными составил 365 дней. За это время умерло от прогрессирования микобактериальной инфекции 18 (16,5%) пациентов с коинфекцией и 1 (2,2%) больной туберкулезом (р < 0,05).

Обнаружить связь выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией по скринингу или при обращении в зависимости от наличия антиретровирусной терапии (АРТ) не удалось, вероятно, из-за небольшого числа больных, получавших терапию: 5 человек среди выявленных по ФЛГ-скринингу и 6 – при обращении (8,3 и 12,2% соответственно; р > 0,05).

При анализе таких признаков туберкулеза, как бактериовыделение (подтвержденное фенотипическими методами) и деструкция легочной ткани, отмечено, что у ВИЧ-инфицированных пациентов, выявленных при обращении, в сравнении с пациентами, выявленными по скринингу, достоверно чаще в мокроте обнаруживали МБТ (у 40,8 и 10,0% соответственно). Деструктивных форм туберкулеза у этих пациентов не было.

При анализе таких признаков туберкулеза, как бактериовыделение (подтвержденное фенотипическими методами) и деструкция легочной ткани, отмечено, что у ВИЧ-инфицированных пациентов, выявленных при обращении, в сравнении с пациентами, выявленными по скринингу, достоверно чаще в мокроте обнаруживали МБТ (у 40,8 и 10,0% соответственно). Деструктивных форм туберкулеза у этих пациентов не было.

Анализ летальности показал, что среди больных с коинфекцией, выявленных по ФЛГ-скринингу, в течение года умер только 1 (1,6%), в то время как среди выявленных при обращении – 17 (34,7%; р < 0,05). 13 (72,2%) человек умерли в течение 40 дней от момента выявления заболевания. Медиана срока от установления диагноза туберкулеза до смерти составила 25 (от 5 до 80) дней.

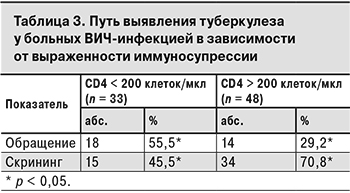

На момент выявления туберкулеза сведения об иммунном статусе имелись только у 81 (74,3%) больного ВИЧ-инфекцией. В зависимости от выраженности иммунодефицита пациенты были разделены на 2 группы: 48 (59,25%) больных с концентрацией CD4-лимфоцитов > 200 клеток/мкл и 33 (40,75%) – с концентрацией < 200 клеток/мкл. Важно отметить, что больных без выраженного иммунодефицита было больше, чем лиц с глубокой иммуносупрессией. Мы попытались выявить наличие связи между степенью иммуносупрессии и способом выявления туберкулеза. Как и предполагалось, среди пациентов с относительно сохранным иммунитетом большинство (70,8%) были выявлены по ФЛГ-скринингу, а в группе пациентов с концентрацией CD4-лимфоцитов < 200 клеток/мкл – только 45,5% (р < 0,05; табл. 3).

Несмотря на то что среди лиц с относительно сохранным иммунитетом доля пациентов, выявленных при обращении, хотя и была значительно ниже, чем среди больных с выраженным иммунодефицитом (29,2 и 55,5% соответственно), но все равно превышала показатель в группе больных без ВИЧ-инфекции практически в 2 раза (15,5%).

Обсуждение

В зарубежных публикациях последних лет, посвященных скринингу на туберкулез, отмечены слабые доказательства того, что лучевой скрининг увеличивает выявляемость заболевания. Между тем установлено, что клинический скрининг четырех симптомов (кашель, лихорадка, снижение массы тела и потливость), дополненных лучевым обследованием, улучшает чувствительность выявления активного туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов [8, 15, 16]. Результаты нашего исследования согласуются с мнением международных экспертов по проблеме. Основным выводом явилось то, что для ВИЧ-инфицированных пациентов плановая ФЛГ, даже проводимая 2 раза в год, является недостаточным инструментом для выявления большинства случаев туберкулеза, особенно у лиц с иммунодефицитом. Однако мы отметили, что среди ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом доля лиц с относительно сохранным иммунным статусом была выше, чем доля лиц с иммунодефицитом – 48 и 33% соответственно. Обычно в клинических исследованиях доля больных с иммунодефицитом значительно выше, так как именно они являются самой значимой группой риска в отношении развития активного туберкулеза. Полученные данные дают возможность предположить, что проведение лучевого скрининга на туберкулёз, возможно, полезно в учреждениях закрытого типа для раннего выявления резервуара инфекции и предупреждения инфицирования наиболее уязвимых пациентов, что, безусловно, требует дальнейшего изучения и клинико-экономического анализа.

Выводы

- Результаты исследования показали, что, несмотря на двукратную в течение года плановую ФЛГ, у 45,0% больных ВИЧ-инфекцией находящихся в исправительной колонии, туберкулез был выявлен при обращении в период между ФЛГ-обследованиями. В целом среди больных туберкулезом, выявленных при обращении за период 2013–2016 гг., доля ВИЧ-инфицированных составила 87,5%.

- Летальность среди больных коинфекцией, выявленных при обращении, составила 34,7% против 1,6% среди лиц, выявленных по ФЛГ-скринингу, что, безусловно, указывает на тяжесть туберкулезной инфекции, которая у таких пациентов чаще протекает с генерализацией.

- Не установлено зависимости между путем выявления туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов и получением АРТ (вероятно, ввиду малого числа наблюдений).

- Доказана ожидаемая зависимость пути выявления туберкулеза и ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии. Среди лиц с концентрацией CD-лимфоцитов < 200 клеток/мкл более чем у половины (55,0%) туберкулез был выявлен по жалобам в течение 6 мес. между ФЛГ-исследованиями.