Острые кишечные инфекции (ОКИ) сохраняют свою значимость как для отечественной, так и зарубежной педиатрии [1, 2]. В Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2014 году»1 была показана экономическая значимость этих заболеваний: ущерб от ОКИ, вызванных неустановленными инфекционными возбудителями, и пищевых токсикоинфекций неустановленной этиологии составил 12 815 798 500 руб. в год, а для ОКИ установленной этиологии – 5 864 616 100 руб. в год.

В настоящее время особенностью этиологической структуры ОКИ у детей является смещение доминирующих возбудителей в сторону вирусных агентов, среди которых наиболее значимыми являются ротавирусы [3–5]. Ротавирусная инфекция (РВИ) среди них представляет одну из самых серьезных проблем, обусловливая не только высокую заболеваемость, но и летальность у детей. В Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко от 19.03.2010 № 21 «О профилактике острых кишечных инфекций» сказано: «Рост в последние годы показателей заболеваемости ОКИ, вызванными установленными бактериальными и вирусными возбудителями, в Российской Федерации обусловлен, в основном, ротавирусной инфекцией, уровни заболеваемости которой за период 1999 –2009 гг. выросли практически в 7 раз. Удельный вес указанной нозологии в структуре ОКИ увеличился с 1,4 до 7,0%. Наиболее поражаемым контингентом при ротавирусной инфекции являются дети до 14 лет, составляющие около 90% в структуре патологии»2.

В настоящее время в этиологической структуре ОКИ увеличивается доля сочетанных форм [2, 3], при этом отмечаются как вирусно-бактериальные (среди которых видное место занимают сочетанные РВИ и сальмонеллез) [6], так и вирусно-вирусные.

Целью настоящего исследования было изучение эпидемиологических и клинических особенностей ротавирусной инфекции и ее сочетанных форм у детей.

Материалы и методы

Работа выполнена на базе клинического отдела инфекционной патологии ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора (далее –ЦНИИЭ) в период с 2008 по 2015 г. Было обследовано 1259 больных с ОКИ: вирусной этиологии – 709 (75,9%) пациентов, бактериальной – 225 (24,1%), из них с сальмонеллезом – 105 (11,2%).

Эпидемиологические особенности ОКИ вирусной этиологии у детей оценивали в дизайне наблюдательного сравнительного исследования методом сплошного скрининга с использованием описательно-оценочных и аналитических методов эпидемиологических исследований.

Оценку клинических особенностей сочетанных ОКИ у детей проводили в дизайне наблюдательного сравнительного исследования методом «случай–контроль» на основании анализа данных 413 пациентов: 271 (65,6%) больного с РВИ, 44 (10,7%) больных с норовирусной инфекцией (НВИ), 33 (8%) – с сочетанными РВИ + НВИ и 65 (15,7%) – с сальмонеллѐзом. Этиологическую диагностику ОКИ проводили бактериологическим методом [посев фекалий, промывных вод желудка (при наличии показаний) на селективные питательные среды], серологическим методом (РПГА с коммерческими сальмонеллезным, шигеллезным и иерсиниозным диагностикумами), методом ИФА (диагностика РВИ с применением тест-системы «Рота-анализ» ЗАО «Биоиммуноген», Москва) и ПЦР для установления вирусной этиологии ОКИ (РВИ, НВИ, АсВИ, АднВИ) с использованием диагностических тест-систем «АмплиСенс» (Россия) на базе лаборатории молекулярной диагностики и эпидемиологии кишечных инфекций ЦНИИЭ. Статистическую обработку полученных данных осуществляли на основании ГОСТ Р 50779.21-96 с помощью методов вариационной статистики с использованием лицензионных компьютерных программ Microsoft Excel. Сравнение достоверности различий количественных и порядковых переменных между группами проводили после проверки допущений для применения параметрического многофакторного одномерного дисперсионного анализа с последующим расчетом достигнутых уровней значимости по t-критериям для связанных и несвязанных выборок или непараметрическим критериям. Различия считались достоверными при р < 0,05, высоко достоверными – при p < 0,01 и p < 0,001 [7].

Результаты и обсуждение

Было установлено, что в этиологической структуре ОКИ у детей всех возрастных групп лидирующие позиции при первичном инфицировании занимала РВИ: 64,9 ± 1,8% в общей структуре и 87,6 ± 1,4% в структуре моноэтиологичных вирусных ОКИ. Сочетанные ОКИ были диагностированы у 26,0 ± 1,6% пациентов, при этом наиболее частой сочетанной формой были РВИ и сальмонеллез (9,2%). Доля пациентов в возрасте от 1 года до 3 лет с сочетанными формами при первичном инфицировании была достоверно выше, чем доля пациентов с моноинфекциями (р < 0,01) (рис. 1).

Особенностью первичной РВИ является то, что 83% пациентов составляют дети в возрасте до 3 лет (р < 0,01).

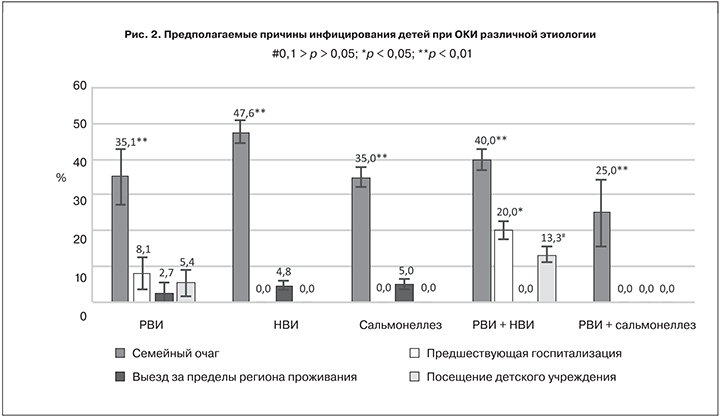

Вне зависимости от этиологии заболевания при первичном инфицировании наиболее частым предполагаемым местом инфицирования были семейные очаги (р < 0,01), при этом достоверных различий в доле пациентов с семейным характером заражения при ОКИ различной этиологии получено не было, что говорит об общей закономерности для педиатрической практики (рис. 2).

Доля посещения детских учреждений (детские сады, школы, группы раннего развития) в структуре причин инфицирования в группах пациентов с разними ОКИ достоверно не различалась, хотя при сочетанной форме РВИ + НВИ была несколько больше (0,1 > р > 0,05).

Среди установленных путей передачи РВИ, НВИ и их сочетанной формы заражение контактным путем было чаще при НВИ, чем при РВИ (41,8 и 24,8% соответственно; р < 0,05). Пищевой путь передачи возбудителя был установлен при НВИ у 10,9% больных и не регистрировался при РВИ (р < 0,05).

Сезонные проявления РВИ в настоящем исследовании были сопоставимы с описанными ранее: характерен подъем заболеваемости в зимне-весенний период. Летом сочетанные формы РВИ и сальмонеллеза отмечены у 26,2 ± 5,5% больных, эшерихиоза – у 11,4 ± 5,4%. Среди вирусно-вирусных сочетанных инфекций РВИ + НВИ диагностировали в осенне-весенний период с максимальным подъемом весной: осенью – 8,8 ± 4,9%, зимой – 35,3 ± 8,2%, весной – 55,9 ± 8,5% (р < 0,01 и 0,1> р > 0,05 соответственно), а в летом они зарегистрированы не были.

Клинически РВИ у детей проявляется развитием триады симптомов (лихорадка, диарея и рвота), что нашло отражение в зарубежной литературе как DFV-синдром [8].

При сочетанной форме сальмонеллез + РВИ доминируют клинические проявления, свойственные сальмонеллезу, но она отличается большей частотой рвоты и большей длительностью основных симптомов болезни [9].

Для РВИ и сочетанной РВИ + НВИ, в отличие от НВИ, характерны большая частота диареи и лихорадки при меньшей частоте рвоты, в то время как для НВИ характерна большая частота рвоты при меньшей выраженности диарейного синдрома и лихорадочной реакции (рис. 3–5, см. на вклейке).

При эхографическом исследовании РВИ характеризовалась гепатомегалией (46,7 ± 9,1%), гепатоспленомегалией (33,3 ± 8,6%) и реактивными изменениями паренхимы печени (46,7 ± 9,1%) достоверно чаще – умеренного характера (р < 0,01), в то время как при НВИ выраженность гепато- и спленомегалии была незначительной. При сочетанных формах РВИ выраженность поражений печени и селезенки была аналогична таковой при РВИ. Следует подчеркнуть, что в данном случае развитие гепатомегалии было ассоциировано именно с РВИ, что оспаривают некоторые авторы, так как в дебюте заболевания этот симптом встречался менее чем у 1% больных. В отличие от РВИ, по результатам эхографии при НВИ доминировали поражение поджелудочной железы (увеличение ее размеров у 70,0 ± 8,4% пациентов) и реактивные изменения ее паренхимы (у 66,7 ± 8,6%). При НВИ достоверно чаще регистрировали стаз желчи в желчном пузыре (у 43,3 ± 9,0% больных), чем при РВИ (у 6,7 ± 4,6%; р < 0,01). Для сочетанной РВИ + НВИ была характерна также более высокая частота поражения поджелудочной железы (увеличение размеров и реактивные изменения паренхимы в 33,3 ± 8,6% случаев; р < 0,05) и желчевыводящих путей (стаз желчи в 6,7 ± 4,6% случаев; р < 0,01) по сравнению с моноэтиологичной РВИ. Полученные данные позволяют рекомендовать для пациентов с РВИ и ее сочетанными формами проведение УЗИ органов брюшной полости для раннего выявления поражения органов гепато-билираной системы и поджелудочной железы.

В ходе исследования у пациентов с РВИ были установлены нетипичные сочетанные формы. В частности, у 12 (2,6%) детей наблюдали поражение толстой кишки, что не характерно для РВИ [10], однако других возбудителей кроме ротавируса обнаружено не было. Клиническая картина заболевания в данном случае характеризовалась развитием острого инфекционного гастроэнтероколита (ОИГЭК), а у 1 (0,2%) пациента был гемоколит. Среди других клинических проявлений отмечены боли в животе, преимущественно в левой подвздошной области; выраженные симптомы интоксикации; патологические примеси в стуле (слизь, «зелень», гной, кровь) и увеличение числа лейкоцитов в копрофильтратах более 10 в поле зрения. В научной медицинской литературе такие случаи описаны как в нашей стране, так и за рубежом [11–13]. Однако вопрос патогенеза развития синдрома колита при РВИ носит дискутабельный характер и оспаривается некоторыми учеными.

В ходе исследования было проведено сравнение 2 групп пациентов: в основную группу были включены 12 детей с РВИ, проявляющейся синдромом ОИГЭК/гемоколита, в группу сравнения – 105 детей с РВИ типичного течения. У всех пациентов как в основной группе, так и в группе сравнения был выявлен единственный возбудитель – ротавирус. Других возбудителей ОКИ не установлено.

Анамнестические данные по наличию коморбидной патологии (аллергические заболевания, анемии, частые респираторные инфекции, заболевания ЖКТ) в группах пациентов с РВИ, проявляющейся разными клиническими синдромами (ОИГЭК и типичная РВИ), достоверно не различались.

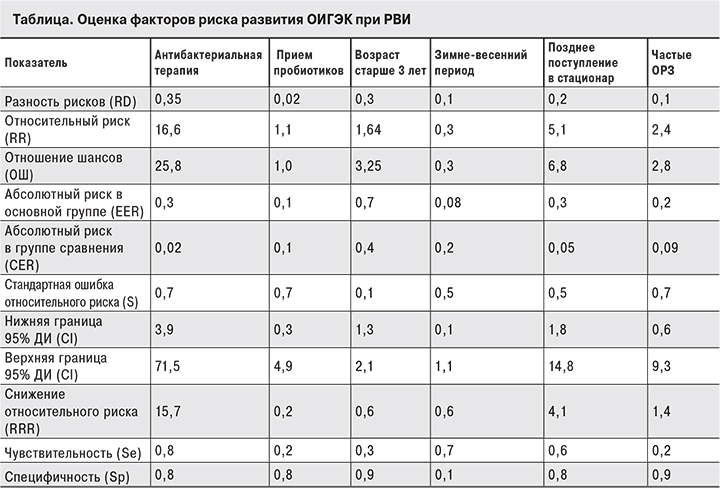

Фактором, влияющим на риск развития ОИГЭК/гемоколита при РВИ, было поведение антибактериальной терапии на догоспитальном этапе, которую достоверно чаще – более чем в 5 раз – получали пациенты основной группы. Как показал расчет прогностической значимости, показателей риска, чувствительности и специфичности для каждого из анализируемых факторов, антибактериальная терапия, предшествующая заболеванию ОКИ, является самым значимым фактором риска развития поражения толстого кишечника: она в 16,7 раз увеличивает риск развития поражения толстой кишки при РВИ. Этот фактор характеризуется высокой специфичностью и чувствительностью применительно к наличию причинно-следственной связи с развитием поражения толстого кишечника (см. таблицу). Проведенный ROC-анализ показал, что наличие в анамнезе антибактериальной терапии является высоко специфичным для развития колита при РВИ (AUC ROC-кривой для пациентов основной группы составляет 0,85).

Исходя из этого можно сказать, что ключевым звеном в патогенезе поражения толстого кишечника при РВИ является сочетанное течения РВИ и антибиотик-ассоциированной диареи (ААД). Это подтверждает и установленная связь между началом диареи и приемом антибактериальных препаратов; наличие постепенного начала заболевания с поражения толстого кишечника; меньшая выраженность симптомов обезвоживания; болевой синдром, в том числе в проекции толстого кишечника; наличие более выраженного интоксикационного синдрома. При этом в этиологии собственно ААД наличие клостридиальной инфекции не является обязательным (по данным литературы, инфекцию C. difficile регистрируют у 20% пациентов с ААД), а ключевым звеном в патогенезе данной патологии является развитие дестабилизации в системе микробиоценоза ЖКТ.

В анамнезе у части пациентов был отмечен контакт с больным острыми респираторными инфекциями (ОРИ) как единственным источником предполагаемого инфицирования, что позволило предположить наличие респираторной формы РВИ – контакт с больным ОРИ был контактом с больным респираторной формой РВИ.

Описанные в литературе клинические проявления типичной РВИ у 50–75% детей сопровождаются развитием катаральных явлений [14]. В ходе настоящего исследования был проведен анализ данных лиц, контактных с больными типичной РВИ (критериями включения были наличие симптомов поражения верхних дыхательных путей; отсутствие поражения ЖКТ; отрицательные данные по обследованию на респираторные инфекции методами ИФА и ПЦР; обнаружение антиген ротавируса в кале; появление симптомов ОРИ у лиц, являющихся предполагаемым источником инфекции, до момента заболевания контактного с ними пациента, больного РВИ типичного течения). Были выявлены 4 матери госпитализированных детей, 3 пациента в возрасте до 1 года, 7 старших сибсов (четверо контактных с ними младших сибсов с типичной РВИ были в возрасте до 1 года, трое – от 1 года до 3 лет). У этих пациентов отмечали субфебрильную лихорадку (только у детей), ринит (умеренной выраженности – у 10 пациентов и у 1 пациента – незначительные проявления ринита), гиперемию слизистых оболочек ротоглотки (умеренную – у 7 пациентов, незначительную – у 3, выраженную – у 1). У 10 больных был незначительный сухой кашель, влажный кашель был у 1 взрослого пациента. Все указанные симптомы у лиц, являющихся предполагаемым источником инфекции, появились до момента заболевания пациента РВИ типичного течения.

Отсутствие поражений ЖКТ, отрицательные результаты обследования на респираторные инфекции методами ИФА и ПЦР, обнаружение антигена ротавируса в кале при наличии симптомов поражения верхних дыхательных путей без признаков поражения ЖКТ, установленная причинно-следственная связь между контактом с больным ОРИ и развитием РВИ типичного течения и проведенные ранее исследования (обнаружение ротавируса в слюне и аспиратах со слизистой оболочки верхних дыхательных путей у пациентов с острой респираторной патологией [15–17]) позволили выделить в отдельную нозологическую единицу респираторную форму РВИ и сформулировать гипотезу о том, что наличие воздушно-капельного пути передачи РВИ возможно, и входными воротами в данном случае являются верхние дыхательные пути. При этом присутствие ротавируса на слизистой оболочке верхних дыхательных путей клинически сопровождается развитием характерного респираторного синдрома (ринит, ларинготрахеит, гиперемия слизистых оболочек ротоглотки), являющегося респираторной формой РВИ. Развитие катаральных явлений при РВИ может предшествовать развитию острого ротавирусного гастроэнтерита или ограничиться изолированным поражением респираторного тракта.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у четверти пациентов РВИ сочетается с другими как бактериальными, так и вирусными возбудителями ОКИ. Для сочетанных форм РВИ и сальмонеллеза характерно доминирование клинических симптомов сальмонеллеза, а в случае сочетанной формы с НВИ – доминирование проявлений РВИ. Развитие гастроэнтероколита при РВИ требует исключения сочетанного течения данной инфекции с антибиотик-ассоциированной диарей.

Возможность изолированной респираторной формы РВИ диктует необходимость по-новому посмотреть на клинические варианты течения данной инфекции, оценить широту и риски ее распространения, в частности, связанного с оказанием медицинской помощи, и обосновать рекомендации по проведению иммунизации с учетом не рассматриваемой ранее респираторной формы РВИ.