Актуальность

Частота онкологических заболеваний в России не имеет тенденции к снижению для большинства локализаций [1–3]. Рак репродуктивных органов (молочной железы, тела и шейки матки) лидирует в списке онкологических заболеваний – 38,9% [1], а запущенность его – диагностика в III–IV стадиях – очень высока [1]. При этом перечисленные формы рака расцениваются в мире как предотвратимые и подлежащие высокоэффективному скринингу, поскольку доступны для исследования и ранней диагностики [4]. К сожалению, в России в целом отмечается низкий уровень активного выявления новообразований визуальных локализаций, к которым относятся рак шейки матки (РШМ) и рак молочной железы (РМЖ). При профилактических осмотрах опухоли визуальных локализаций I–II стадии в настоящее время выявляют лишь в половине случаев (49,8%, в 2015 г. – 47,7%) [3], а РШМ в I–II стадии распространенности был выявлен в 2015 г. лишь у 65,6% больных, в III стадии – у 23,5% [1], что предполагает длительное калечащее и дорогостоящее лечение без гарантии выздоровления, повышение затрат здравоохранения и значительное снижение качества жизни пациенток. Чем выше стадия заболевания на момент его диагностирования, тем меньше шансов на излечение. Ситуация весьма трагична, а ведь РШМ имеет длительный период предрака (8–10 и более лет), он должен быть в большинстве случаев диагностирован на преинвазивной стадии и излечен путем несложной, недорогой и органосохраняющей эксцизионной операции. Результаты анализа свидетельствуют о том, что в ряде регионов РФ почти отсутствует система профилактических и скрининговых обследований всех категорий населения. Между тем, как отмечают проф. В.В. Старинский и соавт. [3], чем выше заболеваемость злокачественными новообразованиями, тем более значима деятельность врачей общей практики и их взаимодействие с онкологами [1]. Необходимо подчеркнуть, что в ряде стран внедрение организованного цервикального и маммографического скрининга при поддержке государственных органов, страховых, медицинских и общественных организаций сделало необходимым регулярное прохождение осмотров и привело к снижению заболеваемости РШМ и РМЖ, увеличению частоты диагностирования и излечения преинвазивных поражений. В этих странах женщины осознают ценность ранней диагностики этих частых злокачественных новообразований для сохранения здоровья и жизни и не манкируют скринингом [5, 6].

Результаты проведенного в 20 регионах России в 2015–2016 гг. по инициативе и при поддержке Российской Ассоциации по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) анкетирования 4846 женщин в возрасте 18–65 лет показали низкий уровень приверженности к скрининговым программам и недостаточно высокий уровень доверия к врачам в когорте женщин-немедиков [7–9].

Второй этап исследования проводится при поддержке РАГИН, Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), при сотрудничестве с Дальневосточным институтом содействия общественному развитию (ДВИСОР), Ассоциацией медицинских журналистов (МАЖ) и рядом медицинских и немедицинских организаций более чем в 30 регионах страны.

Цель исследования – разработка информационно-образовательного проекта для врачей и пациенток для улучшения репродуктивного здоровья, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни женского населения Российской Федерации, повышение эффективности профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований женской репродуктивной сферы. На первом этапе для достижения вышеобозначенной цели изучить отношение женщин к своему здоровью и определить уровень знаний о скрининговых обследованиях на РШМ и РМЖ, а также оценить их отношение к гормональной контрацепции и менопаузальной гормональной терапии, выявить причины гормонофобии.

Задачи исследования:

- оценить отношение женщин к своему здоровью, их знания в отношении патогенеза, профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний гениталий, ценности скрининговых обследований и их позицию к выполнению их на практике;

- проанализировать уровень доверия пациенток к врачам;

- изучить отношение к использованию респондентами гормональных препаратов;

- изучить мотивы недостаточного назначения гинекологами гормональных препаратов как сохраняющих репродуктивное здоровье и улучшающих качество жизни;

- на основании полученных данных разработать образовательный проект, направленный на повышение мотивации женщин к прохождению медицинских осмотров, и внедрить его в практику.

Материалы и методы

Анкетирование явилось частью Всероссийского проекта «Женщины разного возраста между онконебрежностью и онкофобией: как не допустить рак?» (Онкопатруль).

Проект включает в себя 3 этапа: 1) анкетирование женщин, проживающих в разных регионах Российской Федерации, с использованием специально разработанных педагогами-психологами и врачами анкет и анализ полученных данных; 2) разработку образовательных программ, направленных на повышение мотивации женщин к прохождению медицинских осмотров; 3) разработку образовательных программ с обучением врачей психолого-педагогическим навыкам общения с пациентками в зависимости от личностных характеристик женщин и внедрение программ в практическую деятельность врачей и общественных организаций.

Дизайн каждого из двух последовательно проведенных этапов проекта соответствовал критериям перекрестного сравнительного исследования, длительность которого составила 18 мес.

Методология: всероссийский опрос, целевая аудитория – женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

Метод исследования – анонимное анкетирование по специально разработанной и апробированной анкете.

Инструментарий: формализованная анкета, состоящая из 9 блоков вопросов (без учета социально-демографического и отборочного блоков).

Выборка: стратифицированная двухосновная случайная выборка. Полученные данные репрезентируют женское население России в возрасте 18–65 лет по возрастным группам, уровню образования, типу населенного пункта проживания.

Перед анкетированием респондентки получили информацию о целях и задачах исследования, а после окончания анкетирования – краткую информацию о необходимости раннего выявления онкологических заболеваний.

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования была использована специальная анкета, состоящая из 9 блоков высказываний. В каждом блоке по 4 варианта ответов, из которых надо было выбрать 1, соответствующий позиции участника опроса. Далее высказывания объединяли по теме, в результате чего сформировались 3 тематические группы.

Первая группа высказываний дала возможность определить основные тенденции отношения к своему здоровью, такие как склонность к фобическим реакциям или к небрежности в отношении своего состояния, или к разумной настороженности.

Вторая группа позволила выявить степень доверия женщин к докторам, к назначаемому лечению и оценить влияние этого фактора на состояние здоровья.

Третья группа ответов представляет информацию об отношении женщин к скрининговым процедурам и гормонотерапии.

Статистическую обработку полученных результатов производили в соответствии с общепринятыми методами медицинской статистики. Все полученные в результате анкетирования данные были переведены в электронный вид, созданы компьютерные «матричные» файлы-вопросники.

Материал обработан методом вариативной статистики с использованием пакета прикладных компьютерных программ Statistica 6.0 и SPSS; Microsoft Excel 7 для Windows 98.

Общий объем выборки: 4846 респонденток. Ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает ± 2,9%.

Различие между сравниваемыми величинами признавали достоверным при р < 0,05 (уровень достоверности – 95%).

Результаты

Как и в ходе проведения первого этапа анкетирования, интервьюерами во всех регионах страны были отмечены заинтересованность и активное желание респонденток заполнить анкеты, ответить на предложенные вопросы, что было расценено как недостаток внимания к проблемам здоровья женщин со стороны общества и нашло подтверждение во время проведения школ, обучающих мастер-классов для пациенток, которые с интересом приняли специально подготовленную медицинскую информацию.

За 18 мес. проведено анкетирование 4846 женщин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 32 городах, расположенных во всех федеральных округах России. Статистическому анализу подвергнуто 3997 анкет, в которых были даны ответы более чем на 90% вопросов. Показатель отклика составил 82,5%. В качестве дифференцирующих факторов использовались возраст респонденток, их профессиональная принадлежность (сфера деятельности медицинская или немедицинская), место жительства.

Для проведения сравнительного анализа анкетируемые были разделены на 2 группы: медицинские работники (медики) и респондентки, не занятые в медицинской сфере (немедики). Первую группу составили 1524 (38,1%) женщины, вторую – 2473 (61,9%) женщины. Основные изучаемые параметры опрошенных в обеих группах были сопоставимы.

Отношение к собственному здоровью оценивалось в диапазоне между небрежным (беспечным) и фобическим. Любая болезнь – это всегда стресс, вызывающий у больных состояние тревоги (нозофобия, в случае боязни рака – онкофобия), а у ряда пациентов – неконтролируемый страх перед известием о болезни, который останавливает их от прохождения диагностических тестов и процедур. Психологи выделяют также «нормальный» (управляемый, регулируемый), то есть естественный страх перед болезнью, побуждающий человека проявлять заботу о своем здоровье. Подобное адекватное отношение может быть определено как настороженность, включающая осведомленность о состоянии своего здоровья при отсутствии эмоциональных крайностей, позволяющая предпринять усилия по поддержанию здоровья. Такое отношение можно считать оптимальным, целевым, его необходимо формировать у населения еще с детского возраста.

Другой крайностью, прямо противоположной фобической реакции по отношению к своему здоровью, является небрежность. Если фобия – чаще навязчивое, неконтролируемое, но осознанное перед гипотетической возможностью заболеть явление, то небрежное отношение к своему здоровью проявляется в отсутствии должного внимания к сигналам, посылаемым организмом.

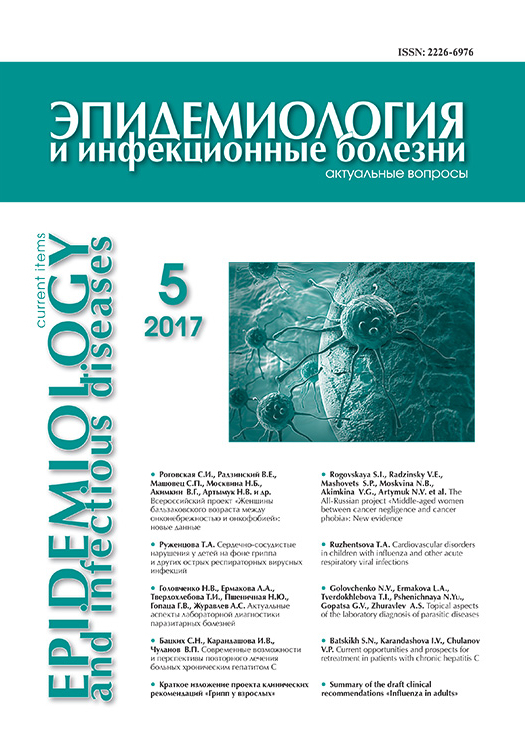

Оценка отношения медработников к своему здоровью (рис. 1) показала, что в этой группе значимо доминирует позиция разумной настороженности – у 1173 (77,0%) респонденток, в то время как фобии и небрежное отношение выявлено у 154 (10,1%) и 197 (12,9%) врачей соответственно (р < 0,05).

Среди респонденток-немедиков около половины (1232 или 49,8%) показали разумные бдительность и настороженность в отношении своего здоровья; у 650 (26,3%) женщин выявлено фобическое и у 591 (23,9%) – пренебрежительное отношение к здоровью, что имеет достоверные отличия по сравнению с группой медиков (р < 0,05).

Причины такого значимого (26,3%) смещения от разумной настороженности к высоким показателям нозо-, онкофобии, вероятнее всего, связаны с недостаточной информированностью пациенток о роли медицинских осмотров и скрининговых программ в диагностике ранних стадий онкологических заболеваний, которые благодаря современным возможностям медицины в большинстве случаев излечиваются. Что касается «нозобеспечности» (23,9%) – это явление характерно для более молодой когорты женщин, не в полной мере понимающих цену здоровья и важность заботы о нем.

Кроме того, мы подтверждаем ранее полученные данные: противоположные по знаку тенденции (фобии и беспечность) могут порождаться рядом схожих причин. В первую очередь это – информационный поток на медицинские темы, идущий из всех каналов коммуникации: множество телепередач, специальные бесплатные газеты, интернет с его огромными возможностями. Однако определяющим здесь является не количество, и даже не качество информации, а то, как и во что она трансформируется в сознании слушателей и зрителей. Эти трансформации обусловлены такими факторами, как уровень образования, способность критически мыслить, психотип, особенности характера, а также система мотивации, в которой может присутствовать скрытый мотив заболеть, чтобы тем самым привлечь к себе внимание, дефицит которого испытывает человек. Поэтому одна и та же информация у одних людей может порождать беспечность, а у других – страхи. В этом случае разработка и реализация адресных просветительских и образовательных программ, учитывающих различия в восприятии информации индивидуумами, позволит мотивировать женщин на разумное отношение к здоровью и регулярному прохождению медицинских обследований [7].

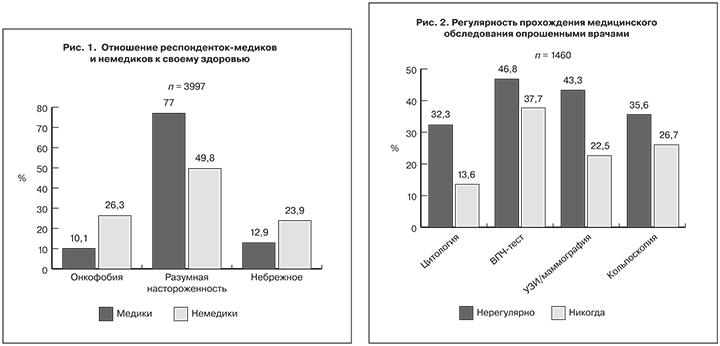

Осознавая необходимость прохождения медицинских осмотров и убеждая пациентов проходить обследование, врачи нередко сами уклоняются от этих процедур. Анонимный опрос 1460 врачей о регулярности прохождения ими профилактических осмотров выявил крайне неблагоприятную картину (рис. 2). Нерегулярно проходят цитологическое обследование 683 (46,8%) медиков, тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) – 649 (44,5%), УЗИ молочных желез/маммографическое обследование – 632 (43,3%), расширенную кольпоскопию – 534 (35,6%). Никогда (!) не подвергалась обследованию на ВПЧ 551 (37,7%) респондентка, не проводили расширенную кольпоскопию 390 (26,7%) врачей, взятие мазков с ШМ для цитологического исследования – 199 (13,6%), УЗИ/маммографию – 328 (22,5%), что весьма тревожно и даже абсурдно.

В то же время вопросы осознания женщинами проблем здоровья и своей ответственности за него во многом связаны с взаимоотношениями пациент/врач и доверием к врачу. В связи с этим мы провели оценку отношения женщин к профессиональной деятельности докторов и проверили предположение о наличии корреляции между характером отношения к здоровью и степенью доверия к врачу, что в значительной мере может влиять на выбор оптимальной тактики лечения и повышения его комплаентности.

Как показали результаты анализа анкет, доля женщин, которые доверяют своим врачам в выборе терапии, высока как среди медиков, так и среди немедиков: 1234 (81,0%) и 2104 (85,1%) соответственно.

Как следует из рис. 3, наблюдается практически полное совпадение доли медицинских работников, доверяющих врачам (81,0%) и разумно относящихся к своему здоровью немедиков (85,1%), что вселяет значительную надежду.

Проверочным тестом на доверие к доктору можно считать вопрос об отношении к гормонотерапии. Респонденткам было предложено выбрать из трех вариантов тот, который отражает их действительное отношение к приему гормональных препаратов (с целью контрацепции и менопаузальной терапии). Первый вариант – негативное отношение, второй – позитивное, третий – отношение, опосредованное мнением, рекомендациями лечащего врача.

Выявлено, что среди медиков невелико число тех, кто имеет однозначное (положительное или отрицательное) отношение к менопаузальной гормональной терапии (МГТ): 94 (6,2%) и 267 (17,5%) в группе медиков и 31 (1,3%) и 126 (5,1%) в группе немедицинских работников соответственно. Не вселяют надежды цифры, характеризующие отношение женщин-немедиков к гормональной контрацепции (ГК). В этой группе отношение к ГК было положительным только у 334 (13,5%) и негативным у 1136 (45,9%) респонденток, что, по-видимому, также связано с их недостаточной информированностью о достоинствах, лечебных и профилактических эффектах гормональных контрацептивов и препаратов для МГТ.

Весьма позитивен тот факт, что подавляющее большинство респонденток в обеих группах доверяют своим врачам в отношении выбора МГТ и контрацепции: 1208 (79,3%) и 1835 (74,2%) женщин среди медработников и немедиков соответственно. Такое распределение ответов подтверждает высокий уровень доверия к врачам в целом и в таком традиционно неоднозначном вопросе, как выбор гормонального лечения, что диктует необходимость и потребность повышения информированности и компетентности врачей в вопросах консультирования по подбору гормональных препаратов.

Известно, что в России ГК принимают всего 11% женщин, нуждающихся в контрацепции, а препараты для МГТ – не более 1% российских женщин, имеющих потребность в такого рода терапии [10], что значительно реже, чем в других странах Европы.

Нами проведен анализ причин такого низкого охвата гормональной терапией и редкого назначения ее врачами. Результаты опроса 1460 врачей показали, что основной причиной отказа от назначения гормональной терапии явилась онкофобия – 421 (28,8%) ответ; 496 (34,0%) врачей не назначали гормональной терапии ввиду боязни возникновения тромбозов у пациенток при приеме ГК; 397 (27,2%) врачей не прописывали гормональные контрацептивы, опасаясь негативного влияния на либидо и/или возникновения других побочных эффектов; 146 (10,0%) врачей указали на невозможность подбора оптимального гормонального контрацептива в связи с необходимостью длительного консультирования при ограниченном времени приема пациента в государственном учреждении (рис. 4).

Выводы и перспективы исследования

Опрос населения продемонстрировал, что в группе респонденток-медиков по сравнению с немедиками значимо доминирует позиция разумной настороженности – 77,0% против 49,8% (р < 0,05).

Доля женщин, которые в целом доверяют своим врачам, высока в обеих когортах (81,0 и 85,1%), в том числе в вопросах выбора гормонотерапии и контрацепции – 79,3 и 74,2% соответственно.

Только 6,2% женщин, работающих в области здравоохранения, и 1,3% работников немедицинской сферы высказали позитивное отношение к МГТ. Это согласуется с общероссийскими показателями и подтверждает необходимость мотивации к осознанному, грамотному консультированию в вопросах гормонотерапии, чтобы исправить в нашей стране столь плачевное отношение к гормональной терапии и контрацепции, улучшающим здоровье и повышающим качество жизни женщин. Надежду на положительный результат проекта вселяет высокий уровень доверия к врачам (79,3 и 74,2% среди медиков и немедиков соответственно) в вопросах выбора гормонального лечения, несмотря на сложившееся у докторов предубеждение и неверные установки (не назначают ГК по причинам онкофобии 28,8%, боязни тромбозов – 34,0%, побочных эффектов – 27,2% и др.) в отношении гормональных контрацептивов и препаратов для МГТ.

Таким образом, анализ одного из крупнейших эпидемиологических исследований, проводимых в Российской Федерации, в области профилактики рака гениталий позволил получить представление об отношении россиянок к своему здоровью и факторах, определяющих это отношение, что необходимо для работы над практическими рекомендациями по формированию оптимального отношения к здоровью – отношению разумной настороженности.

Полученные данные позволили разработать и представить в 32 регионах России образовательный проект для пациентов и врачей, способствующий формированию грамотного, разумного отношения к здоровью и снижению позиции небрежности или онкофобии. В проекте принимают участие представители региональных министерств здравоохранения или администрации регионов, заведующие кафедрами, руководители перинатальных центров, поддерживая семинары и мастер-классы, освещая наиболее актуальные вопросы, связанные с онкологической заболеваемостью органов репродуктивной системы и ее профилактикой в регионах страны.

Весьма важно то, что в ряде городов к участию в «Онкопатруле» были привлечены не только врачи, но и их пациенты, что в дальнейшем послужит поводом (мы очень надеемся на это!) для многих участников семинаров и их близких пересмотреть свое отношение к здоровью в сторону разумной настороженности и регулярно проходить скрининговые обследования.

Благодарность

Благодарим всех участников исследования, спикеров, модераторов, интервьюеров и ассистентов: Ваганову А. (Пермь), Анохову Л.И., Золотареву А.А., Котельникову О.Ю., Мальцеву Т.В., Тарбаеву Д.А., Фролову Н.И. (Чита), Киселева В.И., Муйжнек Е.Л., Гайдарову А.Х., Манжосову М., Коренную В.В., Никитину Т.И., Коновалову Г.А. (Москва), Петренко С.Е. (Краснодар), Червова В.О. (Кемерово), Бахалову Н.В., Бахалова Г.Е. (Калининград), Гричевского Б.М., Пестрикову Т.Ю. (Хабаровск), Лебеденко Е.Ю., Бычкову Н.Е., Михельсона А.Ф. (Ростов-на-Дону), Акимову Е.К. (Биробиджан) Петрухина Ю.В. (Южно-Сахалинск), Ермолаева К.И. (Якутск), Коновалова В (Рязань), Швецову (Тюмень), Кравченко Е.Н. (Омск), Малышкину А.И., Песикина О.Н., Лапочкину Н.П., Аминодову И.П. (Иваново), Обоскалову Т.А. (Екатеринбург), Спиридонову Н.В, Грачеву О.Н. (Самара), Игнашину Е.Г., Габидуллину Р.И, Галимову И.Р. (Казань), Васильковскую Е.Н., Кутефу Е.И., Кузьмину О.В. (Ханты-Мансийск), Гурьева Д.Л., Охапкина М.Б., Троханову О.В. (Ярославль), Минаева Н.Н. Самофалову О.В., Коротких Н.В. (Воронеж), Дерипаско Т.В. (Чебоксары), Кудайбергенову Т.К., Шакаралиеву Э.М. (Алматы), Ермошкаеву Т.У. (Элиста), Качалину Т.С., Семерикову М.В. (Нижний Новгород), Лебедеву О.Н. (Сыктывкар), Комарову А.Н. (Барнаул), Гайдарову А.Х. (Москва) Майорову И.М. (Смоленск), Пьянкова А.В. (Архангельск), Логинова А.Н. (Вологда), Алимову Н.Г. (Коломна), Кулавского В.А., Сахаутдинову И.В., Баталову Г.Ю. (Уфа), Виноградову О.П., Мысякова В.Б. (Пенза), Лазареву Н.И. (Калуга), Гонзюсь С.Н. (Новороссийск), Подину Н.В. (Ставрополь), Перехова А.Я. (Ростов-на-Дону),Павлову Т.Ю., Филиппову Р.Д. (Якутск), Баженову Л.Г., Гусятину Г.Н. (Новокузнецк), Волкова Р.В. (Новосибирск), Матюшкину Л.Е., Шутка Е.В. (Владивосток), Мурзабекову Г.С. (Астана).