В течение более чем 20 лет в мире совершенствуются способы диагностики и лечения гепатита С (ГС) [1, 2]. Однако распространенность последнего так высока, что позволяет некоторым авторам говорить о скрытой его эпидемии [3–6].

Несмотря на ежегодный мониторинг, публикации, посвященные заболеваемости острым ГС (ОГС) в Российской Федерации, весьма малочисленны. Как правило, они ограничиваются официальными итоговыми годовыми докладами о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения РФ и ее субъектов и/или единичными научными эпидемиологическими исследованиями, охватывающими период от 1 года до 10 лет, и представляют собой весьма скудный свод статистических данных в динамике, не позволяющих в полной мере оценить и прогнозировать эпидемиологическое благополучие населения в отношении ГС [7–9].

Так, на сегодняшний день существует чрезвычайный разброс показателей заболеваемости ОГС населения в субъектах РФ с бóльшей концентрацией заболевших в городах-мегаполисах и прилегающих к ним областях [10].

Комплексные исследования заболеваемости ОГС, представляющие научный интерес и охватывающие весь период официальной регистрации заболевания, отсутствуют.

Между тем, ввиду большой распространенности инаппарантных форм ОГС и высокого хрониогенного потенциала возбудителя [11, 12], дальнейшие успехи в предупреждении и своевременной диагностике заболевания в будущем могут быть достигнуты лишь при условии глубокого анализа данных официальной статистики.

Очевидно, комплексный и междисциплинарный подход к проблеме профилактики ОГС позволит оптимизировать имеющиеся и сформулировать новые ее направления.

Цель исследования – анализ заболеваемости ОГС населения одного из типичных городов-мегаполисов и прилегающей области за период официальной регистрации и возможный прогноз на среднесрочную перспективу.

Материалы и методы

Проведен сравнительный анализ данных официальной статистики о заболеваемости ОГС в Нижнем Новгороде (Н. Новгороде) и Нижегородской области и в Российской Федерации в целом. В качестве исходных использованы сведения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области, а также данные ежегодных сборников медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Нижегородской области и материалы ежегодных государственных докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации» за период 1995–2015 гг. Приведены интенсивные и экстенсивные показатели заболеваемости ОГС взрослого населения и детей в возрасте до 14 лет.

Выделены 4 временных периода: 1995–2000 гг., 2001–2005 гг., 2006–2010 гг. и 2011–2015 гг.

Для обработки полученных результатов использовали пакет прикладных программ Statistica 7.0 for Windows XP, Microsoft Office Excel 2007 for Windows XP. Тенденции в изменении, прогноз заболеваемости и его точность представлены уравнениями тренда y = y(x) и соответствующим коэффициентом аппроксимации (R2). Коэффициент аппроксимации, близкий к 1,0, свидетельствовал о наступлении вероятности исполнения прогноза.

При проверке гипотезы об отсутствии различий в группах использовали критерий χ2 Пирсона. Нулевые гипотезы отвергали при достигнутом уровне значимости соответствующего критерия р < 0,05.

Результаты

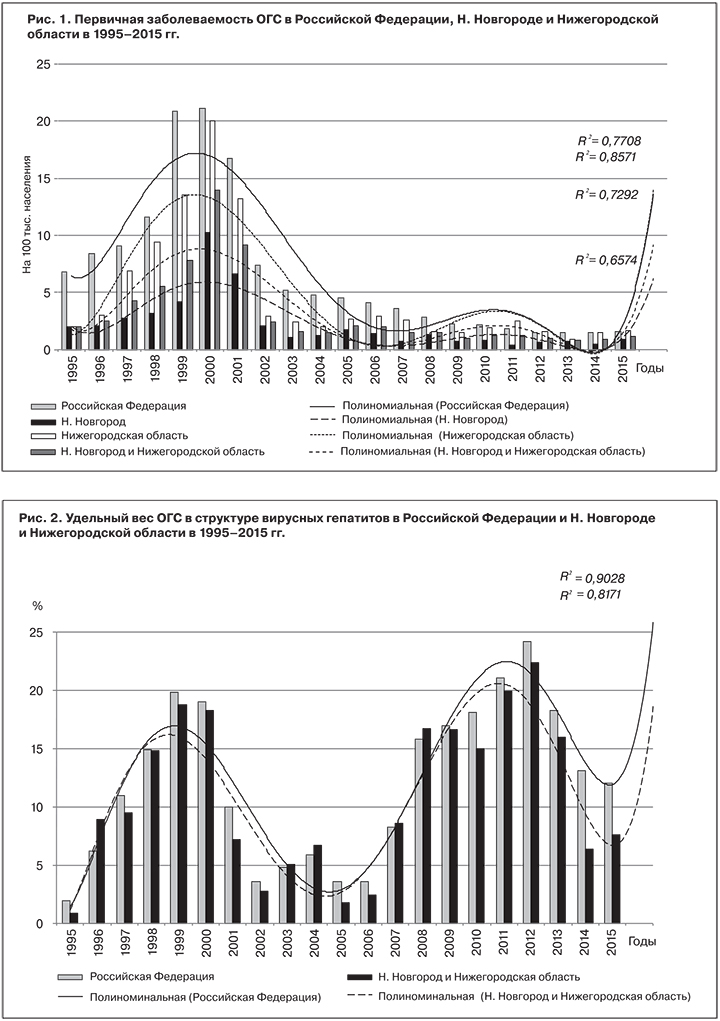

Согласно данным официальной статистики, показатели заболеваемости ОГС в Н. Новгороде и Нижегородской области были в 2,5–3,0 раза ниже, чем в Российской Федерации, но имели одинаковые тенденции (рис. 1).

В первый период официальной регистрации (1995–2000 гг.) заболеваемость ОГС прогрессивно возрастала. Так, если в 1995 г. в Н. Новгороде и Нижегородской области ее показатели составляли 4,5 на 100 тыс. населения, а в РФ – 6,8 случаев на 100 тыс. населения, то к 2000 г. они увеличились в 3 раза и составили 13,94 и 21,1 на 100 тыс. населения соответственно.

Максимальные показатели заболеваемости ОГС в этот период в Н. Новгороде были зарегистрированы в Сормовском (42 больных; 23,50 на 100 тыс. населения), Автозаводском (77 больных; 23,18 на 100 тыс. населения) и Московском (29 больных; 20,42 на 100 тыс. населения) районах.

В районах Нижегородской области были зарегистрированы следующие показатели: в Лысковском – 26 больных (57,40 на 100 тыс. населения), Кстовском – 40 больных (33,56 на 100 тыс. населения), Шахунском – 14 больных (27,94 на 100 тыс. населения), Городецком – 24 больных (24,79 на 100 тыс. населения), Борском – 25 больных (19,08 на 100 тыс. населения) и Балахнинском – 18 больных (19,99 на 100 тыс. населения).

Наряду с ОГС в этот период отмечен общий рост инфекционной заболеваемости населения, в том числе ВИЧ-инфекцией, венерическими и другими социально значимыми заболеваниями. Установленные неблагоприятные тенденции явились веской причиной для пересмотра законодательной базы по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, внесения в нее изменений, принятия и вступления в силу Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В 2001–2010 гг. подъемы заболеваемости ОГС чередовались с ее спадами. В целом показатель заболеваемости в городе и области снизился почти в 14 раз, в РФ – в 10 раз, составив соответственно 1,3 и 2,1 на 100 тыс. населения.

Прогрессивное снижение заболеваемости в этот период следует связывать, в том числе, с проведением административной реформы федеральных органов исполнительной власти и возобновлением деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на которые были возложены функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.

В 2011–2015 гг. отчетливого продолженного снижения заболеваемости ОГС не отмечено ни в городе, ни в области (0,9–1,2 на 100 тыс. населения), ни в Российской Федерации (1,5–1,8 на 100 тыс. населения). В этот период в Н. Новгороде и Нижегородской области ежегодно регистрировали от 25 до 39 случаев ОГС.

Следует обратить внимание на тот факт, что прогноз заболеваемости ОГС – весьма неопределенный как для Н.Новгорода (y = 3E - 05x6 - 0,0022x5 + 0,0566x4 - 0,6792x3 + 3,726x2 - 7,6427x + 6,5742; R² = 0,6574) и Нижегородской области (y = 7E - 05x6 - 0,0046x5 + 0,1125x4 - 1,2691x3 + 6,1806x2 - 8,9918x + 5,2853; R² = 0,7708), так и для Российской Федерации в целом (y = 7E - 05x6 -0,0047x5 + 0,1192x4 - 1,3809x3 + 7,0518x2 - 12,052x + 12,73; R² = 0,8571 ).

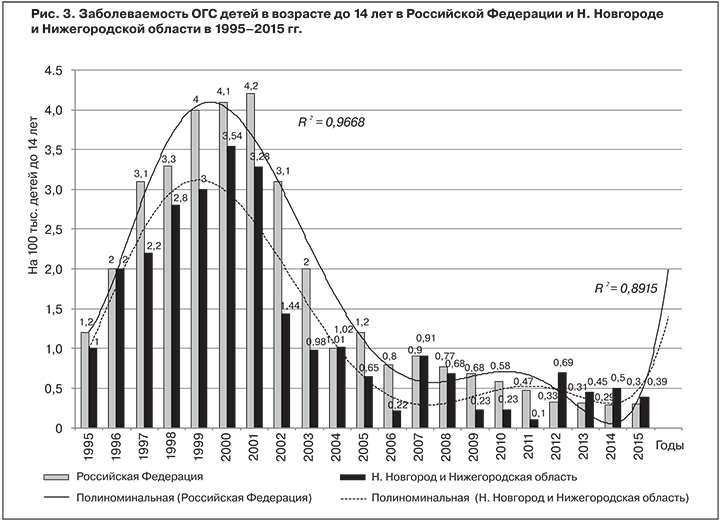

Частота выявления ОГС в общей структуре острых гепатитов в Н. Новгороде и Нижегородской области была сопоставима с таковой в Российской Федерации (рис. 2). Максимальные показатели были зарегистрированы в 1995–2000 гг. (в Н. Новгороде и Нижегородской области – 19,0%, в РФ – 19,2%) и в 2010–2015 гг. (22 и 24% соответственно).

В 2001–2005 гг. удельный вес ОГС в структуре острых гепатитов был минимальным: по сравнению с предыдущим периодом показатель по Н. Новгороду и Нижегородской области сократился в 4,5 раза (р = 0,001), а по РФ – в 2,8 раза, но в дальнейшем произошли его увеличение (р < 0,05).

Полученные данные свидетельствуют о возможном дальнейшем росте удельного веса ОГС в структуре заболеваемости гепатитами как в Н. Новгороде и Нижегородской области (y = 8E - 05x6 - 0,005x5 + 0,1147x4 - 1,12x3 + 3,948x2 + 0,4758x - 2,3136; R² = 0,8171), так и в Российской Федерации (y = 9E - 05x6 - 0,0056x5 + 0,131x4 - 1,3448x3 + 5,3998x2 - 3,2521x + 0,4411; R² = 0,9028).

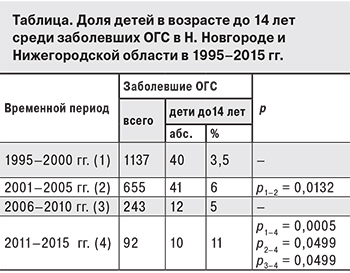

В 1995–2015 гг. заболеваемость ОГС детей в возрасте до 14 лет в Н. Новгороде и Нижегородской области также была сопоставима с таковой в Российской Федерации и имела аналогичные тенденции: периоды подъема чередовались с периодами снижения (рис. 3).

Всего в 1995–2015 гг. в Н. Новгороде и Нижегородской области было зарегистрировано 103 случая ОГС у детей в возрасте до14 лет, при этом показатели заболеваемости в Н.Новгороде были в 3,5–6 раз выше, чем в Нижегородской области.

В разные периоды наблюдения показатели заболеваемости ОГС детей в возрасте до 14 лет в Н. Новгороде и Нижегородской области колебались: в 1995–2000 гг. они составляли 12,09 (29 больных) и 2,78 (11 больных) на 100 тыс. детей соответствующего возраста; в 2001–2005 гг. – соответственно 15,94 (33 больных) и 2,47 (8 больных); в 2006–2010 гг. – 4,15 (7 больных) и 1,87 (5 больных). В 2011–2015 гг. случаи ОГС были зарегистрированы только в Н. Новгороде (10 больных; 5,87 на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет).

В разные периоды наблюдения показатели заболеваемости ОГС детей в возрасте до 14 лет в Н. Новгороде и Нижегородской области колебались: в 1995–2000 гг. они составляли 12,09 (29 больных) и 2,78 (11 больных) на 100 тыс. детей соответствующего возраста; в 2001–2005 гг. – соответственно 15,94 (33 больных) и 2,47 (8 больных); в 2006–2010 гг. – 4,15 (7 больных) и 1,87 (5 больных). В 2011–2015 гг. случаи ОГС были зарегистрированы только в Н. Новгороде (10 больных; 5,87 на 100 тыс. детей в возрасте до 14 лет).

В среднесрочной перспективе не исключается рост заболеваемости ОГС детей как в Н. Новгороде и Нижегородской области (y = 7E - 06x6 - 0,0004x5 + 0,0104x4 - 0,109x3 + 0,3964x2 + 0,2113x + 0,5003; R² = 0,8915), так и в РФ (y = 1E - 05x6 - 0,0007x5 + 0,0186x4 - 0,208x3 + 0,9495x2 - 0,8929x + 1,3457; R² = 0,9668).

Интересные данные получены при изучении возрастной структуры заболевших ОГС (см. таблицу).

В динамике с 1995 г. доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших ОГС в городе и области увеличилась (р < 0,05), вероятен ее дальнейший рост и в среднесрочной перспективе (y = 0,0175x3 - 0,12225x2 + 0,27х - 0,13; R2 = 1,0).

Обсуждение

Рост заболеваемости ОГС в Н. Новгороде, Нижегородской области и в РФ в целом в течение первых 5 лет регистрации совпал с пиком всеобщей системной дезинтеграции в стране. Увеличение числа заболевших ОГС со всей очевидностью можно считать частным проявлением общей медико-демографической и социально-экономической нестабильности, проявившейся, в том числе, и в увеличении числа заболевших инфекционными и социально-значимыми заболеваниями (туберкулезом, инфекциями, передаваемыми половым путем, кожными болезнями, наркоманией и др.) [13–15]. Наибольшие показатели заболеваемости ОГС в ряде районов города Н. Новгорода и близлежащих районах области с хорошими транспортными развязками регистрировались параллельно с ростом случаев наркомании1–3.

Вступление в силу Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Постановления Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» явились мощными стабилизирующими факторами для нормализации эпидемиологического благополучия граждан.

Введение таких понятий, как санитарно-эпидемиологические требования, правила и нормативы, обращение к социально-гигиеническому Федеральному государственному санитарно-эпидемиологический надзору, мониторингу и санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мероприятиям способствовали активному внедрению в практическое здравоохранение методов ИФА и ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний, в том числе ОГС.

Настороженность врачей в отношении ГС, введение в действие санитарных норм и правил по обследованию групп риска по ОГС, активное обследование граждан на ГС несомненно отразились на показателях инфекционной заболеваемости: ее рост с 2000 г. плавно перешел в отчетливое снижение.

Однако следует отметить, что зачастую ОГС диагностировали не в результате обнаружения РНК-HCV методом ПЦР, а на основании выявления анти-HCV в крови больного методом ИФА. Так, по данным Роспотребнадзора, в субъектах Российской Федерации в 2010 г. диагноз ОГС подтвержден наличием анти-HCV и РНК HCV в крови только в 26,7% случаев зарегистрированного ОГС.

Отсутствие продолженного стойкого снижения заболеваемости ОГС с 2010 г. свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования мер профилактики этой болезни.

Выявленные неблагоприятные тенденции заболеваемости ОГС и возможный рост удельного веса последнего у детей вызывают особую тревогу и подтверждают необходимость дальнейшего комплексного эпидемиологического исследования и целесообразности междисциплинарного подхода к проблеме профилактики и своевременной диагностики болезни в детском возрасте.

Заключение

Проведенное эпидемиологическое исследование заболеваемости ОГС за период 1995–2015 гг., свидетельствуя о значительных успехах в организации профилактической помощи взрослому и детскому населению в Российской Федерации, тем не менее, вызывает определенную настороженность при прогнозировании ситуации на среднесрочную перспективу. Неопределенность прогноза не снижает остроты проблемы, демонстрирует актуальность и необходимость дальнейшего изучения данного вопроса. Полагаем, что детальное клинико-эпидемиологическое сравнительное исследование, посвященное изучению, в том числе, факторов риска, темпов снижения/роста, возрастной структуры заболеваемости ОГС среди детей позволит сформулировать основные направления работы по оптимизации и дальнейшему совершенствованию мер профилактики ОГС у взрослых и детей.