Пандемия SARS-CoV-2 благодаря быстроте распространения этого вируса и непривычным для населения противоэпидемическим мерам временно затмила другие проблемы здравоохранения. Между тем вследствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающего синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), умерли со времени его обнаружения в 1981 г. 35–40 млн чел. Новому коронавирусу, унесшему за 2 года распространения 5 млн жизней, понадобиться еще немало времени, чтобы нанести человечеству сопоставимый демографический ущерб. И вероятно, что SARS-CoV-2 так и не догонит ВИЧ, так как из-за пандемии, вызванной этим коронавирусом, перспективы противодействия распространению ВИЧ ухудшились. Негативное влияние пандемии SARS-CoV-2 связывают не только с повышением угрозы смерти для людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ) со сниженным иммунитетом. В России пока это влияние уже проявляется снижением количества обследований на антитела к ВИЧ и уменьшением доступности медицинской помощи для больных ВИЧ-инфекций (см. статью Н.Н. Ладной и соавт.). Однако наибольший урон нанесут огромные экономические потери, которые вызвали распространение SARS-CoV-2 и направленные против него мероприятия, из-за которых будет уменьшено финансирование программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом.

Продолжительность жизни 40 млн ЛЖВ сейчас зависит от доступности антиретровирусной терапии (АРТ), благодаря которой жизненные перспективы ЛЖВ значительно улучшились. Однако возникла и «зависимость» от АРТ, определяемая потребностью пожизненного приема этих лекарств, доступность которых связана с постоянством финансового обеспечения. Так как экономические возможности населения разных стран сильно рознятся, то распространение ВИЧ и SARS-CoV-2 только усиливает проявления неравенства и, как выражаются политики, усиливает напряженность по оси Север–Юг.

В прессе часто встречаются заголовки типа: «Диагноз ВИЧ-инфекции – теперь не приговор». На самом деле благодаря АРТ произошла лишь замена «смертного приговора» на условное «пожизненное заключение». Стоит по каким-либо причинам прервать АРТ, и угроза преждевременной смерти снова возрастает. Поэтому и в общественных, и в личных интересах предупреждение заражения ВИЧ более приоритетно, чем диагностика и лечение ВИЧ-инфекции. С этим умозаключением все согласны, но не всех оно устраивает. Заниматься предупреждением распространения ВИЧ менее выгодно, чем диагностикой и лечением, которые имеют конкретное материальное измерение и лучше поощряются. Поэтому желающих заниматься профилактикой значительно меньше.

И вот спустя 40 лет после первого описания СПИДа достижения человечества в борьбе с ВИЧ-инфекцией официально признаны неудовлетворительными. 30 апреля 2021 г. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал неожиданное заявление: «Глобальные цели, сформулированные в Политической декларации Генеральной Ассамблеи по ВИЧ и СПИДу 2016 года, весьма далеки от достижения, в итоге пандемия СПИДа нарастила темпы во многих регионах и странах». «В 2019 г. произошло 1,7 млн новых случаев инфицирования ВИЧ: эта шокирующая цифра более чем втрое превышает цель на 2020 г. – снизить число новых случаев до менее 500 000. Кроме того, 690 000 смертей, связанных со СПИД в 2019 г., – это намного больше, чем цель по снижению смертности до менее чем 500 000 в год». «Не сильно изменилось количество случаев заражения ВИЧ среди женщин, работающих в секс-бизнесе, потребителей инъекционных наркотиков и трансгендерных женщин, а число случаев инфицирования ВИЧ среди геев и других мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, с 2010 по 2019 г. выросло, по оценкам, на 25%» [1].

Конечно, определенные успехи есть: «В 2020 г. 84% [67–98%] всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. В 2020 г. 73% [56–88%] всех людей, живущих с ВИЧ, имели доступ к лечению» [2] . Но и эти цифры оказались далеки от запланированных целей глобальной стратегии 2015–2019 гг. которые формулировались как стремление к достижению показателя «90–90–90»: 90% всех ВИЧ-позитивных знают свой ВИЧ-статус, 90% из них имеют доступ к АРТ, и у 90% ЛЖВ, получающих терапию, достигнута неопределяемая вирусная нагрузка, то есть настолько низкая концентрация вируса в крови, при которой ЛЖВ имеют низкий риск заболеть СПИДом и передать ВИЧ своим партнерам по сексу или потреблению наркотиков. Разумеется, эта стратегия имеет мощную поддержку со стороны фармацевтических компаний.

В контексте достижения целей «90–90–90» сформировался и главный стержень стратегии борьбы с ВИЧ/СПИДом, названной «Обследуй и лечи», то есть тестируй на ВИЧ население и обеспечивай АРТ выявленных ЛЖВ. При этом остальные программы снижения уровня передачи ВИЧ в международной стратегии «до 2020 г.» были отодвинуты на задний план. Богатые страны позволили расширить эту стратегию до более широкого подхода, называемого «Лечение как профилактика», добавив к этому медикаментозному, то есть основанному на применении лекарств, подходу также и превентивный прием антиретровирусных препаратов до или после предполагаемого контакта с инфицированным ВИЧ человеком (до- и постконтактная профилактика). Разумеется эти стратегии всячески поддерживается производителями диагностических тестов и лекарственных средств, однако при этом не учитывается, что ресурсов для ее обеспечения в мировом масштабе пока явно недостаточно, и проблема с ее финансированием возникла даже в богатейшей стране мира США.

Хотя UNAIDS сообщал о том, что показателя «90–90–90» достигли такие страны, как Уганда, Камбоджа, Ботсвана, этот успех не может быть стабильным, так как программы этих стран зависят от международной экономической помощи. Только несколько процветающих стран достигли требуемого показателя, но при этом ожидаемого резкого снижения заболеваемости даже там не наблюдается. Так, во всем Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (СК), которое еще в 2018 г. достигло показателя «90–90–90», в 2019 г. общее число ЛЖВ оценивалось в 105 200, из которых «медицинскую помощь искали», то есть были учтены в медицинской статистике 98 552 ЛЖВ. Общий показатель успеха программы «Обследуй и лечи» оценивался в «94–92–89». При этом в СК стратегию «Лечение как профилактика» дополняли и другие программы: «Оповещение партнеров», то есть активный поиск и привлечение к лечению контактных лиц; пропаганда использования презервативов; программы обмена игл и шприцев для потребителей наркотиков. Разрешена там и заместительная опиоидная терапия, хотя наркопотребители не играют большой роли в распространении ВИЧ. В итоге в 2019 г. было диагностировано 4139 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 10% ниже показателя 2018 г. (4580) [3].

Еще раньше впечатляющие результаты по снижению заболеваемости были достигнуты в Германии, где в дополнение к перечисленным в СК мероприятиям по профилактике ВИЧ-инфекции уже давно введено обязательное половое просвещение в школах, которое в СК собираются повсеместно ввести до конца 2021 г.

Однако большинство ЛЖВ живут в развивающихся странах, которые не располагают достаточными ресурсами и борются с ВИЧ, используя внешнюю финансовую помощь. В связи с неудовлетворительными результатами предыдущего периода на совещании высокого уровня ООН по СПИДу была одобрена новая «Глобальная стратегия противодействия СПИДу на период 2021–2026 гг. Искоренение неравенства. Искоренение СПИДа» [4], к обсуждению которой мы еще вернемся.

Одновременно с окончанием международной стратегии закончилось действие и российской «Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (далее – ГС-20) [5], а в начале 2021 г. Правительством РФ была утверждена стратегия с аналогичным названием «.... до 2030 г.» (далее – ГС-30) [6], но без слов «.. и на дальнейшую перспективу».

Очевидным успехом было увеличение количества ежегодных обследований россиян на антитела к ВИЧ, которое достигло максимума в 42 млн в 2019 г. К сожалению, из-за ограничений, связанных с эпидемией SARS-CoV-2, объем и структура обследований изменились, что сделало данные за 2020 г. менее репрезентативными.

Однако результаты по предупреждению новых случаев заражения оказались не лучше результатов реализации глобальной стратегии. Если по всему миру количество новых случаев инфицирования с 2010 по в 2020 г., то есть за 11 лет, снизилось на 31%, (с 2,1 до 1,5 млн) [2], то в России «число впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией снизилось с 85,8 тыс. чел. в 2017 г. до 80,1 тыс. чел. в 2019 г.» [6], то есть за 3 года – на 6,7%. Условный среднегодовой процент снижения был соответственно 2,8 и 2,2%.

Такой результат был вполне предсказуемым, так как для достижения показателя «90–90–90» все усилия по борьбе с ВИЧ были направлены на программу «Обследуй и лечи», которая сводилась к увеличению числа обследований населения и предоставлению доступа к лечению части обнаруженных ЛЖВ.

О приверженности стратегии «Обследуй и лечи» неопровержимо свидетельствуют данные исследования Аналитического центра при Правительстве РФ [7]. Согласно этому источнику, в 2019 г. в структуре расходов на борьбу с ВИЧ доминировало финансирование закупок антиретровирусных препаратов – 46,3% затраченных средств, 30,1% ушло на организацию медицинской помощи ЛЖВ, 13,3% – на поддержание инфраструктуры центров по борьбе со СПИДом и 9,5% – на закупку диагностических средств. На «профилактические мероприятия», которые включали и агитацию за обследование на ВИЧ-инфекцию – 0,7% [7]. Показательно, что многие элементы, упомянутые в ГС-20, не нашли определенной финансовой поддержки, что объясняется тем, что государственные стратегии существуют в виде абстрактного текста, задающего общее «направление мыслей» на 5–10 лет, а реальные бюджеты формируются ежегодно и по иным принципам.

В другом исследовании, посвященном экономическим потерям от эпидемии ВИЧ/СПИДа в России, экономический ущерб (затраты + потери) от эпидемии ВИЧ-инфекции в 2018 г. авторы оценивают в 194 894 519 574,21 руб. [8]. При этом расходы на предупреждение заражения ВИЧ, за исключением медикаментозной профилактики, авторы даже не упоминают. Общий объем прямых расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции постоянно возрастал: с 20,3 млрд руб. в 2010 г. до 63,4 млрд руб. – в 2019 г. [7] .

Охват лечением ЛЖВ, состоящих под диспансерным наблюдением, должен был, согласно ГС-20, достигнуть в 2020 г. 90%, однако в преамбуле к ГС-30 сообщается, что усилия по увеличению охвата ЛЖВ АРТ «позволили увеличить его … до 68,9% от общего числа лиц, находящихся под диспансерным наблюдением». Более подробно ситуация с обеспечением ЛЖВ АРТ обсуждается в статье О.Г. Юрина. Особо настораживает, что показатели снижения вирусной нагрузки, с которыми связывают отсутствие контагиозности, были достигнуты далеко не у всех ЛЖВ, получающих терапию, что подразумевает не только нежелательные последствия для здоровья, но и увеличивает вероятность их участия в передаче ВИЧ, а также возникновении и распространении резистентных к применяемым препаратам штаммов ВИЧ (см. статью А.А. Кириченко и соавт.).

Сравнение других показателей выполнения планов ГС-20 и ГС-30 оказалось невозможным, так как сравниваемые параметры были изменены. Так, в ГС-20 сообщалось, что «по данным государственного статистического наблюдения, с 1985 по 2015 г. в Российской Федерации зарегистрировано 824 706 случаев выявления в крови антител к вирусу иммунодефицита человека у лиц, обследованных с применением метода иммунного блотинга», но в стратегии ГС-30 такой показатель не упоминается. Единственный сопоставимый показатель, приведенный в ГС-30, стал другим и меньшим: «…по данным Федерального регистра, на конец 2019 г. под диспансерным наблюдением в региональных центрах профилактики и борьбы со СПИДом состояло 743,2 тыс. чел. с ВИЧ-инфекцией». Так как ВИЧ-инфекция является пожизненной, можно подумать, что в период с 2017 по 2019 г. ВИЧ-позитивные россияне заражались ВИЧ реже, чем умирали. Но, конечно, «данные государственного статистического наблюдения» и «данные Федерального регистра» – это явно не одно и то же. Очевидно, что в регистр вносятся далеко не все ЛЖВ.

Для уточнения числа инфицированных ВИЧ российских граждан можно обратиться и к другому официальному источнику – Росстату, в раздел «Заболеваемость населения социально-значимыми болезнями. Данные Минздрава России, расчет Росстата» [9]. Там сообщается, что в 2014 г. было зарегистрировано 522, 6 тыс. россиян с «болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)», а в 2019 г. – 747,4 тыс. Показатель 747,4 близок к цифре, упомянутой в ГС-30 (743,2 тыс.), из чего следует, что за 5 лет это число выросло на 224,8 тыс. Однако из следующей строки этой таблицы, обозначенной как «зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни», следует, что с 2015 по 2019 г. впервые ВИЧ-инфекция диагностирована у 421,1 тыс. чел., то есть сумма случаев достигает 827,5 тыс. Так как от ВИЧ-инфекции ЛЖВ не излечиваются, то, видимо, 224, 8 тыс. больных ВИЧ-инфекцией умерли. Но в других данных на сайте Росстата мы не находим подтверждения такой высокой смертности.

Еще одним официальным источником информации о ВИЧ-инфекции в России является «Государственный доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году», опубликованный Роспотребнадзорм [10], в котором сообщается, что «на диспансерном учете в 2019 г. состояло 776 868 инфицированных ВИЧ россиян, которые составляли 70,5% от числа живущих с диагнозом «ВИЧ-инфекция», из чего нетрудно рассчитать, что в концу 2019 г. в стране проживало 1 101 940 ЛЖВ. Аналогичный Государственный доклад за 2020 г. [11] информирует, что «на диспансерном учете в 2020 г. состояло 788 938 инфицированных ВИЧ россиян…», (прибавка за год – 12 070), но данные об общем числе ЛЖВ в России в этом тексте не упоминаются, и их невозможно вычислить.

Таким образом, обращение к главным официальным источникам не дает ясного представления о сложившейся ситуации по ВИЧ-инфекции из-за того, что используются разные показатели.

Впрочем, существуют публикации, частично проясняющие ситуацию. Так, в докладе, посвященном малоизвестной ситуации по ВИЧ-инфекции в Москве, сообщается, что «количество зарегистрированных лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ – 135 359», из них: БОМЖ – 6207, жителей других регионов – 50 851, иностранцев – 12 305, жителей Москвы – 65 996. Последних, «без учета умерших» – 52 662, из них «москвичей с установленным клиническим диагнозом по Форме государственного статистического наблюдения (ФГСН) № 61 – 35 886 [12].

Сама цифра в 135 000 диагностированных в Москве больных ВИЧ-инфекцией впечатляет (особенно, если сравнить с данными по СК), однако предполагается, что половина из тех, у кого обнаружили антитела к ВИЧ, – лица, постоянно проживающие где-то за пределами Москвы, хотя их реальное местожительство, скорее всего, Москва. И некоторые, в том числе московские БОМЖи, с большой вероятностью участвуют в передаче ВИЧ (см. статью З.К. Суворовой и соавт.). Что касается 65 996 официальных «москвичей», у которых были выявлены антитела к ВИЧ, то 20,2% из них уже умерли. А из тех, кто считается живыми, только 68,27% получили «установленный клинический диагноз». Разница между числом «жителей Москвы», в крови которых выявлены антитела к ВИЧ, и ЛЖВ «с установленным клиническим диагнозом» составляет 31,73%.

В статье О.Г. Юрина приводится аналогичный показатель для всей России: «под диспансерным наблюдением не состоят 30,6% пациентов с выявленной ВИЧ-инфекцией». Если предположить, что разница в 30% между числом лиц, имеющих антитела к ВИЧ, и числом ЛЖВ, получивших «клинический диагноз», является средней для России, то тогда в конце 2019 г. в РФ должны были проживать более миллиона ЛЖВ с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция». Отсюда также следует, что даже «100%-й» охват состоящих на диспансерном учете москвичей, живущих с ВИЧ, на самом деле означал бы менее 70% от числа диагностированных случаев. С учетом большого числа «чужих» ЛЖВ, постоянно появляющихся в Москве, ни о каком достижении «90–90–90» речи быть не может. Этот показатель был бы еще ниже, если бы мы исходили из оценочного числа ЛЖВ.

Сложность системы статистического наблюдения за ВИЧ-инфекцией, сложившейся в России, более подробно обсуждается в статье А.В. Покровской и соавт. Основная причина противоречивой информации о ситуации по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации связана с тем, что Минздрав собирает подробную информацию о распределении ЛЖВ по номенклатуре МКБ-10, по объему медицинской помощи, оказываемой россиянам, живущим с ВИЧ, что позволяет улучшать организацию их лечения. Получение этой информации, а также паспортных данных и СНИЛС, требуемых для включения в Федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией, возможно при обращении ВИЧ-позитивного лица в медицинском учреждение. Однако не все ЛЖВ, у которых антитела к ВИЧ выявляются при обследовании их крови, обращаются за медицинской помощью в ближайшие месяцы после получения сведений об обнаружении у них антител к ВИЧ. Встречаются и такие, у кого нет паспорта и СНИЛС, и те, до кого эта информация не доходит вовсе.

Роспотребнадзор собирает персонифицированные данные из лабораторий обо всех лицах, у которых обнаружены антитела к ВИЧ, специфичность которых доказана в иммунном блотинге, что является высоко достоверным признаком инфицирования ВИЧ. Эти данные позволяют скорее и полнее характеризовать эпидемическую ситуацию и быстрее внедрять противоэпидемические мероприятия. Системы сбора информации Роспотребнадзора и Минздрава не являются конкурентными, так как предназначены для разных целей, хотя часто противопоставляются в конъюнктурных целях. Учитывая, что число ЛЖВ, обратившихся за медицинской помощью, всегда меньше числа тех, у кого выявлены антитела к ВИЧ, использование только этих данных дает лучшие «показатели охвата АРТ». Однако самообман никогда не приносил пользы.

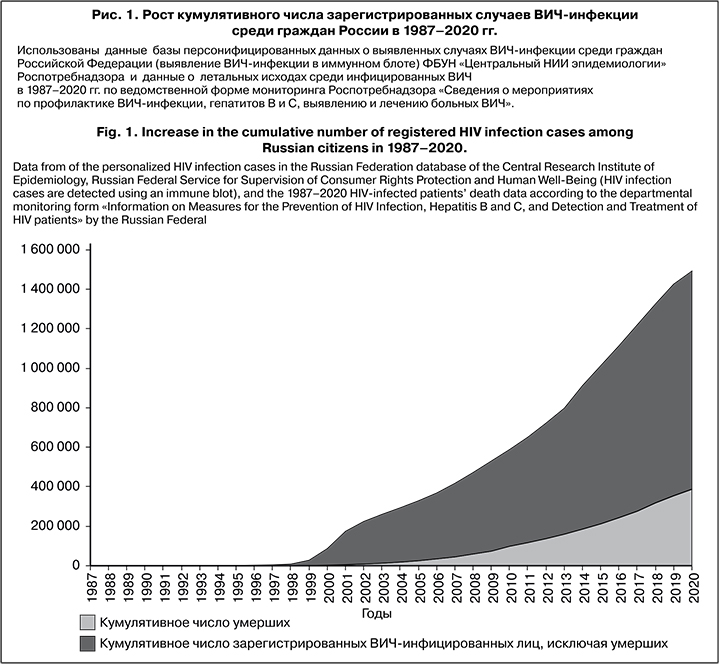

Компилируя данные из разных доступных источников, можно представить развитие общей ситуации по ВИЧ-инфекции в России (рис. 1). Со времени обнаружения в 1987 г. первого российского гражданина, зараженного ВИЧ, и по состоянию на 31 декабря 2020 г. среди граждан Российской Федерации было зарегистрировано 1 492 998 чел. с подтвержденным в иммунном блоте диагнозом «ВИЧ-инфекция», в том числе 1 104 768 россиян, живущих с ВИЧ, и 388 230 умерших. А по предварительным данным на 1 июля 2021 г. общее число зарегистрированных россиян, у которых выявили антитела к ВИЧ методом иммунного блотинга, превысило 1,5 млн.

Развитие эпидемической ситуации представлено на рис. 2 (см. на вклейке), где показано распределение инфицированных ВИЧ в России по основным известным факторам риска заражения в 1987–2020 гг., основанное на персонифицированных данных, собранных ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора. Большинство больных, впервые выявленных в 2020 г., не назвали другого фактора риска, кроме гетеросексуальных контактов (64,9%); доля инфицированных ВИЧ, сообщивших об опыте внутривенного употреблении наркотиков, снизилась до 31,1%; увеличилось до 2,8% доля ЛЖВ-мужчин, сообщивших о половых связях с мужчинами (МСМ).

Основной фактор риска заражения ВИЧ был установлен у 783 468 инфицированных ВИЧ россиян, что позволяет считать данные количественно репрезентативными, однако следует учитывать возможные отклонения. При оценке изменений доли путей передачи следует учитывать, что при наличии у пациента нескольких факторов риска, например, гетеросексуальных контактов и внутривенного потребления наркотиков, как главный фактор риска рассматривалось потребление наркотиков, что, конечно, не исключало того, что заражения произошло половым путем.

Главный фактор риска заражения удалось выявить у тех лиц, которые контактировали с эпидемиологами, поэтому процент сообщивших о потреблении наркотиков мог оказаться заниженным, так как накропотребители с меньшей вероятностью вступили с ними в контакт и с меньшей вероятностью сообщали об этом стигматизирующем поведении. Более чем вероятно и утаивание гомосексуальных контактов.

Объективным фактором, снижающим долю внутривенного введения психоактивных веществ в передаче ВИЧ, может быть уменьшение роли внутривенного введения при потреблении наркотиков. Так, по данным аналитического отчета ННЦ наркологии, число зарегистрированных потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) снизилось с 203,6 тыс. в 2015 г. до 120,6 тыс. – в 2019 г., то есть на 40,8%, что также могло отразиться на уровне передачи ВИЧ инъекционным путем, в то время как употребление психостимуляторов выросло на 48,8%. В то же время в докладе сообщается, что доля инфицированных ВИЧ среди ПИН, состоящих на учете, постепенно достигла 27% [13].

Рост доли впервые выявленных ЛЖВ, сообщивших только о гетеросексуальным пути заражения, мог быть обусловлен сразу несколькими причинами: не только распространением ВИЧ в гетеросексуальной популяции, но и массовым обследованием на антитела к ВИЧ населения, не относящегося к уязвимым для ВИЧ группам. Определенное влияние на увеличение доли этой группы могло оказать и растущее употребление психоактивных веществ не парентеральным способом (пероральный прием или курение), которое также отмечают наркологи. Учитывая, что таким способом часто употребляются стимуляторы, это также могло содействовать росту передачи инфекции половым путем.

С учетом всех возможных отклонений можно утверждать, что ВИЧ в России в 2020 г. активно распространялся как при гетеросексуальных, так и при гомосексуальных контактах, и продолжал распространяться при парентеральном употреблении наркотиков, в связи с чем есть веские основания для активизации противоэпидемических и профилактических мероприятий во всех уязвимых группах.

Между тем, в ГС-20 и в ГС-30 главным мероприятием по профилактике обозначено «повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции» с явным уклоном в сторону побуждения граждан к регулярному прохождению тестирования на ВИЧ. Что касается применяемых в успешных в борьбе с ВИЧ странах обязательного полового просвещения, распространения презервативов, превентивного применения АРТ, программ снижения вреда от потребления наркотиков и оказания сексуальных услуг за деньги, то этих направлений в ГС-20 и ГС-30 нет.

В докладе Генерального секретаря ООН обозначены цели новой глобальной стратегии: «1. Сократить и положить конец острым и пересекающимся неравенствам, которые препятствуют прогрессу в борьбе со СПИДом. 2. Определить приоритетность профилактики ВИЧ и обеспечить, чтобы к 2025 г. 95% людей, подверженных риску заражения ВИЧ, имели доступ к соответствующим, приоритетным, ориентированным на личность и эффективным комбинированным вариантам профилактики и использовали их. 3. Ликвидировать пробелы в тестировании на ВИЧ, лечении и подавлении вирусов, которые ограничивают воздействие мер по борьбе с ВИЧ, и достичь к 2025 г. целевых показателей тестирования и лечения 95–95–95 во всех субпопуляциях, возрастных группах и географических условиях...».

Очевидно, что акцент новой глобальной стратегии сместился в сторону профилактических мероприятий, которые заняли более приоритетное место.

Однако «целевые показатели» госпрограммы ГС-30 по-прежнему всецело ориентированы на стратегию «Обследуй и лечи». «Результаты реализации стратегии планируется оценивать, исходя из следующих показателей: охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Российской Федерации (процентов); доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией (планируемый результат к 2030 году – 95 процентов)...».

Глобальная стратегия рассчитана до 2025 г., а российская ГС-30 – до 2030 г. Международная программа наметила снижение числа новых случаев к 2025 г. с 1,7 до 0,37 млн (в 4,5 раза) и охват 95% всех ЛЖВ лечением. Российская ГС-30 планирует снизить число новых случаев к 2025 г. с 80,1 до 58,9 тыс. (в 1,35 раза) и довести к 2025 г. охват ЛЖВ, «внесенных в регистры», только до 90%. При этом ГС-30 предполагает снизить число новых случаев с 80,1 до 45,6 тыс. (в 1,7 раза) только в концу 2030 г., и лишь к этому времени довести охват ЛЖВ АРТ до 95%.

Наиболее сомнительным местом ГС-30 является запланированное конечное увеличение числа российских ЛЖВ в 1,5–2 раза. Предполагается, что если в 2020 г. «число новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека, регистрируемых среди населения Российской Федерации», составит 80,1 тыс., в 2021 г. – 72,3..» и так далее до 45,6 тыс. новых зарегистрированных ЛЖВ в 2030 г., то суммарный запланированный прирост числа ЛЖВ за 11 лет (с 2020 по 2030 г.) составит, согласно программе, 661 тыс. Из этого следует, что общее число «зарегистрированных ЛЖВ» по ФГСН№ 61 вырастет почти в 2 раза, до 1,5 млн, а реальное число российских ЛЖВ превысит 2 млн чел.

Сравнение международной и российской стратегий внешне выглядит не в пользу последней. Однако международная стратегия строится на амбициозных планах, рассчитанных на вовлечение международной общественности и правительств в борьбу с ВИЧ/СПИДом, в том числе и на привлечение 29 млрд долларов США в год, что само по себе является непростой задачей. В российской стратегии вопрос о необходимых инвестициях не упоминается, видимо, потому, что на борьбу с ВИЧ никаких денег не жалко.

Российская стратегия выглядит реалистичнее, так как ее осуществление не потребует каких-либо оригинальных усилий для достижения заложенных показателей. Однако из-за роста числа ЛЖВ потребуется постоянное увеличение финансирования закупок лекарственных и диагностических средств. И если здесь можно добиться замедления роста расходов за счет снижения стоимости устаревающих препаратов, то расходы на медицинское обслуживание ЛЖВ должны будут значительно возрасти, так как необходимо будет осуществлять постоянную медицинскую помощь увеличивающемуся числу ЛЖВ, которым к тому же потребуется больше внимания и ухода по мере увеличения их возраста.

Если бы в России борьба с ВИЧ/СПИДом планировалась по иному сценарию, как, например, в Англии или Германии, то пришлось бы вводить половое просвещение в школах, создавать условия по улучшению доступности презервативов, обучать безопасному поведению население, МСМ и секс-работников, внедрять программы снижения ущерба от потребления наркотиков, включая заместительную терапию. Пришлось бы преодолевать сопротивление политических обскурантов, бюрократов, коммерциализированных наркологов и др. Понятно, что и финансисты скорее согласятся выдать деньги на покупку лекарств, чем на улучшение невыразимого в рублях качества населения.

Реализация ГП-30 за счет увеличения охвата АРТ должна привести к некоторому сокращению смертности ЛЖВ от ВИЧ-инфекции. Но, увы, за счет роста общего числа ЛЖВ абсолютное число смертей по причине ВИЧ-инфекции будет снижаться медленнее. И будет расти показатель распространенности ВИЧ-инфекции. За счет отвлечения средств замедлится решение других проблем здравоохранения. Будут снижаться трудоспособность и качество российского населения. Но это станет проблемой уже другого поколения управленцев сферы здравоохранения, которым придется восстанавливать достоверную статистику и разрабатывать новую стратегию, в которой решение главной задачи, требующей, чтобы «это заболевание перестало быть угрозой общественному здоровью», достигалось бы более эффективными и менее затратными методами.